Хотелось бы, чтобы отдельные реплики Гришки, раскрывающие образ, не были «проходными». Такая короткая фраза, как «Мук боюсь», — это ведь ключ к образу. В двухсловной реплике заключена великая драматургическая сила! Мне рассказывали, что, когда знаменитый И. Ершов полушепотом произносил эти слова, они были отчетливо слышны на галерке. Эту реплику надо умело подать и актерски, и режиссерски. Подобных реплик в оперной драматургии немного. Я вспоминаю, например, в последнем действии «Отелло» Верди аналогичную реплику: «Отелло был!» Сейчас же слова Гришки «Мук боюсь» звучат почти как проходные.

Партитура «Китежа» принадлежит к наиболее сложным и тонким произведениям русской музыки. И, естественно, что ее раскрытие требует большого и тонкого мастерства. Великолепный оркестр Большого театра под руководством дирижеров Р. Глазупа и Г. Рождественского проделал очень значительную работу и уже сейчас доставляет своим исполнением большое наслаждение.

Однако несомненно, что для достижения полного совершенства нужна дополнительная работа, которая позволит коллективу полностью освоить партитуру, а Рождественскому еще глубже и тоньше вскрыть все заложенное в ней композитором.

Суммируя свои впечатления от постановки оперы на сцене Большого театра, хочу сказать, что коллектив театра — постановщики, солисты, хор, оркестр, словом, все, кто участвовал в создании спектакля, — вложил в эту работу очень значительный труд. И все же, мне кажется, что спектакль требует дополнительной работы. Дальнейшие поиски необходимы.

Труд коллектива Большого театра должен быть оценен прежде всего как активный стимул для размышлений над будущей судьбой этой оперы всех, кому дорого русское искусство. И потому удивление вызывают некоторые статьи наших музыковедов в центральной прессе (например, И. Бэлзы в «Известиях» от 16 марта 1966 года), проникнутые каким-то внутренним равнодушием к слушателям, а главное, к исполнителям. Что может дать коллективу театра, нашей творческой практике статья, в которой, кроме популярного (да и то не вполне точного) изложения сюжета оперы, по существу ничего не содержится? В чем смысл критической деятельности музыковеда?

Надо надеяться, что развернутое обсуждение новой постановки «Китежа», которое, вероятно, надлежит организовать театру, поможет создать новую, более совершенную редакцию гениальной русской оперы.

Д. Ромадинова

Купюры и постановочная концепция

Итак, вновь после почти тридцатилетнего перерыва на сцене Большого театра поставлен легендарный «Китеж». Легендарный потому, что несколько поколений музыкантов выросло, питаясь лишь клавиром этой оперы Римского-Корсакова. И только сейчас, услышав во всем богатстве оркестровых и вокальных красок партитуру, понимаешь, какой урон нанесло любителям музыки столь долгое отсутствие «Китежа» на столичной сцене.

Но порадуемся возрождению оперы и еще раз задумаемся: о чем же хотели рассказать нам авторы спектакля, как прочли они сложнейшее по идейно-смысловому содержанию произведение Римского-Корсакова.

В какой-то мере уже ответил по-своему на эти вопросы Ю. Муромцев (см. статью в журнале «Советская музыка» № 5 за 1966 год). Мы коснемся в этой связи специально одного вопроса — о купюрах. Последовательный и детальный анализ произведенных сокращений в партитуре дает довольно точное представление о позициях постановщиков, позициях, которые, конечно же, вырабатывались не сразу, и сложились, вероятно, еще в «застольный» период.

Итак — купюры. Признаемся, они, особенно поначалу, очень «резанули ухо». Но все же не об этом речь. Постараемся понять, для чего они понадобились? Тем более, что их много. Более двадцати.

Второе действие. Безмятежное веселье жителей Малого Китежа прерывается песней Гусляра. Что это — «вставной» номер? Напомним текст:

Из-за озера Яра глубокого

Прибегали туры златорогие,

Всех двенадцать туров без единого.

И встречалась им старая турица:

«Где вы детки гуляли, что видели?»

Мы гуляли вкруг стольного Китежа,

А видали мы там диво дивное,

Что идет по стене красна девица

Во руках несет книгу чудесную,

А и плачет сама, заливается».

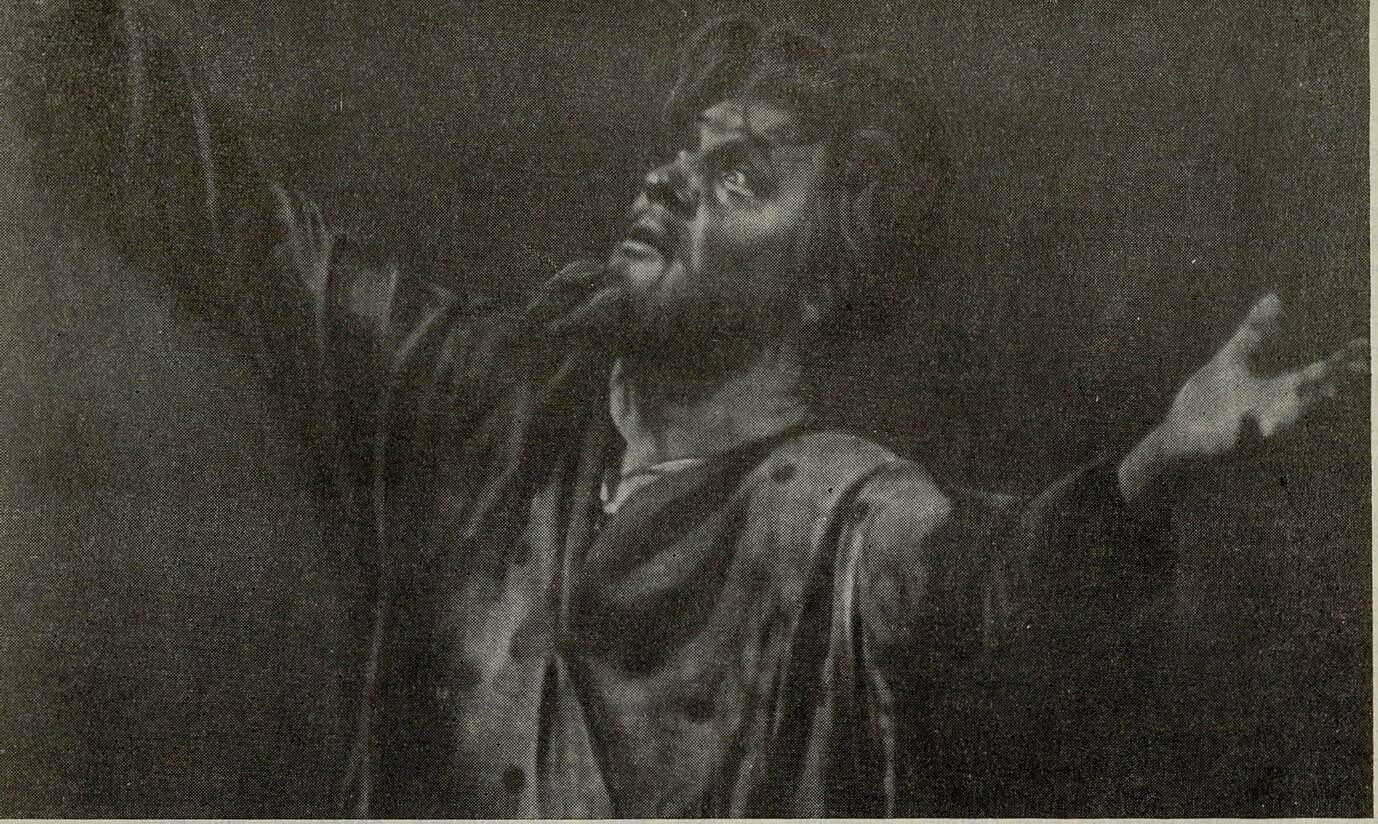

Кутерьма — В. Петров.

«Сказание о граде Китеже»

«Ах вы, детки мои неразумные!

То ходила царица небесная,

То заступница дивная плакала,

Что прочла она городу пагубу

Всей земле сей навек запустение».

Как видно, песня имеет большое драматургическое значение: это «притча-предвестник», ключ ко всему дальнейшему действию. В безмятежно радостную жизнь Малого Китежа сначала исподволь вползает что-то устрашающее. И это «что-то» заставляет народ поверить старцу. Это первая мрачная нота в безоблачье легенды. Три куплета притчи представляют собой последовательное нагнетание драматизма, находящее выражение и в тексте и в музыке. Именно потому столь активна реакция китежан: «Господи, спаси нас и помилуй! Потерпи еще греху людскому!» — в ужасе восклицает народ.

Что же постановщики? Они изъяли второй куплет из песни Гусляра. Принесен был в жертву и следующий за ней хор «Бог пасет великий славный Китеж» — хор-«надежда», призванный временно успокоить действие. Сняв с притчи гусляра какую-то долю значимости, постановщики позволили «своему народу» и не столь активно реагировать на слова старика. Минуя хор «Бог пасет», постановщики сразу после вышеприведенных реплик народа переходят к эпизоду с медведем.

Вряд ли надо доказывать, что оказалась нарушенной логика развития литературного текста. Вряд ли можно оправдать и нарушение логики драматургического развития действия. Медведчик, песня Гусляра, хор «Бог пасет» и вновь медведчик — это своеобразная трехчастная форма с контрастной серединой и местной кульминацией («Бог пасет»). При этом использованные здесь музыкально-драматургические средства, призванные отразить нарастающее ощущение тревоги, страха, накладывают свой отпечаток на весь дальнейший эпизод свадебного обряда. Исключение же из партитуры хора «Бог пасет» привело к явному смещению акцентов: вопреки замыслу авторов значительно возрос в начальной сцене оперы «удельный вес» неприхотливых забав китежан.

Самое же главное: отмеченные купюры свидетельствуют о довольно странной тенденции — «снять» значительную долю эмоционального накала действия, «потушить» его динамику. Вряд ли сейчас, через шестьдесят лет после создания оперы, была какая-либо необходимость в такой «адаптации» авторского замысла. Если же предположить, что она возникла в результате стремления к модному ныне «лаконизму», то, как видно, довольно дорогой ценой «расплачиваются» за это слушатели.

Еще одна предельно неудачная купюра — первое

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Вдохновляющие перспективы 5

- С трибуны теоретической конференции 15

- С трибуны теоретической конференции 18

- С трибуны теоретической конференции 22

- От редакции 25

- Взглядом современника 34

- Романтическая устремленность 39

- Семь вечеров — семь спектаклей 43

- На студенческих спектаклях 55

- «Сказание о граде Китеже» в Большом театре 59

- Купюры и постановочная концепция 61

- Театр на Красной площади 66

- Забытый музыкант 74

- Будить лирическое чувство 78

- Образная речь педагога 83

- Ударные в современном оркестре 86

- Любовь слушателей обязывает 92

- Почему мы не согласны с Борисом Штоколовым? 94

- Двадцать один хор Шебалина 96

- Из дневника концертной жизни 97

- Подводя итоги... 101

- На подъеме 103

- Право слушателя — право художника 106

- Звезды должны быть ярче 107

- Почему пустуют залы? 109

- Композитор — исполнитель — слушатели 112

- Послесловие 118

- Софийский музыкальный 121

- Пламя за Пиренеями 125

- На музыкальной орбите 137

- Вклад в шуманиану 143

- Коротко о книгах 146

- Вышли из печати 148

- Грампластинки 148

- Новые грамзаписи 149

- Хроника 151