торого и все сценическое поведение окрашены искренностью и в то же время холодноватым — «кастово-княжеским» — благородством. А настоящие главные?

Тевешеву скучно на сцене. Почти всю балладу Томского он сидит у левой кулисы на скамейке и смотрит в зал. Реакции Германа вообще непонятны. Например, наставив пистолет на скорчившуюся в кресле старуху, он тщательно отворачивается от нее и так и застывает. С музыкальной же стороной партии совсем беда. Прежде всего сильно замедлены темпы. В первом ариозо это еще можно объяснить мечтательной задумчивостью, а в финальной арии — сознательным стремлением сдержать бешеный азарт (но тогда — какая вулканическая скрытая «пружинность» должна была бы ощущаться в каждом звуке голоса!). Однако ничем необъяснима вялость обращения к Графине («Если когда-нибудь знали...»), искусственные паузы в драматичнейших эпизодах: «...с пагубным (цезура, потом тяжеловесный подъем на тритон) условьем...» И это — музыкальная речь человека, одержимого страстями, способного на самоубийство! Да полно, — хочется сказать ему, — а Вы, Герман, Вы-то когда-нибудь знали чувство любви? Ненависти? Отчаяния?

Впрочем, объяснение всему этому есть. Представьте себе следующую мизансцену. Спальня Графини. У левой кулисы камин. Над ним, как уже говорилось, — портрет. И вот Герман на словах «Какой-то тайной силой с тобой я связан роком» делает странное балетное па, простирая руки к портрету, но ни на йоту не отворотив лица и корпуса от зала. А что это за тайная сила, догадался бы даже младенец. Имя ей — дирижерская палоч-

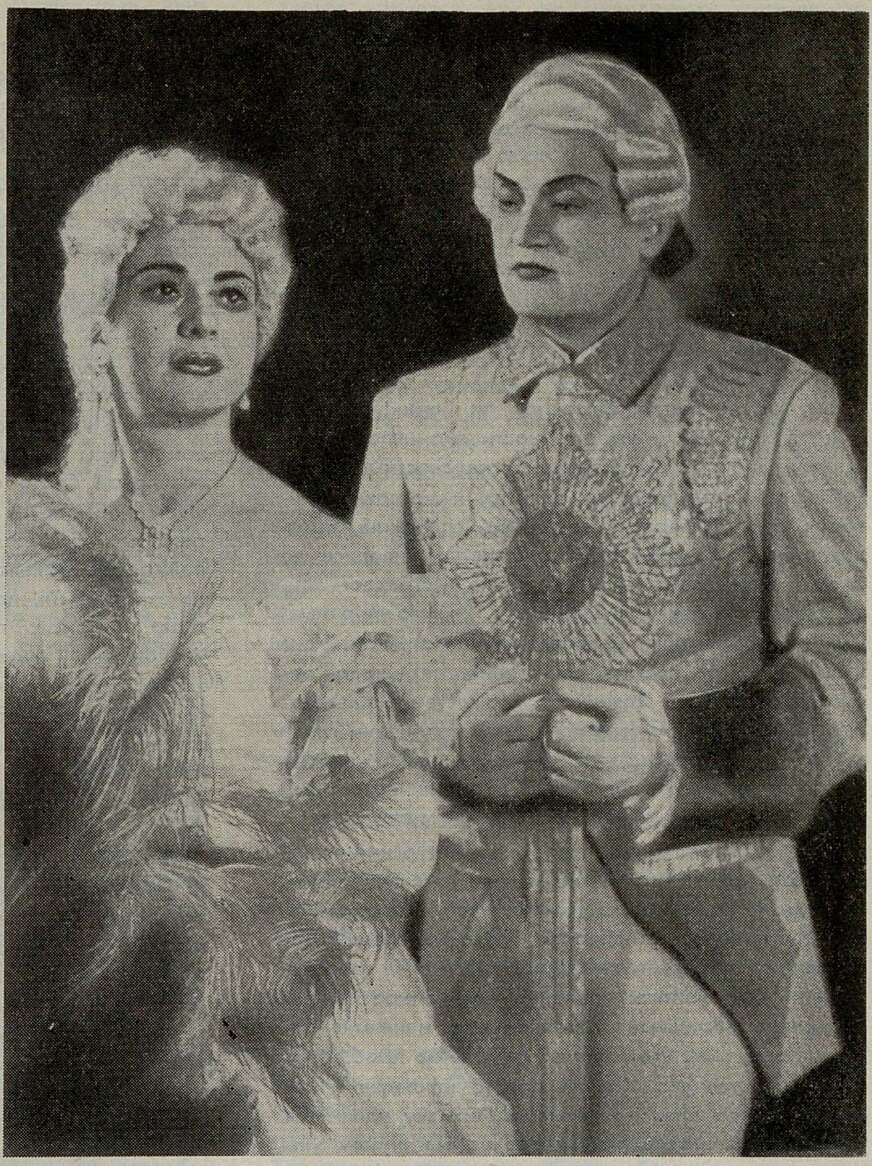

Лиза — А. Резилова,

Князь Елецкий — Б. Жайворонок.

«Пиковая дама» Чайковского

ка. Как зачарованный, не отводит от нее глаз певец. Да разве он один! Можно ли вообще посчитать сколько ласковых и нежных признаний слышит харьковский дирижер за вечер!

«Ма cher, голубка!» — в упор говорит ему Полина (П. Скирда). «Избранник по сердцу и уму» он для Лизы. «Скажи, придешь ли, дева красоты?» — взывает к нему Ленский (Шаша). «Красавица, богиня, ангел!» — вторит Тевешев. Впрочем, не всегда обращения к дирижеру столь любезны. За несколь-

ко часов доводится ему побывать и злодеем, и извергом, и убийцей, и самим господом богом, и даже целым народом («Что за народ, куда спешит?» — поют бравые солдаты Бизе, не обращая внимания на пустую сцену и преданно глядя в глаза все тому же дирижеру).

Ну а если на сцене двое и у них — любовный дуэт? Или один что-то объясняет другому? Все равно. Так, Жермон (Я. Иванов) долго поет прямо в затылок сидящей в кресле Виолетты (гастролировавшая В. Фирсова). И совсем незавидна участь возлюбленных, которым самые горячие слова говорят неизменно в сторону...

Нет, это не шутки. Какие уж тут шутки! Грустно. И не в живости и естественности мизансцен здесь главное дело, хотя, согласитесь, плоскостный фотографический разворот и «личных» и массовых эпизодов сильно мертвит всю ткань спектакля, которая в каком-то смысле уподобляется живописи до открытия перспективы. Главное же — страдает живость и естественность интонирования. До образа ли, до переживаний ли, если одна забота — не пропустить вступление, переждать необходимую паузу? Возникает множество параллельных линий общения (герой — дирижер), и они почти нигде не пересекаются (герой — другой герой). Перспектива уходит не только из сценического рисунка — из музыкальной драматурги и...

«Пиковая» без музыкальной драматургии — казалось бы, нонсенс. Тем не менее он существует. Едва ли не любая сцена тому пример. Скажем, Герман поет «Прости, небесное созданье» («небесное создание», разумеется, — дирижер), и Лиза взволнована не больше его: спокойно сидя в кресле, она тщательно засовывает платочек под манжетку рукава. Конечно, и это мелочь. Но уже не просто техническая накладка. Как не просто накладка и мизансцена, где Лиза приказывает Герману удалиться. Заранее приготовив руку с грозно вытянутым указательным пальцем, актриса пробегает так всю сцену, затем поворачивается и, неловко пятясь и глядя на дирижера, указывает, наконец, на дверь. Я останавливаюсь на подобных эпизодах потому, что такие мелочи на сцене (как и в самой жизни) очень красноречивы: мало чувствуют люди, так заботящиеся о картинности внешнего жеста.

Было бы несправедливо умолчать о благодарных вокально-сценических данных Резиловой. Она хорошо выглядит на сцене, поет чисто; голос, особенно в верхнем регистре, звучит сильно и «на большом дыхании». Во всяком случае тесситурно напряженные фразы (вроде «Так это правда! Со злодеем...») даются ей без видимых усилий. Хуже обстоит дело с эмоциональной напряженностью, особенно в эпизодах, требующих piano или mezzo voce. Здесь, оказавшись один на один с внутренней динамикой образа, актриса робеет, стушевывается. Музыкальная речь ее остается, что называется, вполне грамотной. Но ей, как и Щербу, мучительно недостает образной индивидуальности. Вот вторая картина — важнейшая в партии Лизы. Важнейшая и потому труднейшая. Чего стоит хотя бы грандиозность дважды данного стремительного перехода от смятения к открытому признанию! Один — «косвенный» («Откуда эти слезы?» — «О слушай, ночь!»), другой — прямой («Зачем вы здесь?» — «Нет, живи!»). В этих сменах вопросительной интонации на восклицательную — целая «жизнь человеческого духа», бесповоротный шаг прямодушной натуры навстречу счастью и гибели. Лиза же Резиловой будто совершенно не сознает, что решается ее судьба. В эмоциональной партитуре картины просто сменяются номера: был дуэт с Полиной, потом романс Полины, теперь вот ария «Откуда эти слезы?», потом еще придет Герман и тоже споет, что ему положено. Гениальные контрасты Чайковского переведены из области внутренней жизни в область чисто динамических, внешних категорий (тише — громче). Оперный образ как драгоценный алмаз разбился на ряд «концертных граней», сверкающих более или менее успешной профессиональной шлифовкой, но потерявших единую «душу живу».

Хорошо спетым концертным номером прозвучала и ария в сцене у Канавки. Особенно обедненной показалась реприза с ее каким-то отрезвляющим sforzando начального «Ах!» Ни одной фразы Германа Чайковский не передает Лизе, но, как и Онегин с Татьяной, они будто поменялись ролями. Разве не сквозит в этой бурной репризе, сметающей мягкий лиризм народнопесенной мелодии, германовское: «Так значит, смерти приговор ты произносишь?» По чувству, по страсти, по способности приговаривать себя к пожизненным духовным кострам Лиза не уступает своему возлюбленному; потому и мера любви для них одна: или жизнь, или смерть. Этого-то «или — или» и не слышно было в арии. Так можно спеть кого угодно и, следовательно, — никого...

Если прибавить к сказанному удивительно негибкую исполнительскую манеру Скирды (романс Полины прозвучал так автоматно-ритмично, что уподобился романсу-маршу) или сильную детонацию Прилепы (Л. Морозова-Тарасова), или неубедительное звучание некоторых инструментальных фрагментов (несобранная, рассыпающаяся, как по арпеджио, «скачка» в интродукции, знаменитый кларнет в четвертой картине — скорей игривый, чем зловещий), то представление о музыкальной стороне спектакля

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Вдохновляющие перспективы 5

- С трибуны теоретической конференции 15

- С трибуны теоретической конференции 18

- С трибуны теоретической конференции 22

- От редакции 25

- Взглядом современника 34

- Романтическая устремленность 39

- Семь вечеров — семь спектаклей 43

- На студенческих спектаклях 55

- «Сказание о граде Китеже» в Большом театре 59

- Купюры и постановочная концепция 61

- Театр на Красной площади 66

- Забытый музыкант 74

- Будить лирическое чувство 78

- Образная речь педагога 83

- Ударные в современном оркестре 86

- Любовь слушателей обязывает 92

- Почему мы не согласны с Борисом Штоколовым? 94

- Двадцать один хор Шебалина 96

- Из дневника концертной жизни 97

- Подводя итоги... 101

- На подъеме 103

- Право слушателя — право художника 106

- Звезды должны быть ярче 107

- Почему пустуют залы? 109

- Композитор — исполнитель — слушатели 112

- Послесловие 118

- Софийский музыкальный 121

- Пламя за Пиренеями 125

- На музыкальной орбите 137

- Вклад в шуманиану 143

- Коротко о книгах 146

- Вышли из печати 148

- Грампластинки 148

- Новые грамзаписи 149

- Хроника 151