спевшая свою партию, и А. Архипов (Лукаш), особенно выразительный в лирических сценах. Еще один спектакль студии — «Царская невеста» (дирижер — Г. Слупский, режиссер — А. Колодуб). Сложность оперы Римского-Корсакова для будущих актеров — в психологической глубине характеров ее героев, в противоречивости внутренних мотивов, определяющих их поступки, в огромной силе страстей, неотвратимо влекущих за собой цепь трагических событий. Большой художественной правды требуют от певца-актера трагические кульминации оперы. В подлинности чувств героев должен убеждать не удар бутафорского ножа, а правда поступков и чувств, приводящих к роковому исходу. Только тогда события превращаются в трагедию.

Поэтому «Царская невеста» — одна из труднейших опер для актера-певца. Поэтому столь ответственна всегда работа над ней в оперной студии не только для студентов, но прежде всего для педагогов, постановщиков, музыкальных руководителей. И частные неудачи режиссера и дирижера спектакля.

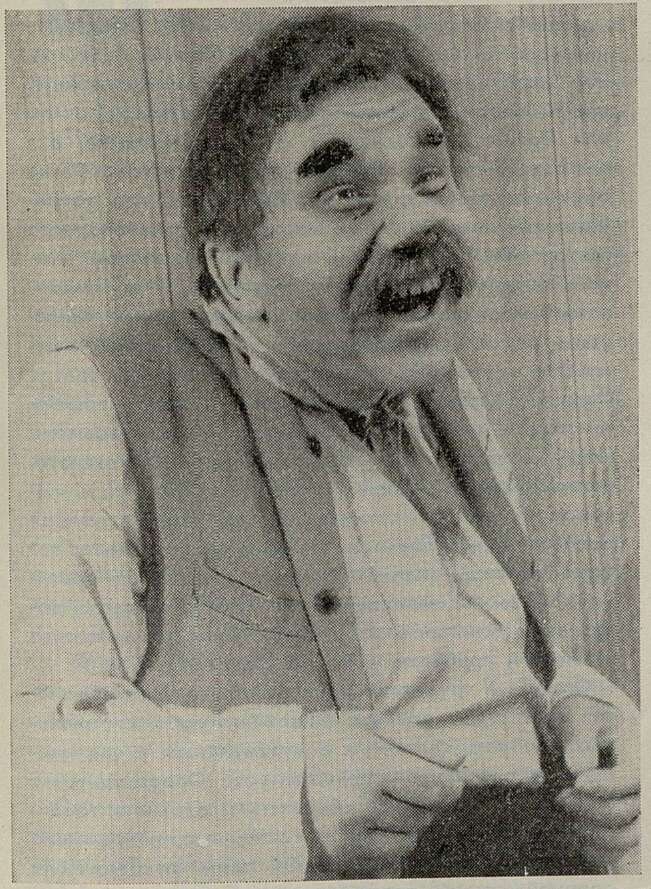

Черевик — Ю. Демчук.

«Сорочинская ярмарка» М. Мусоргского

очевидно, не сумевших в необходимой мере раскрыть перед молодыми певцами внутренний подтекст образов оперы тяжелым грузом ложатся на плечи отдельных исполнителей. Вероятно, поэтому исполнитель роли Грязного Ю. Мокренко, обладатель звучного баритона, в целом хорошо справившийся с вокальными трудностями партии, не сумел создать убедительного сценического образа. В спектакле видишь двух разных людей: один Грязной — поющий, другой — «присутствующий» на сцене в певческих паузах роли. Первый — активный участник действия, второй — отключившийся от всего происходящего. Исполнитель не «заполняет» паузы в пении, и эти пустоты рвут естественное сценическое развитие роли. Так, например, странное впечатление в третьем акте производит ко всему безразличный Грязной (сидящий лицом к зрительному залу) в тот момент, когда Лыков увлеченно рассказывает ему о своей любви к Марфе, делится надеждами на счастье. А ведь Грязной задумал отнять у Лыкова невесту и специально пришел в дом Собакиных в день помолвки, чтобы подсыпать приворотное зелье. И вряд ли можно предполагать, что безнадежно любящий Марфу Грязной осуществит задуманное с профессиональной холодностью врача, дающего больному лекарство. Так сложнейшая психологическая ситуация остается нераскрытой. И таких примеров можно было бы привести немало.

Не во всем удачно сценическое прочтение роли Любаши Г. Слуховской. Не удовлетворило уже первое появление героини. Ее песня — важный драматургический момент оперы. Не случайно так аскетичен здесь композитор в выборе выразительных средств: голос без сопровождения и обрамляющие песню короткие реплики оркестра с лаконичным тяжелым аккордом медных (предвестник трагической судьбы Любаши). Такая сдержанность по контрасту с пьяным разгулом опричников подчеркивает особую значимость происходящего. В спектакле же киевлян эта напряженнейшая сцена похожа на концертный номер: спев песню, Любаша смешивается с группой девушек из домашней челяди Грязного, выражающей ей свое одобрение, словно актрисе после удачного выступления.

И в последующих сценах оперы молодая исполнительница несколько упрощенно, однопланово понимает характер своей героини. Ее Любаша, прямолинейная в выражении мыслей и чувств, будто совсем лишена тех противоречий, сомнений, которые мучают героиню оперы Римского-Корсакова. Но Любаше совсем не так просто, как это кажется авторам и исполнителям спектакля, решиться извести Марфу. Не случайно настойчиво повторяет она в конце ариозо во втором акте, что Марфа не лю-

Собакин — В. Билей (V курс)

Дуняша — В. Стрилец (II курс)

Марфа — В. Вотрина (V курс)

Лыков — А. Архипов (IV курс)

«Царская невеста» Римского-Корсакова

бит Грязного («Не любит, нет, не любит, не любит») так, как любит она, Любаша, — будто убеждая себя в том, что это дает ей право расправиться с соперницей.

Не поняла психологии своей героини исполнительница и в последнем действии. Не злорадство, не желание увидеть дело своих рук, что явно акцентирует Слуховская, приводит Любашу к Собакиным, а неотвратимое желание признаться во всем Грязному руководит Любашей. Она предвидит ярость Грязного и не боится получить возмездие от его руки, готовая до конца отдать ему свою жизнь. В этом величие любви Любаши.

Другие исполнители, занятые в спектакле, по существу так же не добились убедительных результатов в обрисовке характеров действующих лиц. Не достает звонкости, молодой непосредственности и восторженности Марфе (В. Вотрина), бесхитростное чувство которой к Лыкову должно выглядеть возможно большим контрастом «знойности» страсти Грязного и Любаши. Недостаточно умен и хитер Бомелий (В. Белоцерковский).

И все же спектакль порадовал певческой культурой, хорошим звучанием голосов и тщательностью музыкальной отделки. Правда, хотелось бы услышать более точно найденные вокальные образы. Спектакль «Царская невеста» — свидетельство больших, но не до конца реализованных возможностей будущих артистов. Удивление в этой постановке вызвало лишь то, что опера Римского-Корсакова исполнялась на украинском языке. Почему? Преимущества оригинала перед переводом очевидны и не нуждаются в доказательствах. И отказ от оригинального текста должен быть продиктован безусловной необходимостью. Понятно, например, почему оперы Верди или Бизе в оперных театрах Москвы или Саратова исполняются на русском языке, а в театрах Киева или Львова — на украинском. Легко объяснить, почему, скажем, во Фрунзе, где до недавнего времени вообще не существовало оперного театра, «Евгений Онегин» идет на киргизском языке. Это дает возможность приобщить к музыкальному театру совсем незнакомых с оперным искусством слушателей, облегчить и укоротить путь к нему. Не сомневаюсь, что вскоре в оперном театре Фрунзе «Евгений Онегин» пойдет с оригинальным текстом и в Киргизии слушатели получат возможность наслаждаться не только музыкой Чайковского, но и стихами Пушкина. То есть необходимость перевода с языка оригинала каждый раз диктуется конкретными условиями. Но для чего в Киеве, городе высокой оперной культуры, где текст оригинала «Царской невесты» будет одинаково легко доступен и исполнителям и слушателям, отказываться от него и прибегать к помощи перевода?

Сложен и трудоемок процесс подготовки оперного артиста. Он требует решения многих специальных проблем, связанных с музыкальным и сценическим образованием певца-актера. Оперный театр не музей, призванный сберегать и охранять традиции прошлого, а связанное с жизнью, непрерывно развивающееся искусство. Об этом руководители оперной студии должны помнить всегда, на всех этапах своей работы — от выбора репертуара до выпуска спектакля.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Вдохновляющие перспективы 5

- С трибуны теоретической конференции 15

- С трибуны теоретической конференции 18

- С трибуны теоретической конференции 22

- От редакции 25

- Взглядом современника 34

- Романтическая устремленность 39

- Семь вечеров — семь спектаклей 43

- На студенческих спектаклях 55

- «Сказание о граде Китеже» в Большом театре 59

- Купюры и постановочная концепция 61

- Театр на Красной площади 66

- Забытый музыкант 74

- Будить лирическое чувство 78

- Образная речь педагога 83

- Ударные в современном оркестре 86

- Любовь слушателей обязывает 92

- Почему мы не согласны с Борисом Штоколовым? 94

- Двадцать один хор Шебалина 96

- Из дневника концертной жизни 97

- Подводя итоги... 101

- На подъеме 103

- Право слушателя — право художника 106

- Звезды должны быть ярче 107

- Почему пустуют залы? 109

- Композитор — исполнитель — слушатели 112

- Послесловие 118

- Софийский музыкальный 121

- Пламя за Пиренеями 125

- На музыкальной орбите 137

- Вклад в шуманиану 143

- Коротко о книгах 146

- Вышли из печати 148

- Грампластинки 148

- Новые грамзаписи 149

- Хроника 151