ствует о высоком профессиональном мастерстве композитора — скрипача и пианиста.

Центральное место в его творчестве занимают романсы. Преобладающая часть их связана с русской классической поэзией тридцатых — пятидесятых годов. Очень выразителен, например, романс на стихи Пушкина «Зачем безвременную скуку» (1846). Но больше всего композитора увлекала поэзия Лермонтова.

Романсы Билибина разнообразны по своему художественному складу, но в целом многое роднит их с бытовой романсовой лирикой той поры — творчеством Варламова, Гурилева, Булахова.

В них доминирует романтическая элегичность, настроение разочарованности и печали. Светлые образы составляют здесь исключение.

В восьми квартетах Билибина использовано одиннадцать русских народных песен. Одно это обстоятельство заставляет внимательно отнестись к ним. Билибин развивает в своих квартетах излюбленную для его времени форму инструментальных вариаций, опирающихся на «песенное концертирование» (Б. Асафьев). Песни, избранные композитором для этих сочинений, мы находим в известных сборниках Прача, Трутовского, Кашина и других. Однако большинство их подвергается значительным изменениям в свободных импровизациях. Особенно это заметно во вступлениях к квартетам, написанных как своего рода прологи или инструментальные прелюдии, за которыми следуют темы с вариациями.

Пьесы Билибина для струнного квартета по своему уровню, конечно, уступают квартетам его современника Алябьева. Но вместе с тем в них заметно преобладают национальные черты, особенно в каденциях, где обнаруживаются элементы натурального или переменного лада. Значительна и полифоническая техника композитора.

Квартетные пьесы Билибина следует рассматривать как важное звено в общей цепи развития камерно-инструментальной музыки середины прошлого века.

Все это говорит о том, что его творчество не должно быть забыто, оно имеет все права на то, чтобы занять свое место в программах учебных заведений, в репертуаре исполнителей.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Г. Хаймовский

Будить лирическое чувство

Общепризнанны достижения советской музыкальной культуры, частью которой является фортепианная педагогика. Не только в столице, но и в других городах, особенно там, где существуют консерватории, происходит сложная, методически обоснованная работа по воспитанию пианистов-исполнителей, педагогов, концертмейстеров. В дальнейшем каждый из них занимает свое место на одной из ступеней восхождения к фортепианному Парнасу, в свою очередь включаясь в дело эстетического воспитания людей и подготовки новых молодых музыкантов. Этот непрестанный процесс смены поколений полон внутреннего динамизма. Каждое следующее поколение, естественно, становится многочисленнее предыдущего. И так же естественно, что каждому новому «отряду» исполнителей сопутствует появление все более многочисленных критериев отбора. Период, при котором с увеличением числа профессиональных пианистов возрастает увлечение техницизмом, «гигантоманией ремесленничества», — можно назвать лишь переходным, скоропреходящим периодом «перевооружения». Не случайно уже в наши дни закрепляются прочно на эстраде — большой и малой, центральной и периферийной — лишь те артисты, чье творчество отмечено знаком своеобразного художественного переживания. Неслучайно поэтому известный эстетический голод послевоенных лет, утоленный на первых порах исполнительством и «от ремесла» и «от вдохновения», начинает повсеместно проходить, и это тотчас сказывается на филармонических барометрах, неумолимо указывающих устойчивую пустоту залов в дни концертов «сторукого и безликого Пианиста».

Однако предлагаемая вниманию статья обращает взгляд не в концертный зал, а в фортепианный класс, где облик будущего исполнителя или педагога еще только складывается. Именно здесь начинаются бурные и незаметные реакции того эфемерного, неухватимого «вещества», именуемого «чувством красоты», которое, проникнув во все клетки молодого исполнительского организма, создает при определенных условиях из музыкально одаренного студента художника. Развитое чувство красоты — едва ли не самая действенная побудительная сила будущей деятельности артиста. Но чувствовать красоту для художника — не пассивно созерцать ее, не регистрировать, а прежде всего переживать и — да простят мне литературную претензию — ее «петь».

Для этого надо воспитывать в начинающем Пианисте лирика. Мне представляется, что одной из важнейших целей педагогики должна быть всепоглощающая забота о неиссякании этого вечного источника в душе молодого музыканта, взращивание зерен истинного лиризма, дающих самые добрые всходы в умах и сердцах людей.

Мы живем в сложную эпоху. «Вихри враждебные» проносятся и в искусстве. Я не говорю об идеологически враждебных — в прямом смысле; проще, более узко: о профессиональных тенденциях, мешающих музыкальному искусству.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Вдохновляющие перспективы 5

- С трибуны теоретической конференции 15

- С трибуны теоретической конференции 18

- С трибуны теоретической конференции 22

- От редакции 25

- Взглядом современника 34

- Романтическая устремленность 39

- Семь вечеров — семь спектаклей 43

- На студенческих спектаклях 55

- «Сказание о граде Китеже» в Большом театре 59

- Купюры и постановочная концепция 61

- Театр на Красной площади 66

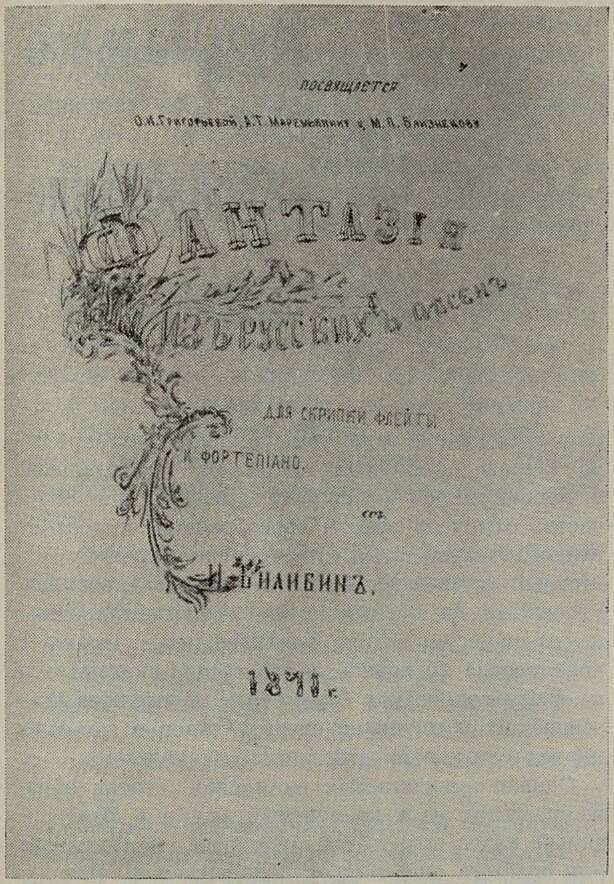

- Забытый музыкант 74

- Будить лирическое чувство 78

- Образная речь педагога 83

- Ударные в современном оркестре 86

- Любовь слушателей обязывает 92

- Почему мы не согласны с Борисом Штоколовым? 94

- Двадцать один хор Шебалина 96

- Из дневника концертной жизни 97

- Подводя итоги... 101

- На подъеме 103

- Право слушателя — право художника 106

- Звезды должны быть ярче 107

- Почему пустуют залы? 109

- Композитор — исполнитель — слушатели 112

- Послесловие 118

- Софийский музыкальный 121

- Пламя за Пиренеями 125

- На музыкальной орбите 137

- Вклад в шуманиану 143

- Коротко о книгах 146

- Вышли из печати 148

- Грампластинки 148

- Новые грамзаписи 149

- Хроника 151