тием богатейшего и своеобразнейшего уральского фольклора. В этом смысле и в прошлом, и на рецензируемом концерте было немало примечательного (в симфонической поэме Пузея, в виолончельном концерте Моралева).

Радует и бесспорный рост профессионального мастерства авторов, и стремление их расширить жанровую сферу своих творческих поисков (опера Белоглазова). Кое-что в художественных устремлениях наших гостей показалось неубедительным. В частности, возник вопрос: не слишком ли привержены некоторые из них к традиционным формам оперной драматургии прошлого? И не возникнет ли в связи с этим известное противоречие между характером воплощаемых образов революции и войны и характером выразительных средств? Но ответить на эти и подобные им вопросы поможет будущее более полное и внимательное изучение партитур.

Хотелось бы еще подчеркнуть, что такой показ очень полезен. Пожалуй, только маловато было слушателей. Особенно тех, чье «веское слово» нужно и интересно авторам и исполнителям. Однако считаю долгом заметить, что ни большую симфоническую музыку, ни крупный исполнительский коллектив нельзя «втискивать» на камерную сцену Дома композиторов. «Неудобство» исполнителей еще полбеды. Но звучание целого симфонического оркестра в зале ограниченных акустических возможностей приобретает характер «звукового варварства». Ни о каком правильном восприятии музыки не может быть речи. Об этом следует подумать в случае повторения аналогичных мероприятий.

Концерты свердловских музыкантов позволили составить довольно полное представление о зрелости, мастерстве оркестра, о его ансамблевых качествах, о состоянии интонации, о его динамико-звуковых возможностях. Коллектив приближается уже к «юбилейной» дате — 30-летию, но он необычайно «молод». Многие солисты и концертмейстеры, целые группы оркестра — вторых скрипок, альтов, виолончелей — на первый взгляд «необстрелянная» молодежь. (Интересен «генетический» состав оркестра. Две трети его — воспитанники Уральской консерватории.) До того, как слышишь оркестр, все это настораживает. Оркестр — сложный организм, требующий продолжительной «наладки», шлифовки. А молодость неопытна. Вот почему так приятно было расстаться с ощущением настороженности, когда прошел первый, второй и особенно третий концерт. И тогда пришло удивление. Хорошая ансамблевая слаженность, компактное звучание всего оркестра, звуковое равновесие в отдельных группах, умение создать прозрачность фактуры в сольных эпизодах и в аккомпанементах — все это отличало игру свердловчан. Превосходные солисты — гобоист И. Сайгин, кларнетист С. Моисеев, флейтист И. Иванников, фаготист И. Шварц — великолепно провели все программы. Их соло были выразительны и почти всегда технически и интонационно безукоризненны. (Справедливости ради, надо заметить, что в программе из произведений уральских композиторов, в «Леоноре» и аккомпанементах было наибольшее число интонационных «огрехов».) Несмотря на объективные причины — более чем плачевное состояние инструментария оркестра, — была ощутима забота артистов группы «деревянных» о поддержании хорошего строя. Исполнители группы медных инструментов так же правильно понимают свои функции в общем звучании оркестра. «Медь» не довлеет даже при очевидной недостаточности состава струнных. Как и в группе деревянных, здесь есть профессионально сильные солисты. Ярко показал свой инструмент валторнист А. Блинов, например, в сольных эпизодах Третьей симфонии Бетховена. Фразы валторны звучали точно, чисто, в контексте со всем происходящим. Хорош трубач-солист В. Волков. Правда, он иногда увлекался силой звука, достигая совсем «нежелательного» результата. Строй медных так же, как и деревянных, вполне профессионален и так же «грешил» больше всего в «злополучной» программе в Доме композиторов. Добиться чистого строя духовых — задача нелегкая в силу многих причин. Но она оказывается почти на грани невыполнимости, когда приходится «строить» инструменты самых разных систем. Увы! Эта «объективная беда» мешает не только свердловским музыкантам. Группы струнных (к сожалению, недоукомплектованные) примерно одинаковы по своим качествам. Они хорошо сливаются в ансамблевом tutti, имеют довольно большую динамическую амплитуду — от piano до forte, достаточные потенциальные возможности для преодоления любых технических трудностей. Несколько слабее других групп показались вторые скрипки и контрабасы. Наиболее сильна группа первых скрипок во главе с еще молодым концертмейстером С. Рябовым (свои соло скрипач исполнял качественно по звучанию, с хорошим вкусом). Приятно и чисто звучит группа альтов (концертмейстер — А. Каплан). Отдельно хочется сказать о группе виолончелей. Она целиком молодежная. Всякий раз, когда виолончели оставались без «прикрытия» всей струнной группы, появлялась неудовлетворенность их звучанием. Недоставало сочного, глубокого и красивого звука, прорывались интонационные погрешности, прослушивалось звучание отдельных инструментов, не было компактности, слитности. Это относится и к первой части симфонии Балакирева, и к песням Лядова, и к рахманиновским произведениям. Концертмейстер группы В. Клишин — зрелый музыкант, обладающий приятным звуком. Каждый артист группы хорошо владеет инструментом. При серьезной работе эта группы, несомненно, может стать одной из лучших в оркестре. А пока... это пожелание.

Гастроли свердловчан, как и новосибирцев, показали, что это полноценные, профессионально зрелые симфонические коллективы. Сам факт их появления на столичной концертной эстраде в разгар сезона и неподдельный успех (а ведь в этих залах не всегда «проходят» и зарубежные оркестры) ставят на повестку дня серьезный разговор о значении и огромной роли ряда «периферийных» коллективов в музыкальной жизни СССР.

Л. Раков

Поиски новых путей

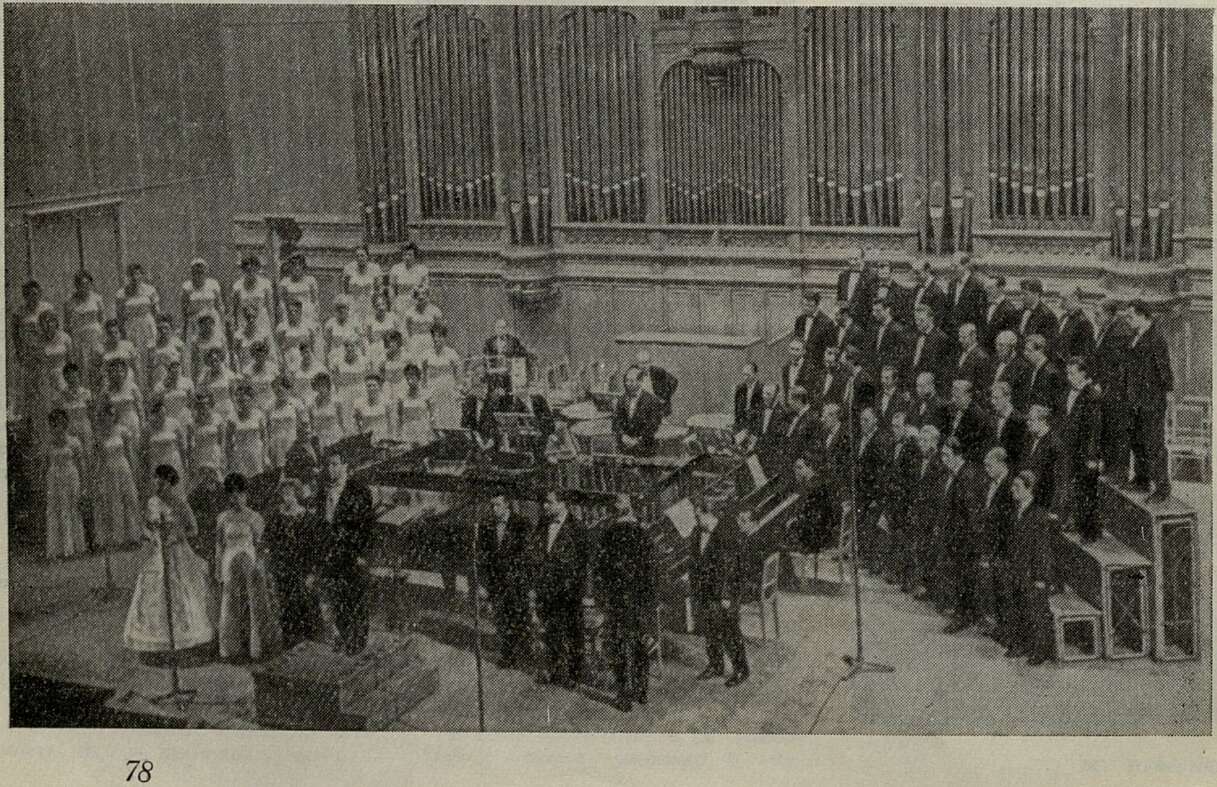

Пять хоров на стихи русских поэтов Г. Свиридова, пять хоров А. Давиденко, «Свадебка» И. Стравинского — такова была программа первого в этом сезоне сольного концерта Республиканской русской хоровой капеллы...

Не часто звучат в наших концертных залах хоры Давиденко. Четкое, логически ясное динамическое движение, острохарактерные «давиденковские» кульминации, тончайшая нюансировка с великолепными рр, отточенными по силе звука mf, «крепкими» ff «лепили» форму произведения, создавали образ. А. Юрлову удалось добиться от исполнителей поистине «единого дыхания», воссоздания зрительно осязаемых картин героической революционной борьбы.

Благородный звук и великолепный строй сочетались с одухотворенным проникновением в существо музыкального произведения, с зрелой и умной трактовкой таких разнообразных по характеру сочинений Давиденко, как монументальные эпизоды из музыкального действа «Путь Октября» — «На десятой версте» и «Улица волнуется», хоры «Море яростно стонало», «Узник» и «Бурлаки». Широкие динамические нагнетания, драматизм и сдержанная ярость сменялись лихой удалью, бесшабашной радостью. И все это пелось тем чуть собранным, притушенным звуком, который наиболее точно передает характер давиденковской героики.

Для Свиридова коллектив нашел совершенно иные краски. Светлый звук, какая-то «камерность» эмоциональных импульсов отличали хоры «Как песня родилась», «Табун», «Об утраченной юности», «Вечером синим». Это были филигранно отделанные миниатюры, с точным ощущением, глубоким пониманием характера, особенностей склада каждого сочинения.

И наконец, «Свадебка» Стравинского. На интерпретации этого произведения мы остановимся более подробно. Несколько десятилетий не звучало оно на нашей эстраде и, следовательно, по существу сейчас заново создаются его исполнительские традиции (как, впрочем, и многих других сочинений этого периода творчества Стравинского — «Весны священной», «Петрушки», «Сказки о солдате и черте» и т. п.).

Драматургия «Свадебки», написанной для несколько необычного состава — хора, девяти солистов, четырех пианистов и шести исполнителей на тринадцати ударных инструментах,— основана на выразительном контрасте нежных, женственных лирических напевов и напористых, неистовых мужских сцен. Своеобразно преломил Стравинский в своем творчестве чутко и точно «подсмотренный» народный обряд и связанные с ним музыкальные действия. Горестным причитаниям невесты, оплакивающей свою судьбу, ласковым напевам девичьей «утешной» песни в первой картине «У невесты» отвечают суровая псалмодия, властные заклинания («Подь на свадьбу») мужского хора во второй — «У жениха». Кульминацией столкновения этих двух борющихся и одновременно единых в своей противоположности сил является четвертая картина «Красный стол».

Крупным штрихом, смелыми мазками живописует Юрлов контрастные образы, сливая их в финале сочинения в монументальную картину народного обряда, где смешиваются смущенные причеты невесты, буйная радость дружек, тоскующие голоса родителей, залихватская удаль быстро опьяневшего жениха, нежные, робкие напевы подружек. В замысловатых сплете-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Звезда моя 5

- Новые образы, новые средства 7

- Песни для всех народов 15

- Друзьям однополчанам 19

- Возрожденная традиция 22

- Первая любовь 26

- «Зимний путь» Шуберта 30

- Улыбки Моцарта 37

- Рождение новой оперы 43

- Встречи с мастером 52

- Опыт дирижера 56

- На сцене и эстраде 58

- Прочтение «Хованщины» 65

- Учиться создавать образ 71

- Как порой учат 73

- Интервью с Тоти даль Монте 76

- Оркестры Урала и Сибири 80

- Поиски новых путей 84

- Певцы Севера 86

- «Летувы» 88

- Слушая органистов... 89

- Письма из городов: Симфонические премьеры. Камерные вечера Г. Рождественского 94

- Жанр обязывает 96

- Память о войне 105

- В Эвенкию за песнями 110

- Утверждение правды 114

- Неделя в Брненском театре 127

- У нас в гостях: Советский Союз в моем сердце 134

- Песня о всеобщей стачке 137

- Факты и выводы 139

- Теория в развитии 147

- Новые грамзаписи 149

- Хроника 151