ботки неприхотливой русской мелодии. Бурные темпераментные вспышки перемежаются со спокойной лирикой. В концерте встречаются красочные пейзажные зарисовки. Так, в первой части ласковая тема деревянных духовых проглядывает сквозь дымку тончайшего divisi струнных, словно пейзаж, проступающий сквозь стелющийся туман. Звучание высоких струн рояля вместе с равномерными ударами треугольника точь-в-точь капельки утренней росы. Все эти детали, соединяясь воедино, воссоздают «сибирскую атмосферу». И это естественно. Композиторы Сибири стремятся сегодня говорить со слушателем своим языком и в симфонических жанрах. Но свой язык выработать не легко. Подтверждение тому — прозвучавшая в концерте Симфония молодого автора И. Бродского. Тонкое владение оркестром, умение развивать мысль — в этом видна рука одаренного композитора-профессионала. Однако стремление говорить по-своему пока еще не привело к ощутимым результатам. Явно сказывается влияние Родиона Щедрина в первой части симфонии (здесь Бродский разрабатывает народную игровую песню «Не сама машина ходит»). А в финале заметно воздействие стиля Одиннадцатой симфонии Шостаковича. Надо надеяться, что Бродский постепенно найдет себя. И залогом тому — бесспорный талант композитора, проявляющийся во многих эпизодах симфонии.

Трудности творческого роста ощутимы в сочинениях других сибирских авторов. В фортепианном концерте того же Иванова явное злоупотребление оркестровым tutti, а в партии солиста гипертрофированное увлечение октавной техникой. Отсюда порой ощущение некоторой тяжеловесности.

Adagio Вайнштейна для скрипки с оркестром поначалу очень обнадеживающее (своеобразный лирический диалог скрипки с фаготом) затем становится несколько расплывчатым.

Отсутствие ясно выраженного драматургического плана снижает впечатление и от Увертюры Я. Кайяка, хотя в этом сочинении очень привлекает тематический материал (отчетливо чувствуется связь композитора с родным для него фольклором латышского народа).

Исполнители сделали многое, чтобы в лучшем свете показать творчество своих земляков. Второй дирижер Новосибирского оркестра В. Горелик зарекомендовал себя умным, профессионально крепким музыкантом.

Хорошо прозвучали симфония Бродского. Дирижер стремился отчетливо выявить сложные драматические противопоставления. В полифонических эпизодах симфонии — динамичных и ярких — великолепно сочетались различные голоса.

Выступает Новосибирский оркестр.

Дирижер — В. Горелик

Думается, что Adagio Вайнштейна могло бы быть с большим успехом донесено до слушателя, если бы не ощущалась вялость в развитии музыкальной ткани. Это упрек не только композитору, но и дирижеру. Кстати, в этом сочинении не всегда безупречно звучала медная группа.

Под управлением автора — Кайяка — была исполнена его увертюра. Прекрасно прозвучали в ней лирические и танцевальные фрагменты. С эпическим размахом была подана первая тема. Пожалуй, с дирижером можно не согласиться только в том, что он порой излишне акцентировал цезуры между отдельными темами (в частности, паузы). Может быть, поэтому произведение показалось чересчур растянутым.

Тесный творческий контакт, установившийся между Новосибирским симфоническим оркестром и композиторами-сибиряками дал уже хорошие плоды. И нет сомнения в том, что дружба композиторов и исполнителей принесет еще немало радости ценителям настоящего искусства.

В. Зак

*

Впервые в зимнем концертном сезоне Москвы выступил симфонический оркестр из Свердловска. Серьезно, продуманно составлены программы уральских музыкантов. Их объединяет большое достоинство: они широко, целенаправленно представили слушателям русскую музыку. Не секрет, что она начинает «теряться» в стремительно сменяющихся событиях музыкальной жизни столицы. Все реже приходит в слушательскую аудиторию простой, обаятельный Лядов, глубоко национальный Балакирев, да и многие другие отечественные композиторы.

Как же была исполнена их музыка свердловчанами? Надо признать: нашим гостям недоставало глубокого эмоционального заряда. Как-то «постно» прозвучали «Восемь русских песен». В них заложено гораздо больше сочности, задушевности, лукавства. Совсем скучным было «Волшебное озеро». А вот «Кикимора» вдруг «ожила». Эта яркая миниатюра была сыграна с таким блестящим артистизмом и вкусом, что стрелка концертного «барометра» стала заметно склоняться к успеху.

В «Симфонических танцах» можно было убедиться, что М. Паверман — действительно руководитель оркестра, отлично владеющий своим «инструментом».

В Симфонии Балакирева и «Петрушке» Стравинского (дирижер — А. Фридлендер) оркестр звучал полно, в некоторых эпизодах захватывая эмоциональностью, живостью передачи музыки. Органичными были темпы, обращала на себя внимание точная дозировка в распределении динамики звучания, хорошо прослушивалась вся оркестровая ткань, свободно доходило главное, не терялось второстепенное. Фридлендера можно упрекнуть разве что в излишней эмоциональной сдержанности, в недостаточно полном раскрытии «богатырского» размаха первой части и особенно финала симфонии Балакирева. Во второй и третьей частях симфонии хотелось бы полнее ощутить прелесть мелодического материала.

Настоящим «пробным камнем» для оркестра был монографический бетховенский Концерт (Паверман). Исполнение Третьей симфонии можно смело причислить к лучшим за последние годы. Действительно «Героическая» от начала до конца (включая и траурную вторую часть). Слушая симфонию думалось: «Оркестр имеет право играть Бетховена и играет его «по-бетховенски».

Пятый фортепианный концерт вызвал восторг зала. Игра В. Крайнева удивительно впечатляюща. Какая яркость пианизма, точность «изложения». Правильно говорится: «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает». (Надо отметить, что все солисты, выступавшие с оркестром — А. Каплан, Д. Паперно, А. Ведерников, — были украшением концертов гостей.)

«Леонора» № 3 прозвучала в конце программы. Как же трудна она для исполнителей! Не буду утверждать, что впечатление от концерта потускнело к концу. Нет! Увертюра была сыграна добротно. Но именно здесь, на «малом поле», оркестр «не дотянул»: вдруг почувствовалась усталость исполнителей, обнаружились технические просчеты.

В Доме композиторов (М. Паверман и молодой дирижер Н. Чунихин) исполняли симфоническую поэму Н. Пузея «Легенда-быль», Концерт для виолончели с оркестром О. Моралева, двухчастную Третью симфонию Г. Топоркова, два отрывка из опер Б. Гибалина «Товарищ Андрей» (опера посвящена жизни и деятельности Я. М. Свердлова) и Г. Белоглазова «Эхо войны». Солистами выступили профессор Свердловской консерватории Г. Цомык и артисты местного оперного театра Л. Сапыгина, Н. Голышев, И. Агафонов.

Не берусь с первого прослушивания анализировать столь разные и крупные сочинения. Отмечу только, что знакомство с ними обогащает наше представление о сегодняшнем уровне и состоянии русской советской музыкальной культуры. Свердловские композиторы, как известно, стремятся сочетать следование классическим традициям с освоением и разви-

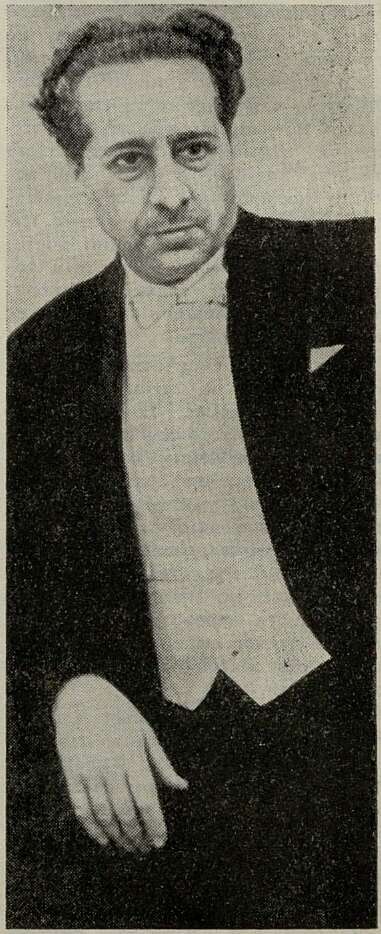

М. Паверман

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Звезда моя 5

- Новые образы, новые средства 7

- Песни для всех народов 15

- Друзьям однополчанам 19

- Возрожденная традиция 22

- Первая любовь 26

- «Зимний путь» Шуберта 30

- Улыбки Моцарта 37

- Рождение новой оперы 43

- Встречи с мастером 52

- Опыт дирижера 56

- На сцене и эстраде 58

- Прочтение «Хованщины» 65

- Учиться создавать образ 71

- Как порой учат 73

- Интервью с Тоти даль Монте 76

- Оркестры Урала и Сибири 80

- Поиски новых путей 84

- Певцы Севера 86

- «Летувы» 88

- Слушая органистов... 89

- Письма из городов: Симфонические премьеры. Камерные вечера Г. Рождественского 94

- Жанр обязывает 96

- Память о войне 105

- В Эвенкию за песнями 110

- Утверждение правды 114

- Неделя в Брненском театре 127

- У нас в гостях: Советский Союз в моем сердце 134

- Песня о всеобщей стачке 137

- Факты и выводы 139

- Теория в развитии 147

- Новые грамзаписи 149

- Хроника 151