свидетелями этого в «Травиате». Ну и, конечно, Каллас. У нее очень много великолепных качеств. Прежде всего она большой музыкант. Ее фраза уже образ. И главное, она величайшая актриса.

Среди теноров замечателен Корелли... Неплохо поет Раймонди. Да, дель Монако — мой любимый певец. Вы знаете, что он попал в автомобильную катастрофу. Теперь голос у него восстановился, но нервы, по-моему, пока еще не в порядке. Ди Стефано, у которого прекрасный голос, к сожалению, напрасно форсировал развитие своего дарования. Вы слышали «Тоску» с ди Стефано и Каллас под управлением ди Сабата? Так вот, Каварадоси он спел слишком рано. А дебютировал ди Стефано так, что казался чудом. В «Миньоне», которую я слушала в «Ла Скала», он заставил меня плакать. У нас был величайший тенор — Аурелиано Пертиле. Он не имел такого голоса, как ди Стефано, но у него была великолепная школа! Он пел с Тосканини и «Силу судьбы» и «Андре Шенье»...

Баритонов наших вы знаете: Гобби, Брускантини, Каппуччилли... Правда, Гобби нравится мне больше в партиях характерных, таких, как Фигаро, Яго.

Из басов на первом месте сегодня, пожалуй, стоит Гяуров. Блестящий певец. Есть еще Христов! Он большой художник, артист! Называя имена басов, я невольно вспоминаю Шаляпина. Гениальный интерпретатор. Многое делал произвольно, но все оправданно. Он первый открыл нам бойтовского Мефистофеля. Потом Бориса... Никто больше не достиг таких вершин.

Шаляпин оказал влияние на все стороны деятельности оперного театра, будучи новатором и в вокальной трактовке партии, и в гриме, и в костюмах своих героев, и в мизансценах, даже в декоративном оформлении. Великий мастер! Он любил меня. Называл «Тотарелло». Я пела с ним в «Севильском» в «Ла Скала». Потом в США мы пели в театре на девять тысяч мест и обходились без микрофона... Не то что наши теперешние эстрадные «звезды», поющие в американской манере. Конечно, их репертуар предполагает совершенно иную постановку голоса, но, с моей точки зрения, у современных итальянских певцов, исполнителей легкой музыки, вообще нет никакой постановки. Тот, кто поет эстрадный репертуар с классически поставленным голосом, не нравится нашей публике... И это, на мой взгляд, естественно: нельзя петь и оперную арию и эстрадную песенку в единой манере.

Возвращаясь к главной теме нашего разговора, хочу повторить: хорошая школа освобождает голосовой аппарат. А когда голос правильно воспитан, можно браться за любой репертуар независимо от национальности композитора и петь с необходимой для данного сочинения экспрессией.

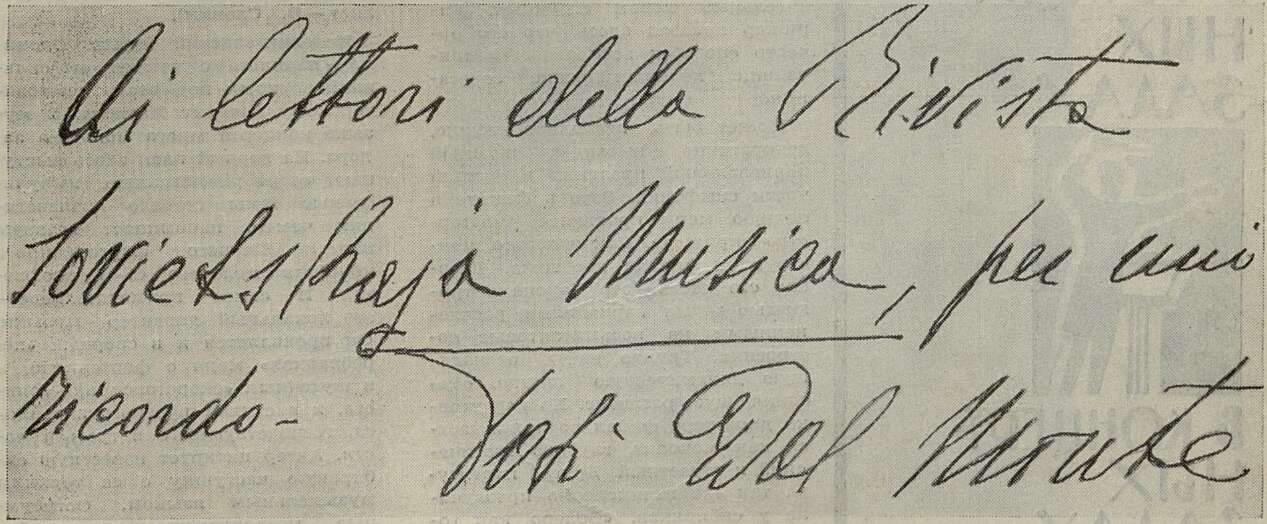

В заключение беседы Тоти даль Монте дарит свою фотографию и пишет следующие строки:

«На память читателям журнала “Советская музыка” Тоти даль Монте»

В. ЗАК

Л. РАКОВ

Д. РОМАДИНОВА

В. ЖИВОВ

Р. КОСАЧЕВА

Л. РОЙЗМАН

М. БЯЛИК

М. КЛИМОВИЦКИЙ,

В. ФОМИН

В КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ

Оркестры Урала и Сибири

Многие москвичи справедливо считают, что оркестр, родившийся в сердце Сибири, стал ныне одним из лучших в стране. Творческий диапазон этого музыкального коллектива очень широк. С. Прокофьев и Д. Шостакович, Б. Барток и 3. Кодай, новая музыка молодых советских композиторов и, конечно, классика — русская, западная.

«Отличный дирижер»,— так говорят слушатели о руководителе Новосибирского оркестра. И действительно, когда Арнольд Кац за пультом, оркестр превращается в слитный организм. Дирижер умеет вдохновить музыкантов и убедить аудиторию.

Четвертую симфонию Брамса нередко сопоставляют с древнегреческими трагедиями. Античная стройность, пафос и патетическая взволнованность хорошо ощущались в исполнении новосибирцев. Дирижер рельефно показал развитие драмы — от философских раздумий первой части до трагической развязки в финале.

Элегическая тема главной партии первой части прозвучала как нежное доверительное высказывание. И потому значительно обострился контраст с кодой, где начальная тема преобразилась в тревожный драматический порыв.

Очень романтично была сыграна и вторая часть с ее безоблачно-светлым монологом валторн и удивительным хором струнных. Дирижер показал здесь, что его оркестр способен воспроизвести тончайшие колористические сочетания.

Может быть, несколько внешне, декоративно выглядел шумный карнавальный праздник в третьей части симфонии. Зато в финале в полную меру проявилось мастерство дирижера. Как известно, конструкция финала необычна. Главная его часть — это Чакона с тридцатью двумя вариациями, расчлененными на восьмитактовые построения. Трудно найти восходящую динамическую линию, объединяющую развитие. Но в трактовке дирижера финал воспринимается как монолит, глубоко трагический и страстный. Другая партитура так же великолепно прозвучала у сибиряков. «Болеро, как говорил его автор Морис Равель, танец постоянно одинаковый как в мелодии и гармонии, так и в ритме, который непрерывно отбивает барабан. Единственный элемент изменения привносится сюда лишь оркестровым нарастанием».

Каждый дирижер прекрасно знает, что в этом нарастании — секрет успеха. И еще один секрет: эффективность исполнения увеличивается, когда интерпретация основывается еще и на хореографическом видении музыки. И надо сказать, это ощущалось у новосибирцев. Последняя вариация Болеро прозвучала как триумфальный танец, завершающий балетный цикл со сквозным, устремленным к вершине развитием.

Весьма тактичным оказался Новосибирский оркестр в ансамбле с бразильским пианистом Артуром Морейра-Лима (Морейра-Лима — лауреат Международного конкурса им. Шопена в Варшаве 1965 года. В настоящее время — студент Московской консерватории по классу Рудольфа Керера). Морейра-Лима — музыкант поэтичный, и его мягкая, лиричная манера исполнения вполне отвечала интерпретации новосибирского дирижера, подчеркнувшего плавную кантилену и изящество шопеновской музыки.

Особое место в программах оркестра было уделено современным композиторам Сибири. Очень хорошо встретили слушатели фортепианный концерт Г. Иванова (солист — В. Слоним).

Исполнительский стиль Слонима — пианиста с четким и сильным звуком — под стать композиторскому почерку Иванова. В музыке концерта много молодого задора. На первый план здесь выступают остро ритмованные, импульсивные темы (начало произведения чем-то напоминает главную партию Первого фортепианного концерта молодого С. Прокофьева). И самое примечательное — это локальный характер музыки. Он проявляется и в озорных «перебранках» меди с фортепиано, и в шуточных «скороговорках» солиста, и в стихии русского перепляса, господствующего в третьей части. Автор цитирует известную сибирскую частушку с ее терпким музыкальным языком. Остроумные метроритмические перебои (то «на два», то «на три») создают оригинальную основу для разра-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Звезда моя 5

- Новые образы, новые средства 7

- Песни для всех народов 15

- Друзьям однополчанам 19

- Возрожденная традиция 22

- Первая любовь 26

- «Зимний путь» Шуберта 30

- Улыбки Моцарта 37

- Рождение новой оперы 43

- Встречи с мастером 52

- Опыт дирижера 56

- На сцене и эстраде 58

- Прочтение «Хованщины» 65

- Учиться создавать образ 71

- Как порой учат 73

- Интервью с Тоти даль Монте 76

- Оркестры Урала и Сибири 80

- Поиски новых путей 84

- Певцы Севера 86

- «Летувы» 88

- Слушая органистов... 89

- Письма из городов: Симфонические премьеры. Камерные вечера Г. Рождественского 94

- Жанр обязывает 96

- Память о войне 105

- В Эвенкию за песнями 110

- Утверждение правды 114

- Неделя в Брненском театре 127

- У нас в гостях: Советский Союз в моем сердце 134

- Песня о всеобщей стачке 137

- Факты и выводы 139

- Теория в развитии 147

- Новые грамзаписи 149

- Хроника 151