тоиздательством «Пантон», принадлежащим Союзу композиторов.

В творчестве заметно свободное соревнование школ, стилей и поколений. Здесь и маститые композиторы — Павел Боршковец, Алоиз Хаба, Эмиль Глобил, Иша Крейчи. И мастера, перешагнувшие за пятидесятилетний рубеж, очень много сделавшие для отечественной музыкальной культуры: Эуген Сухонь, Ян Циккер — в Словакии: Вацлав Добиаш, Ян Капр, Милослав Кабелач — в Чехии и многие другие. За ними идут более молодые: нынешний председатель Союза композиторов Иржи Пауэр (род. в 1919), Владимир Соммер (род. в 1921), Ян Новак (род. в 1921), Виктор Калабис (род. в 1923), Сватоплук Гавелка (род. в 1925), Индржих Фельд (род. в 1925). Эти, пожалуй, сегодня «задают тон»; о них больше всего говорят, спорят, им посвящают статьи и исследования. Такие произведения последних лет, как оратория «Хвала свету» Гавелки или «Вокальная симфония» Соммера, вероятно, наиболее показательны для новых плодотворных исканий сегодняшней чешской музыки. В них есть и настоящая философская глубина и оригинальность музыкального решения, не порывающая, впрочем, с реалистическими традициями. Видимо, очень ярко одарен Владимир Соммер: в его «Вокальной симфонии» (на тексты Франца Кафки, Достоевского и итальянского поэта Чезаре Павезе) есть прямо-таки потрясающие страницы (например, «Сон Раскольникова» из «Преступления и наказания», впечатляющий своим жестоким и острым драматизмом); хотя и самый выбор текстов и преобладающий строй музыкальной образности кажутся односторонне пессимистическими1.

Привлекают живой интерес некоторые вокальные сочинения, отражающие нынешний день новой Чехословакии: таковы, в частности, три вокально-симфонические картины «Панорама Праги» Верослава Неймана — выразительные и меткие зарисовки городской жизни, перемежающиеся воспоминаниями о прошлом; захватывают сочным реализмом вокальные поэмы Мирослава Райхла на стихи Николаса Гильена. Страницы яркой и вполне современной музыки заключены в Струнном квартете Иржи Пауэра, в «Гамлетовской импровизации» Милослава Кабелача, в Концерте для флейты с оркестром Индржиха Фельда, в превосходной увертюре «Антигона» Соммера и в других прослушанных мною опусах. Можно только пожалеть, что мы мало слышим произведений новой чешской и словацкой музыки в наших филармонических и радиоконцертах.

Многие из новых пьес представляют различные течения чешского модернизма. Здесь заметны самые разные искания — от довольно наивных «микротональных» структур 72-летнего Алоиза Хабы, продолжающего оперировать с микроинтервалами в 1/4 и даже 1/6 тона, до ультрамодерных, утомительно шумовых экспериментов совсем юного Петра Котика (своеобразный enfant terrible чешского авангарда).

Среди активно пишущих авторов молодого и среднего поколения называют Яна Клюсака, Виктора Калабиса, Илью Зеленку, Петра Эбега, Милоша Иштвана, Илью Гурника, Вацлава Кучеру и некоторых других. Среди них есть бесспорно одаренные и пытливые художники. Но многое у них, как мне показалось, еще свидетельствует об идейной незрелости, о не всегда разборчивом стремлении поскорее освоить опыт всех новейших авангардистских систем, дабы (не дай бог!) не прослыть отсталыми. Одни усердно разрабатывают 12-тоновую систему Шёнберга, другие увлекаются сонористическими эффектами в духе Штокгаузена, третьи осваивают ритмическую технику Мессиана или пробуют свои силы на сомнительных путях алеаторизма2.

Я не берусь выставлять оценочные «баллы» прослушанным сочинениям этого круга. Их было много, и они свидетельствовали о пестроте, а порой и поверхностности творческих поисков.

У меня были интересные беседы с молодыми чешскими и словацкими друзьями, сторонниками полного технического «перевооружения» музыки. Основной лейтмотив их суждений не нов: «Мы живем в XX веке, и больше нельзя писать так, как писали в прошлом. Ибо новые идеи настоятельно требуют новых выразительных средств...» С этим трудно спорить. Но кто способен доказать, что новые идеи непременно требуют полной отмены всех прежних основ музыкального мышления? И надо ли выбрасывать в мусорный ящик истории всякую мелодическую образность, всяческую логику гармонического развития? Один молодой коллега с наивной откровенностью заявил

_________

1 Композитор продолжает обращаться к русским литературным источникам: его последующие работы — кантата «Черный человек» на стихи Есенина и опера «Идиот» по Достоевскому.

2 Крайне «левый» фланг чешской музыки образуют молодые «экспериментаторы», сгруппировавшиеся вокруг камерного ансамбля «Musica viva Pragensis»: Петр Котик, Рудольф Комороус, Марк Копелент и другие. В этом кругу культивируется идея полного и безоговорочного разрыва со всякими музыкальными традициями. Так утверждается более чем бесперспективная догма, гласящая, что все старое никуда не годится.

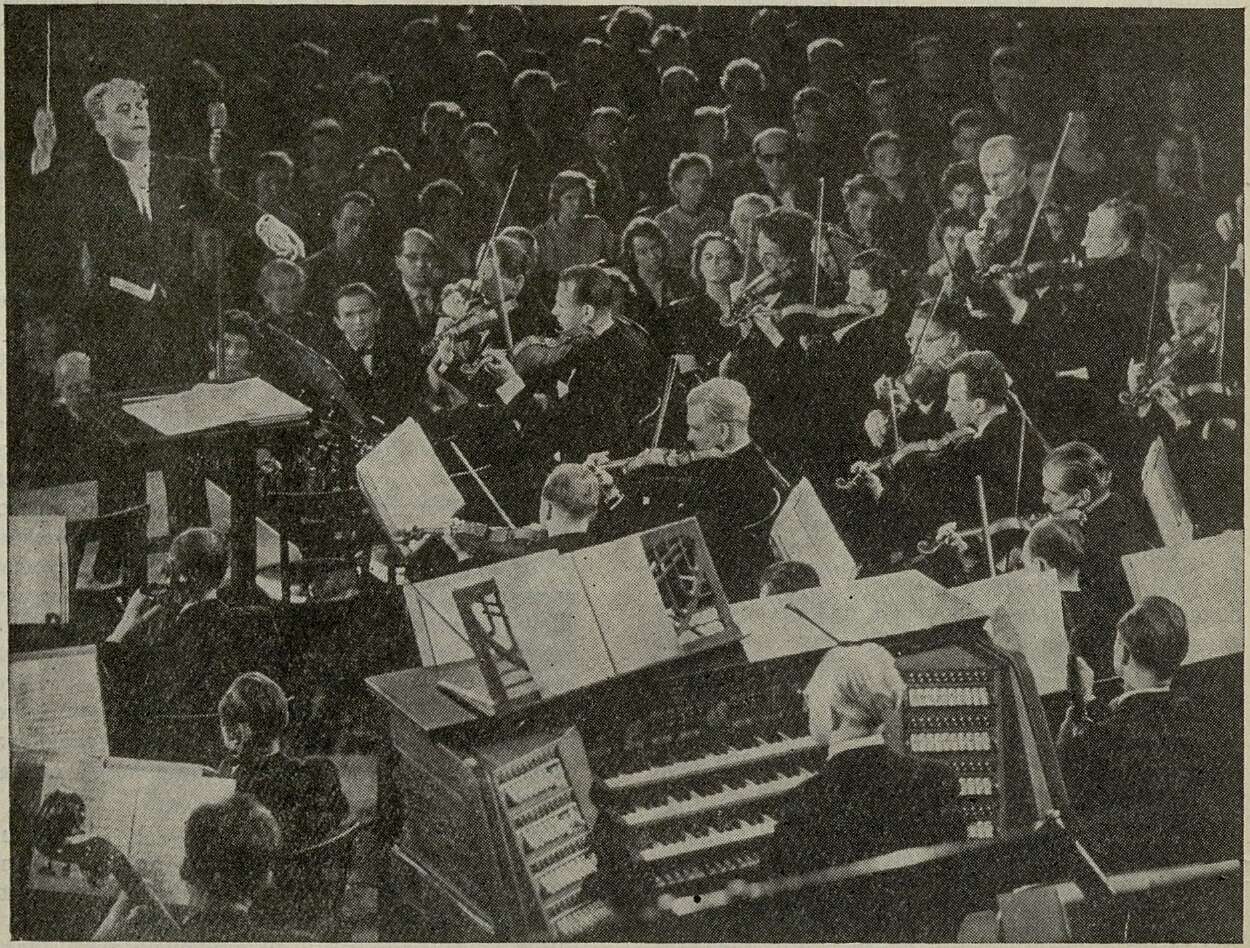

Оркестр чешской филармонии.

Дирижирует Карел Анчерл

примерно следующее: «В недавние годы мы слишком много заботились о том, чтó писать, уделяя одностороннее внимание теме, сюжету, содержанию музыки. Теперь пришло время сделать акцент на проблеме формы: как писать?» Боюсь, что такая постановка вопроса (не что, а как) может увести не в меру ретивых обновителей далеко в сторону от решения магистральных проблем содержательности, жизненности, идейной глубины искусства, всегда волновавших подлинно больших художников...

А пока молодые экспериментаторы «колдуют» над освоением новейших технических систем, художественная жизнь страны идет своим чередом. Подрастает широкая слушательская смена, отнюдь не склонная вникать всерьез в трудные проблемы авангардистского «перевооружения». Миллионы слушателей требуют от композиторов повседневной музыкальной пищи — вкусной, свежей и добротной. Одними «экспериментами» их не прокормишь. Опасность снобистского отрыва от требований широчайшей демократической аудитории сегодня всерьез волнует многих чешских музыкантов1. Молодежь слабо посещает оперу и камерные концерты. Зато в стране стихийно организовалось около полутора тысяч кружков любителей «биг-бита» (легких песенок с джазовым ансамблем). У ярко освещенных витрин кино и баров можно встретить кучки мрачноватых юнцов с длиннейшими нечесаными космами, отпущенными в знак подражания знаменитым английским «битлам». Пока группки посвященных знатоков любуются сверхсовременными «звукокомплексами», толпы молодых людей уходят от

_________

1 Верослав Нейман, например, прямо отмечает «связь между аморальными проявлениями части молодежи и низким уровнем ее эстетического воспитания» («Гудебны розгледы», № 23–24 за 1964 год).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- «Служи, солдат!» 7

- Живая легенда 9

- Утверждение света 18

- «Это не должно повториться!» 24

- Песни партизанского края 26

- Два интервью 34

- «Сторонник Московской консерватории» 39

- М. Чайковский — В. Комаровой-Стасовой 41

- Москва, 1941… 43

- По страницам дневника 46

- Радости и огорчения Саратовского оперного 51

- Одесские очерки 56

- Как ротный простой запевала 68

- В концертных залах 73

- Из автобиографии 86

- С чистой совестью 93

- Партизанка 95

- Советы мастера 99

- Педагогика — призвание? 107

- 25 дней в США 109

- «Военный реквием» Бриттена 115

- Народный художник 124

- Героизм и поэзия будней 131

- Солистка филармонии 134

- Будни музыкальной Праги 136

- «Катерина Измайлова» 142

- К истории «Моцартеума» 145

- Вена, май — июнь 145

- Русская Лиза 146

- Память сердца 147

- На боевых кораблях 149

- Слово фронтового журналиста 151

- Артисты-бойцы 152

- Во имя победы 155

- В борьбе за жизнь 158

- О тех, кто не вернулся 160

- Хроника 162