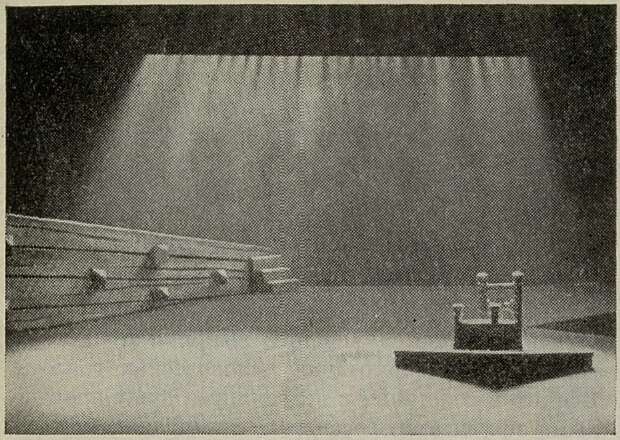

Декорации Йожефа Свободы к опере Э. Сухоня «Святоплук».

Национальный театр, Прага

Из четырех национальных опер, слышанных мною в Праге («Бранденбуржцы», «Димитрий», «Катя Кабанова», «Водоворот»), наиболее сильное впечатление произвел, пожалуй, «Димитрий» Дворжака. Быть может, здесь сказалась радость неожиданности: по некоторым прочитанным книгам я представлял себе, что увижу помпезное зрелище в стиле «рюсс», искажающее историческую правду. А «Димитрий» оказался монументальной народной фреской с очень яркой, подлинно славянской музыкой, смело развивающей традиции Сметаны и Глинки. Драматически острый сюжет, как бы продолжающий линию «Бориса Годунова» (Москва в дни царствования Димитрия Самозванца). Величественные народные хоры, составляющие художественную ось драмы. Мощные, пластичные вокальные мелодии, вызывающие в памяти тематизм Верди, но в специфически славянском преломлении (чутко схвачена сфера естественных «украинизмов» и «русизмов»). Увлекательное сопоставление русских и польских мотивов, напоминающее о музыкальных контрастах «Сусанина» и «Бориса».

Либреттист Мария Червинкова действительно сильно погрешила против истины, изобразив авантюриста Самозванца... благородным и самоотверженным правителем, радеющим о судьбе русского народа. Сюжетные мотивы «любовного треугольника» (Димитрий, Марина Мнишек и... царевна Ксения) или сцена убийства Димитрия злокозненным боярином Шуйским вряд ли порадуют зрителей, знающих русскую историю XVII века. Но чешские музыковеды правы, когда утверждают, что в «Димитрии» следует искать не столько «букву» истории, сколько живое отражение национально-освободительных идеалов Дворжака и его современников. В образе доброго и умного правителя, любимого народом, они выразили свою мечту о справедливой власти, недостижимой в тогдашней угнетенной Чехии. А само обращение композитора к героическому прошлому России, к изображению московского простого люда, то ликующего, то страдающего или протестующего, лишний раз подтверждает любовь и уважение чехов к великому восточному собрату. Было бы крайне интересно познакомить с этой оперой нашу аудиторию.

В «Димитрии» с блеском раскрывается талант Йожефа Свободы — художника необычайно масштабного, подлинно современного, тяготеющего к мощным и лапидарным театральным формам. В декорациях «Димитрия» есть и архитектурные мотивы Кремля и элементы церковной иконописи, примененные с величайшей экономностью. Но художник решительно отказывается от гранд-оперной пышности, от возведения громоздких храмов, крепостей и дворцов: ему достаточно нескольких скупых штрихов — и перед вами оживает поэзия далекого прошлого. Мастерское использование света и живописных проекций дополняет театральную палитру художника. Кажется, что музыке Дворжака как-то свободнее и легче дышится на вольных просторах сцены, не загроможденной декоративными излишествами.

Столь же интересен Свобода и в «Кате Кабановой», где запечатлены берега Волги и запущенный купеческий сад, и в «Летучем голландце», с его впечатляющей морской романтикой. Но вот в «Водовороте» стремление к предельной аскетичности и условности декоративного решения доходит уже до некоей крайности. На сцене воздвигнуты высокие деревянные пирамиды-станки, па которых недвижно расположена толпа словацких крестьян. Хор представлен в виде застывшей статуарной массы, как в древнегреческой трагедии. Это уже явно расходится с реалистически бытовым строем оперы Сухоня, где показана самая достоверная жизнь реальных людей. Здесь игра в условность, на мой взгляд, оказалась направленной против музыки1.

В то же время и «Водоворот» и особенно «Катя Кабанова» глубоко захватывают правдой характеров, меткостью и жизненностью вокальной декламации. Трагедия Катерины нашла совершен-

_________

1 Подобный же «поединок» художника с музыкальной природой оперы возникает и в спектакле «Бранденбуржцы». Художник Кветослав Бубеник временами закрывает сцену темными ширмами-заслонами, так что видны только ноги актеров, бегущих или танцующих. В публике, естественно, недоумение...

но особенное претворение в музыке Яначека — горячей, нервной, трепещущей. Не беда, что многое кажется здесь несозвучным нашим привычным представлениям о «Грозе» Островского, о ее бытовой атмосфере и «этнографическом» антураже. Решает главное: свежесть, искренность, драматическая страстность музыкального выражения. Нельзя не похвалить пражских певцов, превосходно владеющих техникой реалистического речитатива Яначека и Сухоня. Очень выразительна Ева Зикмундова в партии Катерины (как и ее партнерши Ева Глобилова — Варвара и Ярослава Прохазкова — Кабаниха). Та же Е. Зикмундова вместе с замечательным характерным актером Владимиром Еденаутиком буквально захватывают в ведущих партиях «Водоворота»: здесь достигнуты пленяющая верность интонации и редкая правдивость сценического поведения.

Не могу не вспомнить также о превосходном словацком певце Богуше Ганаке, играющем заглавную роль в опере «Кардильяк» Хиндемита (речь идет уже о спектакле, слышанном мною в Братиславе). И здесь зрелое певческое мастерство и острое ощущение современного оперного стиля соединились с властным и нервным темпераментом большого актера.

Из произведений новой музыки назову еще три одноактных балета, виденные мною на сцене пражского «Народного дивадла». Первые два были вполне умеренными по музыкальному стилю и достаточно традиционными по хореографическому решению: древневосточная легенда «Иштар», воплощенная в балете молодого Мартину (1922), полна импрессионистских и штраусианских реминисценций; народно-бытовые сцены на музыку «Моравской танцевальной фантазии» Клемента Славицкого (1951) радуют чарующей прелестью и национальной самобытностью крестьянских танцев. Но вот третий балет — «Совесть», — написанный совсем недавно тридцатидвухлетним Вильямом Буковым, отражает уже творческие тенденции самого последнего времени. Это символическая пантомима об ужасах Хиросимы и об угрызениях совести, терзающих американского летчика, убийцу десятков тысяч мирных японцев. На сцене эксцентрическая комбинация каких-то проводов, странно освещенных прямоугольников, мигающие световые сигналы, символизирующие современную технику. Люди в военной форме цвета хаки... Женщина в темном трико, олицетворяющая «атомную бомбу»; она сваливается откуда-то сверху и долго катится по полу. Затем появляется толпа страшных полумертвецов в рубищах, они скорбно вздымают к небу руки и судорожно корчатся в муках. Следует длинное па-де-де летчика-убийцы с еще одной женщиной в трико — символом «карающей совести». Так строится это хореографическое представление — в меру наивное, но и достаточно устрашающее, сопровождаемое электронной музыкой, заранее записанной на магнитофонную ленту. В ней достигнута причудливая смесь чисто шумовых ударных звучностей с отдельными точно фиксированными интонациями оркестровых инструментов и даже с привычными элементами маршевых и танцевальных жанров. Кое-где в этот пестрый поток звуков вплетаются нервные выкрики и какие-то механические бормотания человеческих голосов. Все это в сочетании с леденящими душу зрелищными эффектами, бесспорно, впечатляет, как могут впечатлять, например, специфически театральные шумы, имитирующие раскаты грома или вой пожарной сирены.

Можно утверждать, что Буковый в какой-то мере достиг своей цели: ему, несомненно, удалось вызвать у аудитории острое ощущение ужаса, страха, подавляющей безысходности. Заключительные звучания, напоминающие не то сигнал воздушной тревоги, не то безумный вопль истязаемого человека, бьют по нервам с точно рассчитанной силой. И после прослушивания «Совести» уходишь пришибленный, с каким-то подавленным чувством. Буковый, автор одаренный и мыслящий, бесспорно, был искренне увлечен идеей обличения ужасов войны и утверждения подлинной человечности. Но, увы, ультранатуралистическое музыкальное решение, как мне показалось, решительно обернулось против добрых намерений молодого композитора.

*

Писать обо всех сложных процессах, происходящих в новой чешской и словацкой музыке, я бы не взялся: мои впечатления в значительной мере случайны, основаны на достаточно беглом знакомстве с несколькими десятками грамзаписей, любезно предоставленных мне чешскими и словацкими друзьями. И если некоторые высказанные ниже соображения покажутся им слишком «скороспелыми», пусть меня простят...

Первое, что бросается в глаза: здесь пишут много, в самых различных жанрах и, что весьма поучительно для нас, умеют очень активно пропагандировать новые сочинения. Все наиболее значительное довольно быстро исполняется (на ежегодных зимних творческих смотрах, на «Пражской весне», по радио и в рядовых филармонических концертах), а также записывается на пластинки фирмой «Супрафон» и печатается но-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- «Служи, солдат!» 7

- Живая легенда 9

- Утверждение света 18

- «Это не должно повториться!» 24

- Песни партизанского края 26

- Два интервью 34

- «Сторонник Московской консерватории» 39

- М. Чайковский — В. Комаровой-Стасовой 41

- Москва, 1941… 43

- По страницам дневника 46

- Радости и огорчения Саратовского оперного 51

- Одесские очерки 56

- Как ротный простой запевала 68

- В концертных залах 73

- Из автобиографии 86

- С чистой совестью 93

- Партизанка 95

- Советы мастера 99

- Педагогика — призвание? 107

- 25 дней в США 109

- «Военный реквием» Бриттена 115

- Народный художник 124

- Героизм и поэзия будней 131

- Солистка филармонии 134

- Будни музыкальной Праги 136

- «Катерина Измайлова» 142

- К истории «Моцартеума» 145

- Вена, май — июнь 145

- Русская Лиза 146

- Память сердца 147

- На боевых кораблях 149

- Слово фронтового журналиста 151

- Артисты-бойцы 152

- Во имя победы 155

- В борьбе за жизнь 158

- О тех, кто не вернулся 160

- Хроника 162