ных будней?» Третий «малый цикл» еще острее, активнее по своей идейной направленности. Он начинается хором «Recordare» — мольбой о спасении, обращенной к Христу. У Моцарта этот текст истолкован как возвышенно строгая молитва; у Верди он становится лирическим дуэтом с роскошно певучей оперной мелодией. У Бриттена музыка «Recordare» приниженно жалостливая, точно унылый причет нищих слепцов. Своеобразный звуковой колорит этого хора создает картину крайней бесприютности: будто видишь только простертые руки и серые каменные стены. В следующем, мужском хоре «Confutatis» — ужас при мысли об «адском пламени», мольбы и стоны отчаяния. Эти набегающие волнами стоны — один из сильнейших моментов в изображении народного горя, напоминающий Мусоргского:

Пример

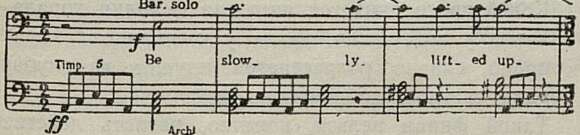

Очередное вторжение стихов Оуэна воспринимается и как контраст и как прямой вывод из предшествующего: угнетенность, народное горе рождают призыв к возмездию. Музыка значительно усиливает смысл этих слов, она наполнена гражданской страстностью и мужественной решимостью:

Эпизод «Lacrimosa» (сопрано и хор) с его особенным сочетанием сердечности и строгости, с его необычайной мелодической выразительностью допускает сравнение разве лишь с аналогичной частью «Реквиема» Моцарта. Но это сравнение подчеркивает и вкус современного композитора: Бриттен по-новому преодолевает инерцию мелодического движения, создавая в классически мерной и строгой кантилене остро воспринимаемые «узлы напряжения»:

Пример

Выразительный результат такого строения мелодии — пламенное, предельно собранное чувство, сердечность, по-новому мобилизующая себя против чувствительности.

Строки из Оуэна, включенные в «Lacrimosa» (речитатив тенора), говорят о только что убитом: «Перенесите его на солнце, — молит взволнованный голос, — только старое, доброе солнце знает, можно ли его разбудить теперь... Разве так трудно пошевелить конечностями, ведь они еще теплые, пронизаны нервами! Разве для этого создано было наше тело?..» Здесь снова перенесение акцента с общего на конкретное, злободневное и в своей человеческой конкретности более действенное.

В «Offertorium» сопоставлены три плана. Вначале хор мальчиков: молитва о спасении «усопших праведников от мук адовых». Написанный в характере старинной псалмодии, трогательный в своей ритуальной серьезности, окрашенной нежной доверчивостью детских голосов, этот вступительный хор создает образ «чистейшей» человечности. Второй план, прелюдия и фуга (смешанный хор), — музыка деятельного движения, связанная с оптимистическим мотивом латинского текста. Упоминание о библейском Аврааме и его потомках, которым бог обещал процветание, послужило поводом для введения стихов Оуэна «Притча о стариках и молодых» — иронической версии библейской легенды об Аврааме и Исааке. Так появляется третий план (средний эпизод фуги, дуэт баритона и тенора).

По библии, бог, приказав Аврааму положить на жертвенный костер любимого сына, лишь испытывал его верность. Убедившись в послушании человека («ибо боишься ты бога и не пожалел сына твоего единственного для Меня»), всевышний пре-

дотвращает убийство. По Оуэну, старик, занеся нож над жертвой, уже не захотел слушать посланца неба, «и убил сына», и погубил затем «половину его потомков в Европе». Обличительный смысл этой версии очевиден: искушение злом даже «во имя божие» не рождает ничего, кроме зла; «реальный» Авраам, в отличие от библейского, предок и родоначальник всех тех, кто «во им я» стал слепым орудием человеконенавистничества, разрушения, массовых убийств1.

В «Sanctus» с исключительной резкостью сопоставлены пафос истовой веры и тяжкие, горестные раздумья. Вступление почти с театральной конкретностью рисует нарастающий в толпе энтузиазм «прославления» (речевая декламация на фоне сплошного звона ударных инструментов, создающая необычайно эффектное, даже несколько устрашающее крешендо). Основная тема хора «Hosanna» — тяжеловесное, грубо торжественное славословие. В среднем эпизоде с солирующим сопрано возникает как бы «личный аспект» той же фанатической веры. Но вот отзвучала «Hosanna», и голос человека, уже познавшего «молнии» и «дымные колесницы» войны, задумчиво вопрошает: «Сможет ли Он вдохнуть жизнь в эти тела? Уничтожит ли смерть? Осушит ли все слезы?» Великой печалью проникнуты ответы «седого времени» и «земли», чье сердце «сжимается от боли»...

В «Agnus Dei» Бриттен решительно нарушает сложившуюся традицию. Не отрешенность возвышенной молитвы, не лучезарный свет, сияющий вокруг главы «агнеца божьего» (вспомним музыку «Agnus» у Моцарта или Верди), но прежде всего горечь, терпкая, разъедающая горечь — вот основное настроение «Agnus» у Бриттена. Ибо в стихотворении Оуэна, которое в данном случае является основой всей части (соло тенора), говорится о том, что «в этой войне и Он был искалечен».

В начале шестой части композитор ведет нас в самые мрачные теснины горя и отчаяния. На фоне глухих ударов в ритме марша медлительно разворачивается хоровая фуга «Libera me de morte aeternam» («Избавь меня от вечных мук»), точно наползающая на небо свинцовая туча. В процессе развития, огромного н по масштабу и по динамической силе, все более настойчиво дает о себе знать образ стихийного разрушения2. В кульминационных разделах этого хора яростная, трагически бушующая музыка создает картину массового бедствия.

Но в известном смысле еще более высокой кульминацией является дуэт тенора и баритона на стихи Оуэна «Странная встреча». Поэт-солдат видит себя после боя в темном туннеле. Здесь раненые или уже скованные смертью. Один из мертвых вскакивает и пристально глядит на поэта. «Я враг, убитый тобою, мой друг, — говорит он. — Я узнал тебя во тьме. Вчера ты так же хмурил брови, смотрел как бы сквозь меня, когда убивал. Я парировал, но руки мои были медлительны и холодны. Теперь уснем...» Эта поистине «странная» и потрясающая по трагизму сцена написана в характере проникновенно интимного разговора друзей — неспешного, бережно внимательного к каждому слову, к каждому оттенку чувства. Будничная простота соединена здесь с крайней напряженностью ситуации. И есть в этом слиянии нечто очень значительное, современное, возвышающее данную сцену над театрально-эффектным хором «Libera mе».

«Теперь уснем» — из этих последних слов дуэта выведен образ финального эпизода (впрочем, он гораздо шире по смыслу). Тенор и баритон запевают ласковую колыбельную:

Привет

К ней присоединяется широкая мелодия хорала — сначала у мальчиков, затем у смешанного хора и сопрано, словно разрастается идущее из глубины сердца светлое, доброе чувство.

Такой финал нельзя, конечно, назвать действенным в обычном понимании этого слова. Быть может, «суровому Данту», который с жестокой прямотой заставил нас почувствовать ад современной

_________

1 Интересно продолжение этого эпизода (переход к репризе фуги), где соединены отмеченные выше первый и второй планы: хор мальчиков кротко возносит хвалы богу в то время, как солисты повторяют последние слова иронической притчи: «и [убил] половину его потомков в Европе, одного за другим». Контраст, и смысловой и музыкальный, подчеркивает наивную утопичность «чистой веры». Этот скептический мотив выражен и в следующей далее хоровой репризе фуги: первоначальный образ, связанный со словами о процветании «семени Авраамова», звучит теперь призрачно и постепенно как бы улетучивается.

2 В оркестровой партии развивается резкая, внетональная тема из первой части «Реквиема» (см. нотный пример 2).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- «Служи, солдат!» 7

- Живая легенда 9

- Утверждение света 18

- «Это не должно повториться!» 24

- Песни партизанского края 26

- Два интервью 34

- «Сторонник Московской консерватории» 39

- М. Чайковский — В. Комаровой-Стасовой 41

- Москва, 1941… 43

- По страницам дневника 46

- Радости и огорчения Саратовского оперного 51

- Одесские очерки 56

- Как ротный простой запевала 68

- В концертных залах 73

- Из автобиографии 86

- С чистой совестью 93

- Партизанка 95

- Советы мастера 99

- Педагогика — призвание? 107

- 25 дней в США 109

- «Военный реквием» Бриттена 115

- Народный художник 124

- Героизм и поэзия будней 131

- Солистка филармонии 134

- Будни музыкальной Праги 136

- «Катерина Измайлова» 142

- К истории «Моцартеума» 145

- Вена, май — июнь 145

- Русская Лиза 146

- Память сердца 147

- На боевых кораблях 149

- Слово фронтового журналиста 151

- Артисты-бойцы 152

- Во имя победы 155

- В борьбе за жизнь 158

- О тех, кто не вернулся 160

- Хроника 162