За годы народной власти отряд венгерских музыкантов-педагогов пополнился целой плеядой молодых, талантливых деятелей. Из «старой гвардии» хочется отметить скрипача и общественного деятеля Фридеша Шандора, составительницу фортепианной школы Эрну Цёвек, а из молодых — талантливого композитора, автора трехтомной методики сольфеджио Эржебет Сёни, преподавателя гимназии и руководителя молодежного камерного хора Марию Катанич. Работоспособность и энтузиазм, постоянные творческие поиски новых путей и методов работы — вот что характерно для венгерской музыкально-педагогической школы.

Неоценимую помощь оказывает ей печать. Кроме специального музыковедческого журнала «Венгерская музыка», научно-популярного «Музыка» и популярного «Кино, театр, музыка», в Венгрии выходят регулярно три (!) музыкально-педагогических журнала: «Parlando» — ежемесячник профессионального союза венгерских музыкантов, освещающий главным образом вопросы профессионального образования; «Преподавание пения и музыки» — издание Министерства просвещения, занимающееся методикой преподавания в общеобразовательных школах (шесть номеров в год); «Юный друг музыки» — журнал Государственной филармонии для детей и юношества (четыре номера в год).

В 1947 году в заметке «Столетний план» Кодай писал: «Мы не умеем предсказывать будущее. Но если принцип профессионализации обучения претворится в жизнь, то можно надеяться, что к 200С году каждый подросток, окончивший общеобразовательную школу, будет свободно читать ноты. Достижение небольшое. Но оно явится лишь внешним признаком того, что к тому времени разовьется и с полным правом будет называться венгерской музыкальной культурой».

Есть основание полагать, что в социалистической Венгрии «столетний план» Кодая будет осуществлен значительно раньше названного им срока.

В. Живов

ПО СИСТЕМЕ КОДАЯ

В сентябрьском номере журнала «Советская музыка» за 1964 год я прочел интересную статью И. Нестьева «Будапешт — город Бартока». Автор, в частности, пишет, что «более семидесяти процентов венгров...музыкально грамотно еще со школьной скамьи!..»

Каждая страна по-своему решает вопрос эстетического воспитания детей. В Венгрии во всех классах общеобразовательной школы два урока в неделю отданы пению; тут же изучаются также теория и история музыки, история изобразительного искусства.

В Венгрии около ста школ с музыкальным уклоном или, как их здесь называют, общеобразовательных музыкально-певческих школ. Принимают туда детей с шести лет. В первых четырех классах проводятся ежедневно один урок пения, с пятого по восьмой — четыре урока в неделю. Из двух уроков физкультуры в неделю в этих школах оставлен один, а второй заменен уроком венгерского народного танца.

В гимназии с музыкальным уклоном срок обучения четыре года1.

В первом классе гимназии дается четыре урока пения в неделю, во втором — три, в третьем и четвертом — два.

Занятия повсеместно проводятся по единой методике, разработанной Золтаном Кодаем и его учениками. Многие годы он выступал на страницах газет и журналов, призывая бороться за повышение общей музыкальной культуры народа. В 1948 году венгерская школа получила новую, более доступную систему чтения нотного текста, которая получила название «Относительной сольмизации Золтана Кодая»2. Эта система — результат глубокого изучения композитором венгерской крестьянской песни. Кодай доказал, что в ее основе лежат пентатоника и диатонические лады. Замечательный педагог стремился к созданию простой, доступной широким народным массам системы, основанной на народной песне. Так он претворил в жизнь свою давнюю мечту о музыкальной грамотности народа.

_________

1 В гимназию поступают окончившие неполную среднюю восьмилетнюю школу. В последней имеются низшее и высшее отделения: первое (I–IV классы) и второе (V–VIII ступени).

2 Сольмизация — средневековая система слогового обозначения звуков в зависимости от их интервального соотношения. В наше время этот термин обозначает сольфеджирование с названием нот.

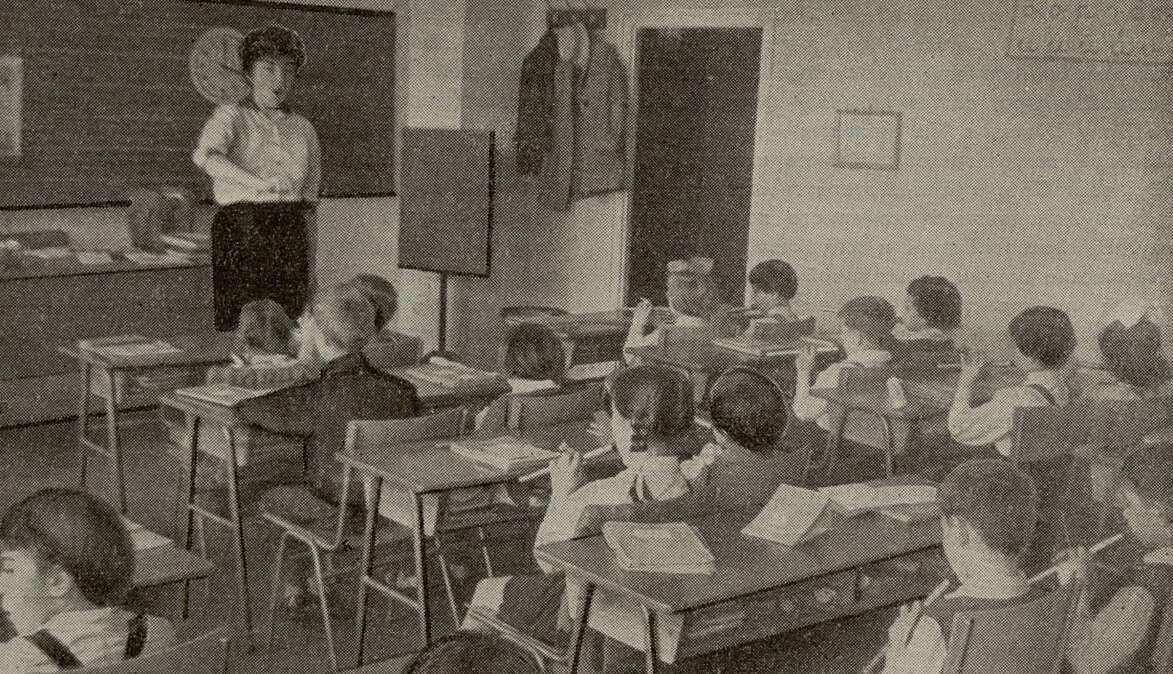

Урок пения в первом классе

История знает множество систем, преследующих цель упрощения нотной грамоты. Их авторы пытались привести обилие тональностей и ладов к какому-то общему знаменателю. Так, француз Шеве заменил нашу нотопись цифрами: до — 1, ре — 2, ми — 3, фа — 4, соль — 5, ля — 6, си — 7; англичанин Кервен — буквами: до — D, ре — R, ми — М, фа — F, соль — S, ля — L. Цифра 1 и буква L означали первую ступень любого мажора, а не только до мажора, то есть все мелодии были транспонированы в до мажор.

Относительные системы издавна были очень популярны в России. В семидесятых годах прошлого века вышли в свет и приобрели большое распространение «Руководство к хоровому пению по цифирной методе Шеве» К. Альбрехта и «Метода Галена, приспособленная к хоровому преподаванию» Васса. «Цифирную методу» Шеве поддерживали В. Одоевский и Г. Ларош1. Так, Ларош рекомендовал педагогам «возвратиться к системе сольмизации, при которой названия до, ре, ми и т. д. даются ступеням совершенно независимо от их высоты, руководствуясь только соотношениями их между собой... На этой методе основана, например, система, известная под именем Шеве и Галена».

Обучающиеся по ним могли свободно читать диатонические мелодии, однако сами системы ограниченны. Их ограниченность заключалась прежде всего в полном отказе от преимуществ, которые дает нотный стан. Мелодии, записанные по этим системам, теряют свою выпуклость, наглядность, графический рисунок, помогающий зрительно-слуховому восприятию написанного.

Система Кодая имеет много общего с системами Шеве и Кервена, однако выгодно отличается от них наличием обычной нотной записи. Ее неправильно было бы назвать только относительной. Если Шеве и Кервен обходили абсолютное название звука, то Кодай каждый звук классифицирует двояко, давая ему относительное, слоговое название (dö, re, mi, fa, szo) и абсолютное, в буквенном обозначении (с, d, е, f, g, a, h). Относительное сольмизационное название имеют не только основные ступени лада, но и альтерированные ступени. При повышении на полтона вместо основной гласной ставится буква i, а при понижении — а. Таким образом: dö# = di, re# = ri, fa# = fi, szo# = szi; re♭ = ra, mi♭ = ma и т. д.

_________

1 Г. Ларош. О хоровом пении в школе. «Современная летопись», 1871, №№ 25 и 27.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- «Слушайте Ленина!» 7

- Патетическая симфония 9

- Из архивов Н. К. Крупской 20

- Победа Стеньки Разина 24

- Поэтичные страницы 28

- Грузинские впечатления 32

- Опера сегодня 37

- В прениях выступили 46

- Размышления после премьеры 55

- Встречи и размышления 58

- Широта устремлений 63

- Из воспоминаний 67

- Чудесный дар 69

- Ефрему Цимбалисту — 75! 71

- Первая виолончель Франции 73

- В концертных залах 76

- Спустя полвека 86

- В поисках нового языка 92

- Реплика В. Брянцевой 95

- Без единого руководства 97

- Письмо из Тувы 99

- Мировоззрение и эстетика 101

- Воспитание музыкой 114

- По системе Кодая 117

- Софийские встречи 126

- На музыкальной орбите 135

- Труд большого ученого 142

- «Близнецы» 145

- Нотография 149

- Новые грамзаписи 150

- Хроника 151