невесте». Мне было двадцать два года, это была моя первая роль, и Любаша казалась мне непостижимой. А Иван Васильевич, как опытный руководитель, сразу понял мою растерянность и успокоил меня. Начали мы со второго акта. Тут-то он и научил меня слушать паузы, которые так изумительны у Римского-Корсакова в той сцене, где Любаша крадется к дому Собакина. Но угодить Ершову было безумно трудно: Иван Васильевич мог сразу же после похвалы: «красавица» — заявить раздраженно: «ничего не выйдет», а прошло между его репликами всего-то минут пять. За две недели я так похудела от волнения и напряжения, что меня никто не узнавал.

Да, по правде говоря, и я себя не узнавала. Ершов раскрыл во мне все тайники души; я всегда стеснялась своих откровенных излияний, он же все вытащил наружу, а потом умело ввел в рамки сцены. Единственное, что он оставил мне от меня прежней — привычку размахивать руками (у него самого руки здорово действовали), а другие режиссеры меня за это ругали. Ершов умел одним жестом раскрыть главное в образе. Когда я уже пела в театре, он пришел на «Гибель богов» Вагнера (я была одной из валькирий — Вальтраутой). Иван Васильевич взял у меня копье и щит и показал только одну позу — это сразу изменило всю роль, все пошло по-иному, и при выходе на сцену меня встретили громом аплодисментов.

В январе 1928 года я дебютировала на сцене ГАТОБа в «Аиде» и за полгода спела шесть партий: Амнерис, Марфу в «Хованщине», Полину, Кавалера роз в опере Р. Штрауса и пажа Урбана в «Гугенотах». А летом вместе с оперной студией консерватории — с режиссером Э. Капланом и дирижером С. Ельциным — поехала на гастроли в Зальцбург.

В Зальцбурге собрались любители музыки чуть ли не со всего света, была масса народу. Выступления проходили в очаровательном зале «Моцартеум» — настоящая бонбоньерка, весь в медальонах, с портретами композиторов. С нами очень много возился Борис Владимирович Асафьев, его отношение к молодежи было исключительным, он не жалел сил, по ночам проверял наши выступления. Эти ночные бдения особенно запомнились своими задушевными разговорами. Оркестр был местный, и Ельцин, который владел несколькими языками, острил по-немецки, в оркестре на репетициях все время слышались взрывы хохота.

В первом отделении я пела Кащеевну. В антракте открывается дверь и входят два американца, спрашивают, где госпожа Преображенская. Оказывается, в Америке в это время шел цикл опер Римского-Корсакова, а исполнительницы партии Кащеевны не было... В третьем отделении я спела еще вещей пять: гадание Марфы из «Хованщины», «Полководца» Мусоргского и романсы. А вернувшись в Ленинград, снова стала выступать на сцене Академического театра оперы и балета...

Б. Фрейдков

ЧУДЕСНЫЙ ДАР

Ярким светом самобытного артистического дарования и огромного певческого таланта озарено имя Софьи Петровны Преображенской. Уже более тридцати пяти лет эта замечательная ленинградская певица доставляет слушателям радость и эстетическое наслаждение своим голосом, необыкновенным по красоте тембра, силе и эмоциональной глубине.

...У отца, окончившего Петербургскую консерваторию, пятилетняя девочка начала учиться игре на рояле, а мать, певшая в знаменитом хоре Архангельского, посеяла в ее душе глубокую любовь к музыке.

Вспоминаю, как в конце 1923 года (через год после моего поступления) в Петроградскую консерваторию пришла веселая и подвижная девушка, про которую сразу стали говорить, что она обладает феноменальным голосом. Это и была Софья Преображенская, студентка класса Н. Зайцевой. Успешно протекавшая учеба способствовала отличному вокальному развитию: через два года она уже занималась в оперном классе И. Ершова, а затем стала выступать в спектаклях Оперной студии консерватории.

Много лет прошло с тех пор, но в памяти отчетливо сохранились впечатления от работы Ершова с Преображенской над партией Любаши в опере «Царская невеста». Ершов был великим артистом и вдохновенным педагогом. Его раскрытие характера Любаши, логики ее поступков, показ мизансцен сами по себе превращались в интереснейшее и увлекательнейшее зрелище. Разбудив сценический дар Преображенской, Ершов привил ей ценнейшие качества артистического профессионализма, одновременно выявив в нем сугубо индивидуальные особенности певицы.

Ее яркий талант, общительный и непосредственный нрав сразу же располагали к себе окружающих. И если перед первым выходом Преображенской — Любаши на сцену Оперной студии А. Глазунов по-отечески мягко просил «Сонюшу» не волноваться и погрел в своих ладонях ее холодные, как она говорила, «дрожащие от ужаса пальцы», то уже в следующем, 1928 году, жизнерадостный и смешливый В. Дранишников, во фраке, со сверкающим пластроном, зайдя за кулисы к Преображенской, дебютировавшей в бывшем Мариинском театре, сказал, снимая кончиком дирижерской палочки пушинку со лба Амнерис: «Ну что ж! Рискнем?» И, поцеловав ей руку, пошел начинать спектакль.

Вопрос Дранишникова был не случайным. Как это иногда бывает в оперных театрах, оркестровой репетиции не было. Подготовка дебютантки ограничилась сдачей партии дирижеру под рояль...

Здесь нет возможности перечислить все сорок шесть партий, исполненных Преображенской. Скажем лишь, что разные по средствам выражения, они были одинаковыми по силе и глубине раскрытия образа.

Характернейшей чертой ее творчества является поразительная способность проникновения в глубины человеческого характера. Это свойство, унаследованное от великих представителей русского музыкального театра и блистательно воплощенное в искусстве Шаляпина, отличает и многих советских мастеров.

И последнее, то, что сегодня, пожалуй, самое важное. В оперном репертуаре Преображенской есть партии, в исполнении которых ощущается ее глубокое понимание социального пафоса современности. Это Евфросинья из оперы «Семья Тараса» Д. Кабалевского и Груня из оперы О. Чишко «Броненосец «Потемкин».

Выдающийся деятель музыкального театра Пазовский в книге «Дирижер и певец» пишет о выступлении Преображенской в опере Чишко: «...Слова и музыка непритязательной лирической колыбельной как будто стали лишь внешней оболочкой для выражения иных, более глубоких, чувств, наполнились в исполнении артистки огромным психологическим содержанием. Она словно пела одно, а думала о другом (разрядка автора. — Б. Ф.), и это «другое» превратило простую колыбельную песню в выразительный монолог русской женщины-матери, женщины-революционерки, предчувствующей тяжесть борьбы, горечь утрат, но готовой в любую минуту стать рядом с мужем на путь самых суровых испытаний». Далее, говоря об интонации как основе пения и справедливо утверждая, что каждому одаренному певцу присуща способность по-своему «интонировать» музыкальный текст, обогащая его этим, Пазовский утверждает, что «...сильнейшая творческая индивидуальность и умный труд выдающейся артистки «открыли» в образе Груни то, что почти ускользнуло от внимания дирижера и режиссера, и это открытие было столь же неожиданным, сколько и глубоко ценным»1.

Эти слова мудрого музыканта и наставника, давшего путевку в искусство не одному поколению оперных артистов, являются выразительнейшей характеристикой артистического дарования Преображенской. Мне думается, в них отражено

_________

1 А. Пазовский. Дирижер и певец. М., Музгиз, 1959, стр. 25–26.

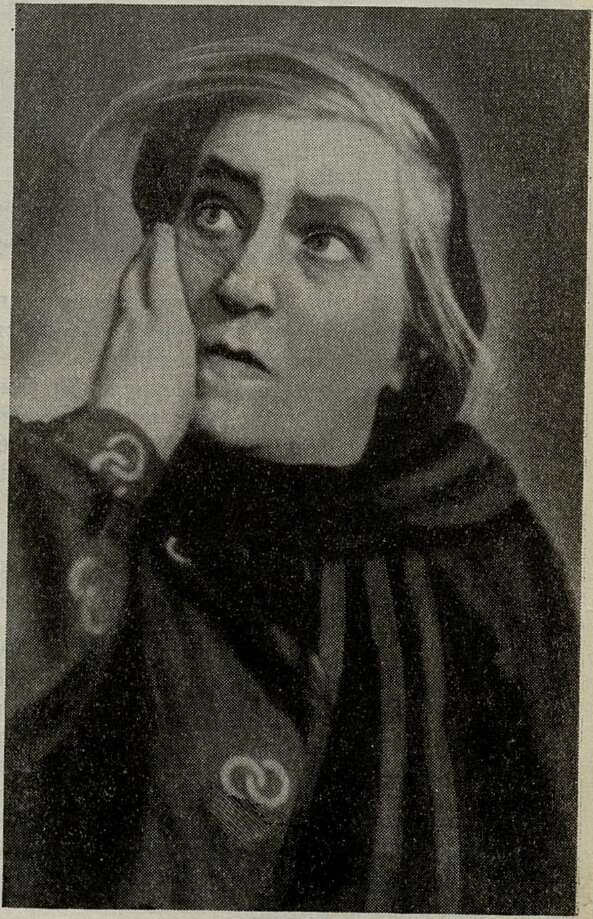

С. Преображенская — Евфросинья.

«Семья Тараса» Д. Кабалевского

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- «Слушайте Ленина!» 7

- Патетическая симфония 9

- Из архивов Н. К. Крупской 20

- Победа Стеньки Разина 24

- Поэтичные страницы 28

- Грузинские впечатления 32

- Опера сегодня 37

- В прениях выступили 46

- Размышления после премьеры 55

- Встречи и размышления 58

- Широта устремлений 63

- Из воспоминаний 67

- Чудесный дар 69

- Ефрему Цимбалисту — 75! 71

- Первая виолончель Франции 73

- В концертных залах 76

- Спустя полвека 86

- В поисках нового языка 92

- Реплика В. Брянцевой 95

- Без единого руководства 97

- Письмо из Тувы 99

- Мировоззрение и эстетика 101

- Воспитание музыкой 114

- По системе Кодая 117

- Софийские встречи 126

- На музыкальной орбите 135

- Труд большого ученого 142

- «Близнецы» 145

- Нотография 149

- Новые грамзаписи 150

- Хроника 151