если опирается только на последние (позднейшие) исторические слои, и, конечно, примитивно, если не идет дальше начальных. Только прочная связь слоев — она же «связь времен», концентрирующая весь опыт человека и человечества и к этому целостному опыту апеллирующая, может обеспечить то глубокое, неотразимое и всеохватное воздействие, которое оказывают подлинно художественные образы». Думается, что это очень важное и емкое по своему содержанию положение, способно значительно укрепить и фундамент эстетики оперы, помочь конкретному ее анализу в историко-стилевых параллелях и отличиях. Этот принцип автор определяет как «принцип множественного и концентрированного воздействия». Представляет интерес и второй принцип «совмещения функций», — когда «важные художественные средства, ответственные композиционные "решения" обычно служат достижению не какого-либо одного эффекта, а одновременно нескольких». И принцип многосоставности и принцип совмещения функций, выдвигаемые Л. Мазелем, могут сослужить хорошую службу, если бы, в частности, на основе их на предстоящем пленуме были сделаны сообщения с анализом ряда лучших наших опер.

Может быть, не лишним будет пожелание: вместо всеобъемлющего доклада на пленуме (такие доклады редко удаются), который мог бы быть заменен кратким вступительным словом, выслушать авторов опер, критиков, дирижеров, режиссеров оперных театров, исполнителей, авторов либретто, писателей, директоров театров, работников министерств и, конечно, слушателей. Творческие работники выступили бы с рассказом о своем опыте, замыслах, с критикой и предложениями. Хорошо, если бы участники пленума заранее ознакомились с лучшими постановками оперных театров страны.

Дискуссия об оперном творчестве развернется, видимо, в самых разнообразных направлениях, но уже сейчас можно предполагать (об этом говорят выступления композиторов К. Молчанова, В. Мурадели, режиссера С. Штейна и других), что организационные вопросы займут большое место в работе пленума. И это естественно. Музыкальные театры в долгу перед слушателями и авторами опер. Достаточно вспомнить многие справедливые претензии: Почему так ограничен еще оперный репертуар? Многие классические русские оперы («Китеж», «Орестея», «Золотой петушок», «Сорочинская ярмарка», «Чародейка») идут очень редко или вовсе не представлены в репертуаре многих театров. Сужен до предела репертуар современных опер зарубежных авторов — Бриттена, Яначека, Орфа, Стравинского, Гершвина. Почему, едва увидев свет, сошли со сцены «Джалиль», «Емельян Пугачев», «Не только любовь», «Ромео, Джульетта и тьма»? Почему нет новых ярких постановок опер Мусоргского, традиции которого так продуктивны для нашей оперы? Советская опера может активно развиваться лишь в условиях обширного и разнообразного репертуара, а слушатель крайне заинтересован в широком показе оперного творчества в лучших его

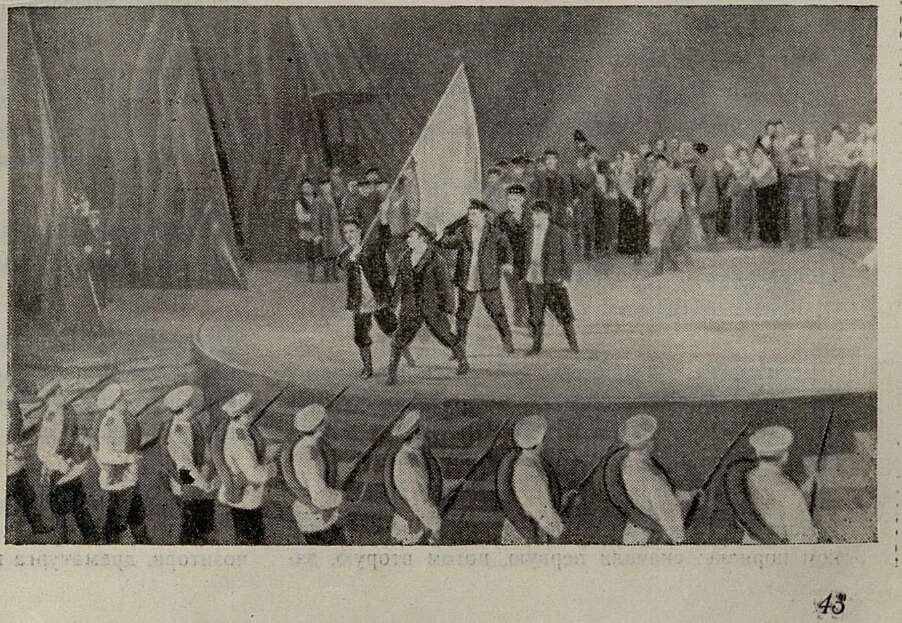

«Мать» Т. Хренникова

Большой театр СССР

образцах. Не слишком ли много у нас «обычных» реставрационных постановок и не слишком ли мало смелых попыток прочтения оперных партитур (таких, как у Б. Покровского в «Джалиле», у Г. Ансимова в «Повести о настоящем человеке»)? Отчего так вяло развивается наше дирижерское оперное искусство? Не мало ли изучается у нас богатейший опыт одного из лучших оперных театров мира, опыт Берлинской комической оперы и ее руководителя Вальтера Фельзенштейна? Терпима ли далее та незаинтересованность в оперном искусстве, которую проявляет Союз писателей?

Много огорчительных «почему» остается без ответа. Видимо, организационные вопросы действительно являются важнейшими звеньями в сложной проблеме роста нашего оперного искусства. Нельзя рассчитывать, что все образуется само собой. Множество решений, рекомендаций, выдвинутых общественностью и министерствами культуры, остаются еще на бумаге, а дело с решением многих организационных проблем оперного театра, как говаривал Мусоргский, «все там же».

Что нового принесет в развитие музыкальносценического искусства предстоящий пленум?

*

50 реплик композитора

Г. Эрнесакс

Кто хочет — тот ищет!

Кто ищет — тот находит!

Кто находит — пусть ставит!

*

Смелый риск — половина победы.

*

Если театр по-настоящему заинтересован в создании новой оперы, он сегодня же для этого найдет и авторов и средства.

*

Когда театр очень хочет получить новую оперу (и он ее бесспорно получит), возникает «опасность» — ее надо будет ставить...

*

Организовать, заказать, поставить у себя новую оперу — дело чести для каждого театра, но — что правда, то правда — дело это весьма хлопотливое и требующее не только терпения, но и энтузиазма.

*

Если театр в то время, как автор стучится в его двери, будет занимать лишь выжидательную позицию, дело так и кончится ожиданием для всех, в том числе и зрителей.

*

Композиторы, разумеется, пишут оперы в таком порядке: сначала первую, потом вторую, затем третью и т. д. Кто может с уверенностью сказать, что первая опера — самая удачная? Однако ко второй обычно приступают только после постановки первой. Как тут быть?

*

Не бояться повторных постановок! Почему не возобновлять как уже апробированные оперы, так и такие, что прошли со средним успехом. Последние, конечно, после новой авторской редакции.

Даже композиторы с мировым именем не считали зазорным исправлять свои произведения, заново шлифовать их. Не стоит ли возродить эту традицию в нашей практике?

*

Немало ныне знаменитых произведений проваливались на первых постановках (малообнадеживающее утешение!).

*

Анализ судеб опер прошлого и настоящего мог бы послужить интересной темой для научного исследования. Уверяю вас, выводы были бы весьма поучительны!

*

Многие оперы живут лишь в официальных сводках, хотя могли бы жить и на оперных сценах.

*

Директора оперных театров, художественные руководители, дирижеры, постановщики, подойдите ближе к колыбели новой оперы: может быть, «ребенок» вам понравится?

*

За успехом сегодняшней премьеры оперы стоят годы напряженных творческих поисков композитора, драматурга и театра.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Ответственность перед будущим 5

- Оптимистическая педагогика 10

- Упущенные возможности 19

- Школа играющая, школа поющая 21

- Встреча за круглым столом 23

- Москва. Праздник песни 27

- Художник мужественный, светлый… 28

- На пороге музыкального театра 36

- К дискуссии об опере 41

- 50 реплик композитора 46

- Рассказывает Хари Янош 49

- Режиссер? Дирижер? 55

- Эстетика Ф. Э. Баха 61

- Мстислав Ростропович 68

- Уроки мастерства 74

- Обновить курс истории пианизма 77

- Начало пути 80

- Великий гитарист 83

- Моя парабола 88

- Письма из городов. Из Донецка 93

- Письма из городов. Из Орджоникидзе 94

- Письма из городов. Из Горького 94

- Программы вокальных вечеров 95

- Малеровский цикл 96

- Зарубежные пианисты. Микеланджели 97

- Зарубежные пианисты. Сесиль Уссе 98

- Зарубежные пианисты. Юджин Лист 99

- За фильм композитора! 100

- Режиссер и композитор 103

- Религия и музыка современного Запада 109

- Слово румынским музыкантам 119

- Слово румынским музыкантам 120

- Слово румынским музыкантам 120

- Слово румынским музыкантам 120

- Слово румынским музыкантам 121

- Джордже Энеску — певец Румынии 122

- Демократический жанр 128

- Хроника музыкальной жизни Румынии 131

- «Ива» 133

- На гостеприимной земле Румынии 137

- На гостеприимной земле Румынии 141

- Чрезвычайное положение в 1-Б 143

- ...Даешь духовный детский рост! 146

- Говорит Д. Кабалевский 147

- В мире детворы 148

- К 50-летию Октября 149

- «Каджана» 150

- Детям — от Юло Винтера 150

- В Ташкенте 151

- На сюжет Джанни Родари 152

- Когда поют школьники... 156

- [Авторский концерт композитора Нины Макаровой] 157

- Памяти А. И. Шавердяна 158

- Премьеры 158

- Народная певческая... 159

- Письмо в редакцию 159

- Здесь звучит музыка... 160

- Беспризорные рояли 161

- Честные голоса Японии 162

- Имени Андреева 162

- С двадцатилетием! 163

- Старейший, но вечно юный 163

- Памяти ушедших. Ф. Н. Надененко 164

- Памяти ушедших. В. И. Садовников 164