Растет талантливая смена

Большой зал Московской консерватории выглядел в этот вечер необычно: повсюду светились счастливые ребячьи лица, пылали пионерские галстуки. Это «отчитывались» свыше 300 юных музыкантов — учащихся детской музыкальной школы им. С. Прокофьева.

М. Солодовник

(кл. О. Зиминой)

Школа им. Прокофьева — одна из ведущих в столице, с необычайно широким профилем: в концерте звучали инструменты от органа до... балалайки и ксилофона, выступали симфонический и духовой оркестры, ансамбли скрипачей и трубачей, два хора. Но не в количестве дело, хотя такое внушительное число придирчиво отобранных участников концерта может только порадовать. Очень высок их исполнительский уровень.

Интересно показали себя хоры под руководством Л. Тихеевой. 5–8-летние малыши пели чисто, музыкально, увлеченно.

Успеху выступлений помог умелый выбор репертуара: почти все произведения не превышали интеллектуальных и технических возможностей юных артистов. Оттого так обаятельно прозвучал фрагмент «Петя и Птичка» из музыкальной сказки Прокофьева «Петя и Волк» (ученики III класса М. Солодовник и А. Панков, класс О. Зиминой), свободно и темпераментно — дуэт ксилофонистов И. Новака и И. Цитрина (класс В. Штеймана). Неплохо справилась со своей задачей и юная органистка А. Симбург (класс Т. Соннинской).

Фото

Ю. Крыленков

(кл. И. Остроухова)

Но вот выступления пианистов-старшеклассников насторожили заметной тенденцией педагогов чрезмерно усложнять программы. Играли, бесспорно, одаренные ребята (особенно Володя Поколенко, обладающий блестящим техническим аппаратом и мягким, красивым звуком). Однако Скерцо Шопена, а тем более Вторая соната Прокофьева и Первый концерт Рахманинова были им явно не по силам. Если они и преодолевали технические трудности серьезных классических сочинений, то их художественных глубин все же постичь не смогли. Зачем же искусственно форсировать развитие детей? Пользы их эстетическому воспитанию это не принесет.

О. Сосновская

*

Наша библиотека

Старинное, окруженное деревьями здание на углу улицы Чайковского и проспекта Революции. Очень небольшое по размерам и скромное по оформлению, оно хорошо известно воронежцам. Здесь помещается городская музыкальная библиотека. Открылась она в 1959 году и успела уже заслужить большую популярность. Ежегодно ее посещают около 5000 человек.

В фондах библиотеки (а они активно пополняются) — 50 000 названий нот и книг. Посетители могут и послушать музыку: в их распоряжении тысячи пластинок. Работники библиотеки не ограничиваются выдачей музыкальной литературы. Поддерживая тесный контакт с учреждениями и предприятиями города, они устраивают у себя лекции, концерты, дискуссионные вечера. Часто звучат здесь произведения мастеров-классиков, современных советских и зарубежных композиторов.

Б. Миртов

Воронеж

Музей русского балета

На пятом этаже Ленинградского балетного училища им. А. Вагановой, рядом с танцевальными залами-классами, в которых занимались Анна Павлова и Вацлав Нижинский, Марина Семенова и Алексей Ермолаев, Галина Уланова и Константин Сергеев, Наталия Дудинская и Вахтанг Чабукиани, расположился школьный музей. Небольшой, но очень уютный кабинет истории балега и две длинные галереи — вот и все его «владения». Стены галереи увешаны экспонатами в строгом хронологическом порядке.

Внимательно разглядываю старинную цветную литографию: в длиннополом камзоле, в лакированных туфлях с бантами и нарядными пряжками скользит по паркету в чопорном менуэте учитель танцев. Быть может, это и есть тот самый Жан-Батист Ланде, которому русский театр обязан рождением своего профессионального балетного искусства. Чуть подальше фотография Анны Павловой в «Умирающем лебеде». Тут же скульптура балерины, ее автопортрет. А вот она в античной тунике, танцующая «Ночь» А. Рубинштейна прямо на зеленой лужайке. Рядом портрет автора хореографии «Умирающего лебедя» Михаила Фокина. Творчеству этого реформатора балетного театра посвящен специальный стенд: «Шопениана», «Видение розы», «Карнавал», «Петрушка»...

А разве можно не задержаться возле таких уникальных экспонатов, как сапожки Анны Павловой, в которых балерина исполняла русскую пляску, или карнавальная маска Тамары Карсавиной, или костюм Вацлава Нижинского из балета «Видение розы», недавно подаренный музею вдовой знаменитого танцовщика?

Но перейдем в советский раздел. Здесь тоже есть немало интересного.

Вот, яростно изогнув шпагу, словно лук, устремился вперед Тибальд — Р. Гербек. В движении рук, пластике тела, во всем его облике столько жестокости и злобы, так выразительно переданы они скульптором Е. Манизер-Янсон... Рядом, полная отчаяния и сомнений, спешит к Лоренцо закутанная в плащ Джульетта — Г. Уланова. Эту и некоторые другие статуэтки вылепила для музея воспитанница училища балерина из ГДР Урсула Коллайн. В музее есть еще экспонаты, выполненные руками артистов: картина С. Кузнецова «В. Чабукиани в роли Отелло», автопортрет В. Панова в роли Петрушки.

Невозможно описать все достопримечательности. Их надо видеть.

Фото

М. Франгопуло среди своих учеников

Музей — любимое место педагогов, артистов балета, учащихся. В воскресные дни сюда совершают экскурсии рабочие и служащие ленинградских предприятий, участники художественной самодеятельности, любители хореографии. Почти ежедневно здесь можно встретить иностранных гостей.

Чьи же заботливые руки бережно собрали драгоценные реликвии? Организатор и создатель музея — Мариэтта Харлампиевна Франгопуло. 28 лет проработала она на сцене Академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова. На ее глазах проходило становление советского балетного театра, развивалась творческая деятельность многих талантливых танцовщиков и балетмейстеров. Оставив сцену, М. Франгопуло не порвала с театром. Весь свой огромный опыт, свои поистине энциклопедические знания в области истории хореографического искусства она щедро передает молодому поколению.

По утрам в кабинете музея М. Франгопуло читает будущим артистам балета лекции по его истории. Ребята любят этот «сказочный дом» с «танцующими картинками» на стенах. Своими увлекательными беседами Мариэтта Харлампиевна будит их творческую мысль, они готовы слушать своего педагога целый день.

Да и не только они. С большим успехом выступала М. Франгопуло перед рабочими ленинградских заводов, перед балтийскими моряками и воинами ленинградского гарнизона, в университетах культуры и на курсах народной хореографии.

Есть в музее училища книга отзывов. Перелистайте ее, и вы прочтете на каждой странице слова глубокой благодарности и признательности той, кто собрал и создал эту замечательную сокровищницу русского балета.

В. Землемеров

*

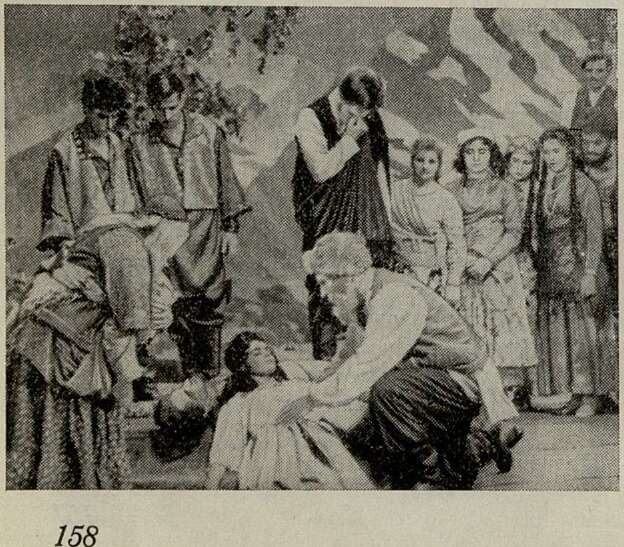

Самодеятельная оперная студия Дома культуры Владимирского тракторного завода поставила оперу «Алеко» С. Рахманинова. Публика аплодисментами поблагодарила режиссера Ф. Мустафаева, дирижера П. Салиман-Владимирова, консультанта-вокалиста А. Самойлову, хормейстера В. Погосова, балетмейстера Н. Пешковскую, а также самодеятельных певцов: слесаря С. Саяпина (Алеко), инженера В. Авдеева (молодой цыган), техника-конструктора В. Кригера (старый цыган), Т. Якушеву (Земфира).

Всего в опере приняло участие 107 человек — любителей-энтузиастов, которые после трудового дня на заводе чуть ли не ежедневно приходили в течение года на репетиции. Год напряженной нелегкой работы. И тем радостнее успех!

На снимке: сцена из спектакля

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Лишь о тебе все думы сыновей 5

- Вперед, к новым победам! 7

- Дружбе крепнуть в веках 11

- Шестьдесят лет большому художнику 15

- Впечатления и мысли 23

- По большому счету 27

- В музыкальной Бурятии 30

- По поводу терминологии 33

- Реплика Вл. Протопопову 35

- Молодые годы 38

- Не о том спорим, товарищи! 47

- Традиции и новаторство 52

- О современной опере 56

- Звучит Мусоргский 58

- Чешская премьера 61

- Снова «Конек-горбунок» 66

- Гости из США 69

- «Опера нищих» 75

- Имени советского композитора 80

- Поет «Трембита» 85

- В классе рояля 88

- Шаляпин поет Даргомыжского 93

- Из воспоминаний 102

- Песни Эрнесакса 106

- Кларнет и фагот 107

- Камерный оркестр 107

- Молодые певцы 108

- «Гармония мира» 110

- Письмо из Ленинграда 111

- Болгарские музыканты 113

- Серж Бодо 114

- Молодежный хор 115

- Актер песни 116

- Песня и голубой экран 118

- Письмо в редакцию 120

- Зденек Неедлы — ученый-марксист 122

- Надя Буланже — учитель композиции 126

- Сабин Дрэгой 128

- Четыре дня в Веймаре 132

- Музыкальные встречи 135

- Друзья и враги фольклора 138

- «Книга о советской музыке» 140

- Первый опыт 142

- «Вопросы вокальной педагогики» 144

- Труды чехословацких музыкантов 145

- Альбом легких переложений для фортепиано в четыре руки. Тетради 1, 2 и 3 147

- М. Равель. Сонатина для фортепиано 148

- Новые записи советской музыки 148

- Наши юбиляры: Г. П. Таранов 149

- Наши юбиляры: З. М. Шахиди 150

- Искусство вдохновляет труд 151

- Для тех, кто в море 153

- Сокровищница песен 153

- «Анютины глазки» 154

- Мои планы 154

- Да, сатирическую! 155

- Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля 156

- «Катерина Измайлова» 157

- «Царская невеста» 157

- Они пришли в музыкальный театр 158

- Добро пожаловать! 159

- Планы и перспективы 159

- Танцуют челябинцы 160

- Это большая радость 160

- Удача молодой певицы 161

- Премьеры 161

- «Сердце балтийца» 162

- Лиха беда начало 162

- Растет талантливая смена 163

- Наша библиотека 163

- Музей русского балета 164

- Советский балет в репертуаре музыкальных театров за 1963 г. 165

- Памяти ушедших. Л. М. Курганов 166

- Памяти ушедших. И. З. Алендер 166