ставителем, в такого рода сборниках (сборник не учебное пособие!) — не лучший, на наш взгляд, метод: он не позволил, к сожалению, обрисовать замечательную личность этого музыкального деятеля, борца и артиста, широту и вместе с тем противоречивость его взглядов; поэтому самый тон высказываний выдающегося артиста представляется порой читателю менторским и излишне назидательным. Впрочем, будем признательны Когану за то, что хоть немногое из бузониевского наследия стало, наконец, доступно нашему читателю.

Чтение этой книги, любовно и со вкусом оформленной художником А. Медведевым, заканчиваешь с чувством признательности к ее составителю и редактору Г. Эдельману, отобравшему для публикации интересный литературный и иконографический материал, к ее переводчикам и к авторам вступительных статей и комментариев.

На титульном листе этого интересного сборника сказано: «Выпуск первый». Хотим надеяться, что Музгиз, мало издающий литературу по вопросам исполнительского искусства, в ближайшем будущем порадует нас публикацией последующих выпусков этой серии.

Л. Баренбойм

М. Бялик. Л. Н. Ревуцкий. «Советский композитор», М., 1963, 137 стр., тираж 3000 экз.

Лев Николаевич Ревуцкий — один из старейших композиторов Украины — пользуется большой любовью. Творения выдающегося музыканта давно перешагнули пределы его родины. И вполне понятно, что творческий путь замечательного мастера привлекает внимание исследователей. Вышедшая недавно брошюра М. Бялика — не первая монография о Ревуцком. О композиторе писали Г. Киселев (1951) и Т. Шеффер (1958). Но автор нового труда не повторяет высказывания своих предшественников. В рамках небольшой книги он сумел охарактеризовать Ревуцкого как личность, тесно связанную со своим народом, как художника-гражданина, чутко отозвавшегося и отзывающегося на многие события, свидетелем которых он был.

Автор прослеживает процесс формирования индивидуальности Ревуцкого, показывая, что значительную роль в ее становлении сыграло усвоение им классических традиций не только украинского, но и русского и западного искусства.

Бялик хорошо знает творческое наследие Ревуцкого, и, что не менее важно, он сумел проникнуть во внутренний мир композитора. В этом неоценимую помощь ему оказало личное общение с Ревуцким, позволившее подметить многие обаятельные черты его человеческого облика.

Наибольший интерес в брошюре представляет раздел, посвященный исследованию характерных для Ревуцкого принципов обработки народных песен. Наблюдения автора — плод кропотливого труда. Так, характеризуя детский цикл «Сонечко», он пишет: «Работу Ревуцкого хочется сравнить с трудом ювелира: настолько изящно, тонко отделан каждый из номеров. Народный напев окружается красивым, порой изысканным орнаментом. Все в целом создает впечатление радостной, оживленной игры красок (лишенной при этом чрезмерной яркости и пестроты), ощущение легкости, приподнятости, тот светлый, оптимистический характер, который оправдывает название сборника «Сонечко» (стр. 35).

Монография Бялика дает представление об образном содержании многих произведений композитора.

А. 3.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

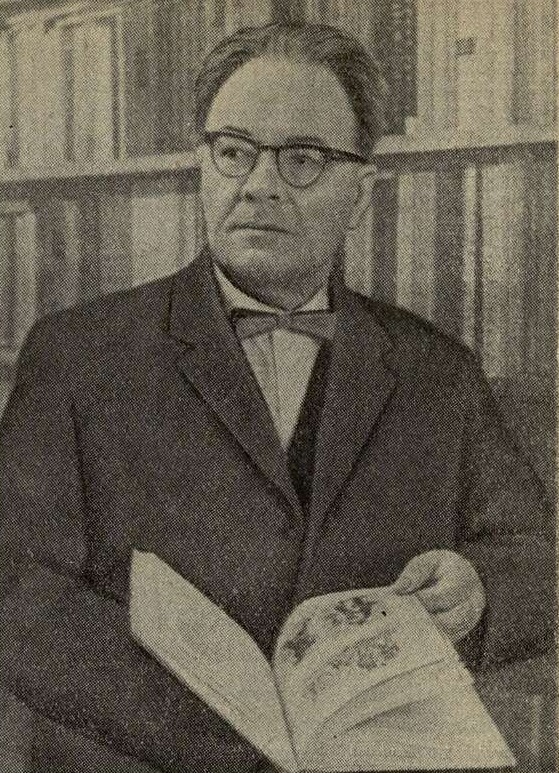

И. Ф. Бэлза

Впервые я услышал это имя во время Великой Отечественной войны, в октябре 1942 года. В Малом зале Московской консерватории состоялся концерт-лекция «Русская музыкальная классика XVIII века». Лекцию читал Игорь Федорович Бэлза. Читал очень живо, ярко, не пользуясь никакими записками, привлекая массу интересных сведений из истории, из смежных искусств.

Однако лекторское дело — далеко не единственная область, в которой проявились талант и энергия Бэлзы. Свой творческий путь он начал в Киеве (там же он окончил консерваторию) как музыкальный критик, опубликовав в периодической прессе большое число статей, посвященных, в частности, творчеству своего учителя Б. Лятошинского.

Особенно активно развернулась деятельность Бэлзы с 1942 года, после переезда в Москву. Он профессор Московской консерватории, научный сотрудник ее научно-исследовательского кабинета, главный редактор Музгиза. Круг его интересов в те годы сосредоточился на русской и советской музыке.

После 1948 года Игорь Федорович отдал много сил изучению музыкальных культур Чехословакии и Польши, вопросам художественных связей России с братскими славянскими странами. Ему принадлежат труды по истории чешской музыки («Чешская оперная классика», «Очерки развития чешской музыкальной классики», первый том «Истории чешской музыкальной культуры», биографии А. Дворжака, В. Новака и т. д.).

Значителен вклад Игоря Федоровича в изучение музыки Польши (двухтомная «История польской музыкальной культуры», книга «Из истории русско-польских музыкальных связей», монографии. о Шопене, Марии Шимановской, небольшие сборники о С. Монюшко, М. Карловиче, брошюра «Ю. Зарембский» и т. д.).

Большой интерес вызвал доклад Бэлзы «Музыкальная культура западнославянских народов, ее международные связи и мировое значение», прочитанный им в сентябре 1963 года на пятом Международном съезде славистов в Софии.

Игорю Федоровичу мы обязаны и публикацией некоторых незаслуженно забытых или неизвестных сочинений композиторов славянских стран. Назову хотя бы Симфонию Мичи, сборники фортепианных пьес Огиньского, Зарембского, Шимановского, выпущенные Музгизом под его редакцией и с его предисловиями. Все это обогатило репертуар наших исполнителей.

Увлеченно работая над проблемами славянской музыки, Бэлза не забывает и советскую. Им опубликованы монографии о Глиэре и Шебалине, ряд популярных брошюр, посвященных отдельным сочинениям Глиэра и Мясковского.

Доктор искусствоведения профессор научный сотрудник Института славяноведения Академии наук СССР Игорь Федорович Бэлза встретил свое шестидесятилетие в расцвете творческих сил. Несомненно, что он обогатит советское музыкознание еще многими интересными исследованиями.

В. Киселев

X. В. Валиуллин

Наш Хуснулла. Так просто и ласково зовут в композиторском коллективе Татарии скромного, малоразговорчивого и всегда уравновешенного Хуснуллу Валиулловича Валиуллина. До личного знакомства с ним мне уже были известны его песни «Трактористка» и «Забыть невозможно», которые полюбились студенческой молодежи Казани. Автор их, смуглый юноша с добродушной улыбкой, представился мне как студент музыкального училища. Было это в конце тридцатых годов... А сегодня мы отмечаем

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- За высокую партийность искусства 5

- Уважать культуру своего народа 10

- Праздники и будни 12

- Предлагают участники пленума 13

- Быть достойными учителями 17

- К 75-летию Л. Н. Ревуцкого. Юбиляра поздравляют 22

- Умное мастерство 34

- Две обработки 36

- Патриотическая эпопея 38

- Таллинские впечатления 42

- Необходима реформа 47

- Преодолеть застой 49

- Воспитывать всесторонне 52

- Из писем Н. А. Римского-Корсакова к сыну 54

- Есть ли границы у жанра? 65

- Младшая сестра? — Нет, старшая! 69

- Размышления после премьеры 71

- Вдохновение и мастерство 79

- Спасибо Вам! 81

- Владимир Валайтис 83

- На международных конкурсах: Имени Шумана 87

- На международных конкурсах: Имени Лонг и Тибо 89

- Рядом с Держинской 93

- Играет Артур Шнабель 96

- В концертных залах 101

- От слов — к делу 110

- Музыкальному вещанию — высокую культуру 113

- Второе призвание маршала 118

- Энрике Гранадос 122

- Курт Зандерлинг в Берлине 127

- Заметки о «Варшавской осени» 130

- Трагедия западногерманской культуры 132

- Тема обязывает 136

- Коротко о книгах 141

- Наши юбиляры: И. Ф. Бэлза, Х. В. Валиуллин, А. И. Островский 148

- Хроника 151