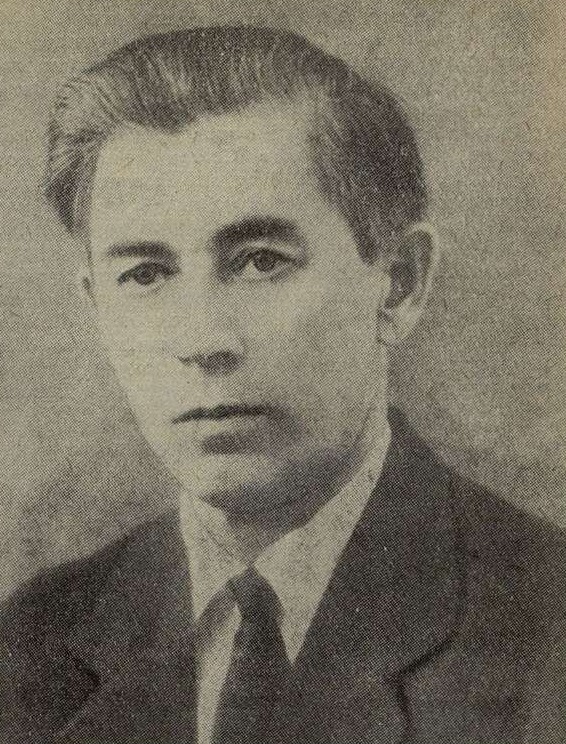

его юбилей — 50 лет со дня рождения и 30 лет творческой деятельности.

Она началась еще в деревне Богатые Сабы, где в семье бедного крестьянина родился и рос Хуснулла Валиуллин. Там под руководством участника гражданской войны, бывшего трубача-сигналиста Махмута Хакимовича Хакимова был создан духовой оркестр. Одаренный музыкант-самоучка, впоследствии известный пропагандист музыки на селе, обратил внимание на колхозного кузнеца — юношу Хуснуллу. Начались упорные занятия, и вскоре Хуснулла начал играть в оркестре на кларнете и флейте. К этому периоду относятся и его первые творческие опыты: лирическая песня «Весна», «Комсомольский марш» на слова Мусы Джалиля. После отъезда из деревни М. Хакимова Хуснулла стал руководить колхозным оркестром.

В жизни человека иной раз какая-нибудь счастливая случайность может определить весь его дальнейший путь. Такой случайностью для Хуснуллы была встреча с известным в Татарии педагогом-музыкантом Алексеем Федоровичем Бормусовым. По его совету юноша поехал учиться в Казанское музыкальное училище, которое окончил в 1940 г. по классу сочинения у Ю. Виноградова.

Началась Великая Отечественная война. Хуснулла Валиуллович ушел защищать отчизну.

После войны в Казани открылась консерватория, и X. Валиуллин стал одним из первых ее студентов. Пять лет упорной учебы позади. Бывший колхозный кузнец теперь композитор с высшим образованием. Его педагоги — профессора А. Леман (сочинение) и Н. Жиганов (инструментовка) — дали ему хорошую подготовку для большой творческой жизни.

Ярче всего дарование композитора проявилось в области вокальной музыки. Мелодичность, образность, лаконизм — эти черты, присущие татарским народным песням, характерны и для сочинений Валиуллина. Сам он по натуре человек немного замкнутый, зато творчество его обладает секретом душевной общительности. Многие песни Валиуллина стали подлинно народными. В этом я мог убедиться во время фольклорных экспедиций по отдельным районам нашей республики, где находил замечательные образцы современного фольклора. Оказалось, что часть моих «находок», таких, как «Песня о Ленине», лирические «Файруза» и «Весна», принадлежат моему другу и написаны им еще до начала профессиональной композиторской деятельности.

Выразительны и впечатляющи вокальные произведения, созданные композитором в последние годы: «Баллада о Чапаеве», «Река великой дружбы» на слова С. Хакима и «Песня о мире» на слова X. Вахита.

X. Валиуллин работает и в жанре инструментальной музыки. Привлекательны его пьесы для фортепиано и виолончели. Широкое признание получили пьесы для баяна.

Нашего юбиляра мы знаем как театрального композитора. Он написал музыку к ряду спектаклей Татарского театра им. Г. Камала («Муса Джалиль» Н. Исанбета, «Счастливого пути» Ш. Сарымсакова и др.).

Наибольшее достижение X. Валиуллина — опера «Самат» (либретто X. Вахита). Она была показана Татарским театром им. Мусы Джалиля в 1957 году в дни Декады татарского искусства и литературы в Москве.

К своему юбилею X. Валиуллин закончил оперу «На Дёме» (либретто X. ).

Наш Хуснулла в расцвете творческих сил. Пожелаем же ему долгих лет жизни, личного счастья и дальнейших творческих успехов!

Джаудат Файзи

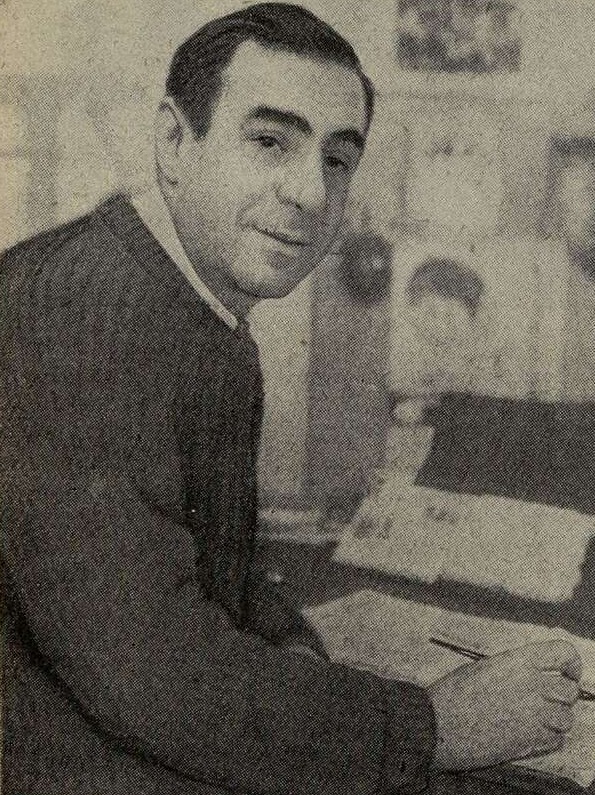

А. И. Островский

Когда думаешь об Аркадии Островском, возникает образ веселого, жизнерадостного и очень энергичного молодого человека. Такое впечатление оставляет его музыка; таков он сам. И признаться, как-то не верится, что уже наступила пора поздравить этого молодого человека с пятидесятилетием...

Впервые я увидел Островского в оркестре Леонида Утесова. Совсем молодой в те годы артист обращал на себя внимание виртуозной игрой на аккордеоне и рояле, приятной, располагающей внешностью, непринужденной манерой поведения на сцене. Впрочем, Островский в оркестре делал все: выступал как исполнитель,

аранжировал и оркестровал различные произведения, а вскоре сам начал сочинять песни.

Одна из них — «Сторонка родная» — тогда же приобрела популярность; своей сердечностью она особенно полюбилась бойцам в годы Великой Отечественной войны.

Вторая встреча с Островским произошла у меня уже на Миусской, в Союзе композиторов, вскоре после Победы. В то время в секции песни активно работали И. Дунаевский, А. Новиков, М. Блантер, В. Захаров, Б. Мокроусов, С. Кац. Упорными, целенаправленными поисками своего пути, своего почерка отмечен этот этап становления А. Островского. И он добился своей заветной цели. Одна из песен тех лет, «Комсомольцы, беспокойные сердца», была высоко оценена общественностью и быстро получила всенародное признание. Аркадий Островский нашел контакт со слушателями.

В чем же своеобразие художественного облика этого композитора? Его музыка легко воспринимается, она душевно близка народу, в особенности молодежи и детям, для которых Островский особенно много и увлеченно пишет. Но эта легкость и доступность идут отнюдь не от легковесности, не от примитивности — они результат тщательного отбора материала, большого труда. И вот примечательно: когда слушаешь «Зори московские», «Так нам сердце велело», «А у нас во дворе», «Товарищ Куба» и особенно «Пусть всегда будет солнце», невольно вспоминаешь другие работы композитора: «Молодежную сюиту» для солистов, хора и оркестра на слова Я. Белинского, многочисленные радиокомпозиции, музыку к кинофильмам, «Сюиту на туркменские темы» для симфонического оркестра, музыку к драматическим спектаклям (например, к «Свиным хвостикам» в театре им. Пушкина). Вспоминаешь потому, что обращение к различным жанрам несомненно обогащает творческую фантазию и одновременно помогает ярче выразить свою индивидуальность в песнях.

Островский нашел своего героя. Это наши юноши и девушки, комсомольцы — люди, которые овладевают знаниями, трудятся на стройках, беззаветно и безотказно выполняют любые задания партии. И образы эти не дидактичны, не сконструированы схоластически — они всегда согреты теплом авторского сердца. Верно, Аркадий Островский прекрасно владеет техникой композиции, средствами оркестра, интересно излагает свои мысли не только в песенном, но и в более крупных жанрах. Но, безусловно, самая сильная сторона его — мелодическое дарование. Созданные им песни словно бы подслушаны у народа, выражают его чувства в убедительной художественной форме. В то же время они несомненно выполняют важнейшую воспитательную функцию — объединяют и организуют нашу молодежь на героические свершения, развивают ее эстетические потребности. Не случайно на многочисленных конкурсах в СССР и за рубежом композитор удостаивался звания лауреата. Такого рода «легкая» музыка явно оказывает влияние и на «большую», симфоническую.

Все это совсем не значит, что в творчестве Островского не было срывов, неудач, посредственных сочинений, за которые его критиковали. Но, естественно, не ими определяется значение творчества композитора.

Хочу вспомнить еще одну сторону деятельности Аркадия Ильича, тесно связанную с его индивидуальными особенностями. Мне приходилось множество раз выступать вместе с ним на встречах со слушателями. Где и в каких только условиях мы не бывали! Под дождем и палящим солнцем, в общежитиях и в цехах, в воинских частях... Я всегда с живым удовольствием наблюдаю за умением Островского быстро найти контакт с аудиторией. В эти минуты в нем пробуждается трибун, агитатор, политработник. И делает он это опять-таки с необычайной легкостью, остроумием и вместе с тем без какого бы то ни было «потрафления» невысокому вкусу. Его выступления всегда оставляют глубокий след в памяти слушателей.

Сегодня было бы неправильно обойти молчанием и верных соратников композитора. Ведь общеизвестно, что «из песни слова не выкинешь». Вспомним же добрым словом соавторов А. Островского, талантливых советских поэтов Льва Ошанина, Евгения Долматовского, Сергея Михалкова, Михаила Матусовского, Марка Лисянского и многих других.

А теперь мне остается от души поздравить своего дорогого коллегу с юбилеем и сказать ему: все мы, старшие товарищи А. Островского очень рады его успехам и с уверенностью ждем новых!

Ю. Милютин

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- За высокую партийность искусства 5

- Уважать культуру своего народа 10

- Праздники и будни 12

- Предлагают участники пленума 13

- Быть достойными учителями 17

- К 75-летию Л. Н. Ревуцкого. Юбиляра поздравляют 22

- Умное мастерство 34

- Две обработки 36

- Патриотическая эпопея 38

- Таллинские впечатления 42

- Необходима реформа 47

- Преодолеть застой 49

- Воспитывать всесторонне 52

- Из писем Н. А. Римского-Корсакова к сыну 54

- Есть ли границы у жанра? 65

- Младшая сестра? — Нет, старшая! 69

- Размышления после премьеры 71

- Вдохновение и мастерство 79

- Спасибо Вам! 81

- Владимир Валайтис 83

- На международных конкурсах: Имени Шумана 87

- На международных конкурсах: Имени Лонг и Тибо 89

- Рядом с Держинской 93

- Играет Артур Шнабель 96

- В концертных залах 101

- От слов — к делу 110

- Музыкальному вещанию — высокую культуру 113

- Второе призвание маршала 118

- Энрике Гранадос 122

- Курт Зандерлинг в Берлине 127

- Заметки о «Варшавской осени» 130

- Трагедия западногерманской культуры 132

- Тема обязывает 136

- Коротко о книгах 141

- Наши юбиляры: И. Ф. Бэлза, Х. В. Валиуллин, А. И. Островский 148

- Хроника 151