Предусмотрительный Фрэд выдал нам два полушубка (на пятерых), а главное, каждому по спальному мешку. Вечером мы попеременно отогревались в полушубках, а окончательно замерзнув, залезали в спальные мешки.

Что это за чудо — спальный мешок! Неказистый с виду, он таит в себе неисчерпаемые запасы тепла и уюта... Заберешься в него окоченевший, продрогший, а через несколько минут чувствуешь себя на верху блаженства — мягкое тепло стеганого ватного одеяла окутывает тебя со всех сторон, и только нос, выглядывающий наружу, чувствительный, изнеженный нос горожанина, сигнализирует, что ночи на Ангаре холодные и ветреные.

Сколько раз приходилось нам вспоминать похожий на легенду рассказ старика об Ангаре! Когда мы отплывали от Братска, она, тихая и смирная, смотрела на нас спокойными, зелеными, какими-то колдовскими глазами. Берега ее — подчас пологие, но большей частью обрывистые — то обнажали «лиловые плечи», голые, без единого кустика скалы, то вдруг поражали буйной, какой-то дикой растительностью.

Сосны, лиственницы, березы, словно расталкивая друг друга, вышли на самый берег, чтобы поглядеть на зеленоглазую красавицу Ангару, да так и остались стоять здесь, околдованные ее волшебным голосом...

Иногда на берегу проплывала мимо нас деревенька — несколько домиков — и луга, отгороженные от тайги, вернее, от зверья, которого тут пропасть, высоким забором. И снова тайга. Могучая, величавая, непроходимая...

Прошло несколько часов, наступил вечер, и мы вспомнили, что едем не только любоваться природой. Возле деревни Дубынино, перед Дубынинскими порогами мы остановились на ночлег. Откуда-то из тайги на машинах приехали строители... Собралась команда катера, подошли местные жители и вопросительно взглянули на пианино. Брезент, укрывавший «Каму» от дождей, напоминал театральный занавес. Он чуть-чуть колыхался... Казалось, что где-то там, за этим зеленым занавесом, на сцене идут последние приготовления, артисты поправляют парики и костюмы, рабочие вбивают последний, самый необходимый на сцене гвоздь, а помощник режиссера бегает с суфлерским экземпляром пьесы, еще не веря в душе, что через пять минут начнется спектакль и все станет на свои места... Итак, брезент на пианино предательски заколыхался, и мы поняли, что занавес надо поднимать...

Нам приходилось выступать и в театрах, и в клубах, и в парках... Были большие сцены и маленькие эстрадки, но такого... такого еще никогда не было... Сцена — небольшая часть баржи между пианино и ящиками с запчастями для машин и экскаваторов... Вместо софитов и театральных фонарей лица «артистов» освещал прожектор с катера. Между баржей и берегом, словно оркестровая яма, зияла черная неподвижная ангарская вода. А на берегу — партер, амфитеатр и балкон обозначены только горящими кострами.

Стояла волнительная, томящая тишина... Чуть слышно потрескивали сучья в кострах, да за кормой плескались рыбы. Наверное, ни один зрительный зал в мире не смог бы подарить артистам такого трепетного ожидания...

Наши солисты Кобзон и Кохно, привыкшие к шумным концертным залам Москвы, знавшие успех и в Колонном зале, и во Дворце съездов,

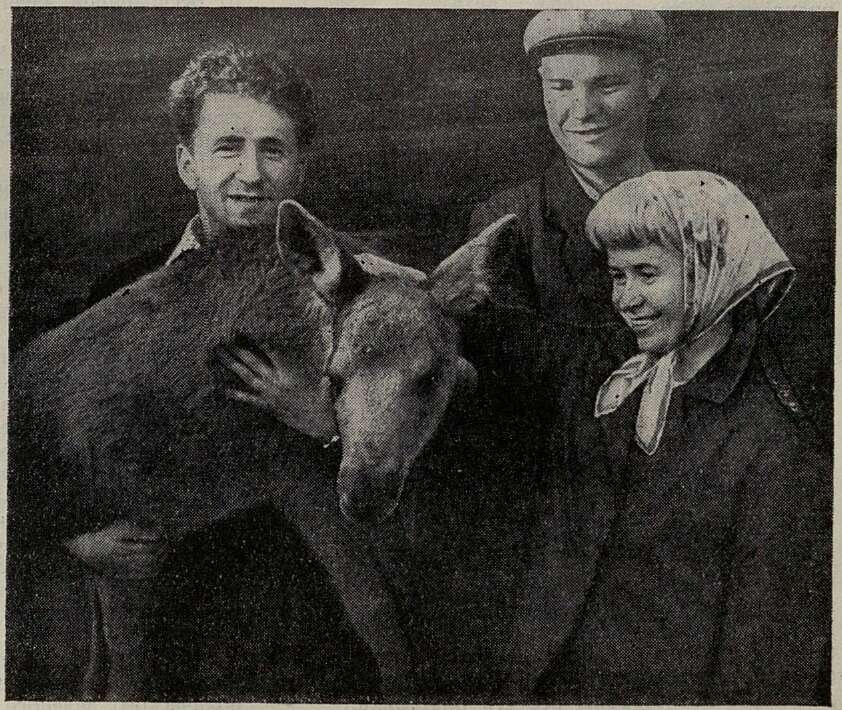

Утром в село Закурдаево приплыл по Ангаре маленький лосенок. Вероятно, он спешил на концерт.

волновались, наверное, ничуть не меньше, чем там.

Кохно, в черном костюме, с черным накомарником на лице (комары заявили о своем существовании очень скоро после того, как мы отплыли от Братска), освещенный тусклыми отблесками костров, напоминал молодого средневекового рыцаря... А когда он пел «Письмо на Усть-Илим», казалось, что те самые зеленые звезды, о которых говорится в песне, вышли на небо, чтобы послушать песню о них, и таежные костры удивленно смотрели на солиста своими действительно рыжими глазами...

И Кохно, и Кобзон пели вдохновенно, их звонкие голоса неслись куда-то далеко-далеко, в тайгу. Зрители слушали затаив дыхание, почти не хлопали, а только изредка произносили: «Еще, пожалуйста, еще». Артисты пели, понимая, что такие слова теплее иных самых бойких аплодисментов, что такие концерты случаются раз в жизни, а успех этот дороже всего на свете...

А потом артисты вместе со зрителями пили крепкий, пахнущий дымом таежный чай. О чем-то вздыхали темные сосны, и костры переговаривались друг с другом на своем огненном языке.

...Уже начинало светать, когда мы залезли в свои спасительные спальные мешки, чтобы наутро продолжить это удивительное путешествие...

На следующий день стало ясно, что к путешествию мы не готовы, не готовы элементарно. Вероятно, отправлявшиеся в туристические походы пионеры подняли бы нас насмех, увидев, как сварив наутро уху, каждый из нас занялся изобретением предмета, с помощью которого можно было бы вкусить это ароматное блюдо. Кобзон старательно выдалбливал в огромной, неизвестно откуда добытой щепке углубление, однако проклятая щепка никак не хотела принимать форму ложки. Кто-то прокаливал на огне (видимо, ради дезинфекции) ручную пилу, надеясь с ее помощью полакомиться ухой.

Наши мучения кончились только днем, когда, прибыв в деревню Нижняя Шаманка и обнаружив, что магазин закрыт, мы все-таки разыскали продавца и умолили его вернуться в магазин, чтобы продать нам по паре (видимо, боялись, что одной не хватит или проглотим на радостях)... настоящих, расписных, могучих деревянных ложек.

Артисты и «шпагоглотатели»

Однажды Гена Орлов спросил нас:

— Скажите, где сейчас Евгений Кибкало? Что-то его почти не слышно...

Мы ответили, что солист Большого театра Кибкало уезжал в Италию, где совершенствовал свое мастерство, а сейчас он уже вернулся в Москву и скоро снова будет петь в Большом театре.

Главный механик катера «ГЭС-32» очень обрадовался: оказалось, что Геннадий больше всего на свете любит классическую музыку, что впервые он услышал Кибкало по радио в опере Шебалина «Укрощение строптивой». С тех пор молодой строитель Братска стал внимательно следить за молодым певцом Большого театра. Дома у Гены собраны все его пластинки.

Наверное, Евгений Кибкало не слышал о механике-самоучке с далекой таежной реки, но в их судьбах, в их мечтах, в их жизни много общего. Влюбленные в свое дело, упорные талантливые ребята, они, каждый по-своему, строят наше будущее. Гена Орлов в глухой непроходимой тайге создает линию электропередач, по мало изученным, не известным никому участкам Ангары водит буксирный катер, Евгений Кибкало — первый исполнитель ответственных партий в советских операх. Он ведет своих героев по трудному фарватеру прокофьевских партитур. А скольким песням дал путевку в жизнь Евгений Кибкало! Конечно, быть пятидесятым исполнителем Евгения Онегина в чем-то легче, чем первым исполнителем Алексея Мересьева. В этой партии встречаются и «незнакомые места», и «опасные пороги», но радость творчества в преодолении трудностей, в романтике неизведанного. И отлично, что Евгений Кибкало не выбирает путь «протоптанней и легче».

Понятен огромный интерес писателей, композиторов, артистов к героям наших дней, в частности к строителям Сибири. Это ведь герои их будущих произведений. Это люди, чьи образы им придется воплощать в кино, театре, на радио. Мы помним, с какой жадностью расспрашивали нас артисты Московского Художественного театра о Борисе Гайнулине — бригадире первой бригады коммунистического труда в Братске.

— Неужели вы с ним знакомы? Расскажите подробней, как все это произошло?

И мы рассказали, что однажды, работая на отвесной скале, Борис Гайнулин сорвался и упал на каменную гряду. В жестокой схватке со смертью Борис победил, но паралич ног сковал его движения. Однако Борис не остался в стороне от беспокойной жизни стройки. Вся его бригада, руководимая теперь депутатом Верховного Совета СССР В. Казмирчуком, почти ежедневно бывает у своего бывшего бригадира, выслушивает его советы, замечания, делится с ним всеми своими заботами и переживаниями. «Наш Павка Корчагин» — зовут Бориса Гайнулина в Братске.

Познакомившись с Борисом Гайнулиным, Владимиром Казмирчуком, Иваном Скрыпниковым, Алексеем Шохиным, Татьяной Конько, мы поняли: о каждом из них можно написать песню, повесть, пьесу.

А они, герои этих еще не написанных произведений, в свою очередь живо интересуются литературой, искусством. Поговорите со строителями Владимиром Долгим и Алексеем Марчуком о поэзии, о проблемах романа — и вам покажется, что вы находитесь в обществе литературоведов. И что самое главное, покоряет глубокое уважение братчан к труду работников искусств...

Во время своего пребывания в Москве Иван Скрыпников зашел вместе с нами на репетицию в Государственный цирк. В то время там шли репетиции водяной феерии «Карнавал На Кубе». Даже если бы во всей остальной программе не было бы ничего интересного, зрители, наверное, ходили бы на этот спектакль из-за гимнастки Вали Сурковой. На головокружительной высоте, порою держась лишь одной ногой за колеблющийся канат, Суркова в образе какого-то символического зеленого существа, напоминающего

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- За музыку коммунистического завтра! 9

- Советской Белоруссии — 45 лет 15

- Диалектика искусства 17

- Сила песни 25

- К итогам дискуссии 33

- Вариации на неизменную тему 43

- Новому — дорогу! 47

- Готовить разносторонних музыкантов 50

- Надо искать выход 52

- Режиссер в опере 53

- Второе рождение оперы 59

- Впервые на советской сцене 64

- Первая азербайджанская балерина 67

- Эскиз портрета 72

- Музыканты из Молдавии 75

- В честь Пабло Казальса 79

- Памяти Лео Вейнера 82

- Имени Никколо Паганини 83

- Из воспоминаний 85

- В концертных залах 93

- Талант публициста 104

- Думать, спорить, искать 106

- Опера? Музыкальная новелла? 108

- «Главное, ребята, сердцем не стареть…» 112

- «Военные» симфонии Онеггера 120

- Музыка, возвращенная народу 132

- Живой Пуленк 134

- Чем озабочен второй гобой? 137

- Больше инициативы 139

- О нашем современнике 145

- Тема, оставшаяся нерешенной 147

- Нотография 152

- Наши юбиляры. Х. Ф. Ахметов, В. А. Белый 153

- Хроника 155