а коду — репризой-кодой, как это встречается, например, в первой части Восьмой симфонии Шостаковича.

В целом Allegro первой части воплощает картину драматического конфликта, воспринимаемого глубоко чувствующей, впечатлительной личностью. Основные бойцы на поле битвы — темы вступления и главной партии. Вся сонатная форма по существу представляет троекратное их сопоставление: А — вступление, В — экспозиция и разработка; А1 — реприза, В1 — реприза-разработка; АII ВII — кульминация репризы-разработки; АIII ВIII — реприза-кода. В ходе развития темы существенно меняются. Так, после главной кульминации тема вступления звучит как реквием, на фоне глухих интонаций основной темы.

Вторая часть симфонии подчеркнуто камерна. Здесь господствует внутренний мир героя, мир встревоженной души. Интонационно он ясно связан с вступлением и темой побочной партии первой части. В среднем эпизоде и синтетической репризе Adagio возникают как бы наплывами образы, напоминающие главную тему симфонии. Так намечается сквозное действие цикла в целом.

Третья часть поначалу воспринимается как вполне традиционная: танцевальное движение на 6/8 в быстром темпе (почти тарантелла) и рондообразная форма. Кажется, что, следуя схеме романтической симфонии, после тягостных раздумий одинокого героя (медленная часть) развернется контрастная звуковая картина народного мира. Но нет... Былая и порой нарочитая простота танцевальных финалов немецких романтиков XIX века не вполне отвечает эстетике симфонизма нашего времени. Мир живет теперь более интенсивной и напряженной жизнью, и интеллектуальной, и эмоциональной; его явления становятся более сложными.

Хотя ритм тарантеллы пронизывает по существу весь финал, особенно в интермедийных эпизодах, он становится «полем действия» зловещих, мрачных сил. Да и основная тема — рефрен большого Rondo — словно двуликий Янус: с одной стороны, она звучит как тема темпераментного «прыжкового» танца, с другой — она же — в инструментовке низких альтов и виолончелей — обнаруживает свое ближайшее родство с главной, «агрессивной» темой первой части. Музыка Rondo нередко принимает зловеще гротесковую окраску, характер фиглярствующего, гримасничающего танца, становясь близкой и к скерцо Пятой симфонии Прокофьева, и к среднему разделу второй части Восьмой симфонии Шостаковича. Заметим, что здесь впервые композитор признает свое полиладовое мышление, так сказать, de jure: в партитуре в ключах первых скрипок он поставил шесть диезов, в ключах вторых знаки альтерации отсутствуют.

Первый эпизод Rondo, своеобразная миниатюрная пассакалья, — новая скрипичная мелодия излагается на фоне двенадцатикратного проведения остинатного баса. Возвращение попевок главной темы означает второе проведение рефрена. В нем тема многократно звучит и в обращении. Затем краски сгущаются, и пляска словно озаряется зловещими отсветами. Второй интермедийный эпизод построен на разработке главной темы-рефрена в кратких попевках-репликах, в «разреженной» имитационной фактуре. Но вновь, как это встречалось и раньше, при динамическом подходе к новому разделу имитационная фактура все больше уплотняется, переходя в массированную стреттную имитацию.

Второй эпизод Rondo (или побочная партия в зеркальной репризе сонаты) представляет по существу повторение первого — пассакальи. Но и здесь мы слышим не точное, а варьированное, динамически развитое повторение: темы лирического монолога (вторые скрипки) и basso ostinato переместились по вертикали. Все звучание «опустилось» на квинту — в лад D, несколько изменился и звуковой состав остинато, основная мелодия-монолог предстает метроритмически варьированной. Как будто ту же мысль, что и в первом эпизоде, поверяет нам теперь уже другой человек, с другим, более импульсивным темпераментом, с новым отношением к высказываемому.

В заключении симфонии, на фоне стреттной «игры» во всех голосах главного мотива, в его основном виде и обращениях, в различных вертикальных и горизонтальных перемещениях первые скрипки (ad libitum труба) запевают удивительно простую диатоническую тему одноголосного гимнического хорала. Как белоснежная птица парит он в вышине; как солнечный луч, неожиданно прорезает хмурый небосклон. Его драматургическая функция близка к бетховенскому гимну в финале Девятой. У Бетховена он звучит как песня человеческого братства, у Онеггера — как образ человеческой надежды. Оба напева элементарно просты. Оба нарочито противопоставлены инструментальному развитию и вместе с тем подготовлены им1. Во

_________

1 В Девятой интонационная подготовка финальной мелодии, по замыслу автора, более «наглядна»; у Онеггера она более скрыта.

Второй симфонии вокальный «катарсис» еще более разителен, так как его ре-мажорная диатоника, его звонкий и новый тембр особенно впечатляют после полиладовой и политональной фоники одних струнных.

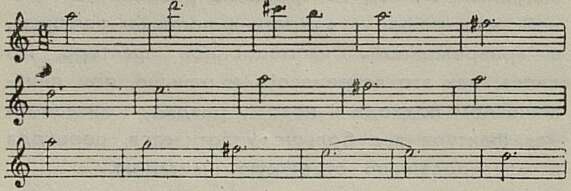

Хоральная тема надежды — звонкая, волевая, радостная — достаточно далека от церковной вокальной схоластики. Эта песня — гимн надежды. И по характеру она скорее уже ближе к лютеранским церковным песнопениям, чем к католическому обиходу, хотя одноголосная фактура ее, казалось бы, и противоречит этой гипотезе:

В гимнической песне надежды, возникающей, подобно солнечному лучу, неожиданно, в густой и вязкой полифонической ткани сказалось едва ли не самое типичное для мировоззрения А. Онеггера. Вспомним финалы ораторий «Крики мира», «Жанна д’Арк», «Пляска мертвецов» и других программных сочинений с размышлениями о мире и жизни! Тот же рассвет, те же зори надежды в самом финале... В симфонии, естественно, все обобщено и сгущено, отвлечено от тех или иных сюжетных перипетий, от конкретных жизненных ситуаций. Но тем разительнее углубилась емкость музыкального содержания. Каждый слушатель, из тех, кому близка общая эмоциональная логика, образная драматургия произведения (а таких единомышленников Онеггера много, и не только во Франции), может наполнить предложенную композитором схему обобщенных образов конкретными переживаниями, им самим испытанными и перенесенными, и тем обогатить свое восприятие симфонии. В этом ведь прежде всего и заключена сила высокого симфонизма!

Кстати, Онеггер нигде в музыке симфонии не конкретизировал образ фашистского нашествия. Он трактует его (да и, как видно, не сводит все к нему!) обобщенно — как сгусток злых сил, как антигуманистическое начало. В первой части оно показано «крупным планом», словно Янус в двух ликах: как агрессивное, наступательное и как усмехающееся, гримасничающее. Это дало возможность построить развитие «агрессивного» образа в цикле в двух планах: угрожающе маршевом — во всех разработочных эпизодах и кульминациях первой части и зловеще гротесковом — в грозной тарантелле финального Rondo.

Противопоставленное ему человеческое начало воплощено в замечательных лирических, трепетных монологах-исповедях, раздумьях, страстно звучащих в атмосфере «агрессии» (первая часть) или страдания (вторая часть). Сюда же относятся и образы грустной, но просветленной мечты (побочная партия первой части), веселого танца (третья часть) и, конечно, идея светлой надежды, воплощаемая, как обычно у Онеггера, либо в образах природы, либо в религиозно-демократических гимнах (финал симфонии). Надо ли напоминать, что многое в подобной трактовке трагедийной военной темы (исключая вывод) близко и нашим симфоническим концепциям недавнего прошлого?

Масштабы Второй симфонии явно камернее, ограниченнее по сравнению с Третьей, хотя образность обеих музыкальных «соседок», несомненно, близка друг другу. Во Второй симфонии не разыгрываются могучие военные бури, не развертываются широкие поля сражений. Конфликт в ней выражен компактно. Поэтому разработка в первой части, экспонирующая самую сущность конфликта, можно сказать, миниатюрна; по существу же она представляет как бы вторую, «разработочную» экспозицию «агрессивной» темы, которую композитор непосредственно сталкивает с репризой «личных» человеческих образов, тем самым обостряя и накаляя антагонистическое противоречие злого и гуманистического начал. Непосредственно после этого следует и сама кульминация, опять-таки построенная на материале главной партии и вновь соседствующая с самым «уравновешенным» проведением лирических тем в репризе-коде.

Так, продолжая традиции Чайковского и немецких романтиков, Онеггер наряду с другими симфонистами нашего века преодолевает традиционную сонатную схему; сохраняя ее контуры, он строит первую часть симфонии как единое сквозное драматургическое действие, не смущаясь «неположенным» взаимопроникновением отдельных разделов традиционной формы. Три последовательно нарастающие волны в «наступлении» агрессивной силы, наталкиваясь на лирические, проникновенные монологи, все более обостряют, накаляют конфликт, полнее обнажая его гуманистическую сущность.

Основной, инициативной движущей силой остается все же агрессивное начало. Метаморфозы главной темы — от грозного начала до приглушенных звуков в коде — составляют ма-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- За музыку коммунистического завтра! 9

- Советской Белоруссии — 45 лет 15

- Диалектика искусства 17

- Сила песни 25

- К итогам дискуссии 33

- Вариации на неизменную тему 43

- Новому — дорогу! 47

- Готовить разносторонних музыкантов 50

- Надо искать выход 52

- Режиссер в опере 53

- Второе рождение оперы 59

- Впервые на советской сцене 64

- Первая азербайджанская балерина 67

- Эскиз портрета 72

- Музыканты из Молдавии 75

- В честь Пабло Казальса 79

- Памяти Лео Вейнера 82

- Имени Никколо Паганини 83

- Из воспоминаний 85

- В концертных залах 93

- Талант публициста 104

- Думать, спорить, искать 106

- Опера? Музыкальная новелла? 108

- «Главное, ребята, сердцем не стареть…» 112

- «Военные» симфонии Онеггера 120

- Музыка, возвращенная народу 132

- Живой Пуленк 134

- Чем озабочен второй гобой? 137

- Больше инициативы 139

- О нашем современнике 145

- Тема, оставшаяся нерешенной 147

- Нотография 152

- Наши юбиляры. Х. Ф. Ахметов, В. А. Белый 153

- Хроника 155