стью швейцарскому народному колориту выглядит в этом цикле как интермедия.

Военные годы заметно усилили субъективистские тенденции в творчестве Онеггера. И в этом смысле показательна победа в последнем десятилетии жизни жанра симфонии-исповеди, симфонии-дневника. Разумеется, если бы мысли, занесенные в эти «симфонические дневники», были бы плодом только субъективистских рефлексий, если бы это были только дневники для одного, они никогда не заняли бы того места, которое отвела им история культуры. То были дневники художника-гуманиста, человека с большим и чутким сердцем. Они отражали переживания многих и многих представителей прогрессивной западной интеллигенции тех лет. Поэтому они остаются и, видимо, надолго останутся документами высокой гражданственности, огромной общественной значимости.

*

«...Симфонические произведения доставляют мне много мучений: они нуждаются в усиленных предварительных размышлениях. Наоборот, то, что я подготовляю на основе литературных или зрительных образов, осуществляется значительно скорее...» — признается Онеггер. Он сравнивает симфонию с романом, в котором «персонажами» являются темы. «Мы следуем за ними, за их эволюцией, развитием их психологии. Их личный облик рельефно ощущается слушателями. Некоторые из них вызывают нашу симпатию, другие — отвращение. Они взаимно противопоставляются или взаимно связываются; они влюбляются, соединяются или борются друг с другом. Или лучше, если хотите, архитектурное сравнение: вообразите строящееся здание, которое воспринимается как целое вначале неясно и уточняется лишь постепенно»1.

К созданию симфоний композитор готовил себя обычно задолго: «Я — как паровая машина — нуждаюсь в топке; мне нужно продолжительное время, чтобы подготовить себя к большой настоящей работе», — писал Онеггер в период работы над Второй симфонией.

Композитор живет в эту жестокую зиму 1940–1941 годов на третьем этаже старого парижского дома на бульваре Клиши. Он проводит многие часы в своем рабочем кабинете за закрытой дверью, с выключенным телефоном, кутаясь и замерзая: не было топлива, чтобы разжечь огонь в камине...

Эти личные ощущения, испытанные композитором в тяжелую годину войны, в сочетании с общественной атмосферой оккупированной Франции, с горьким чувством страха и подавленности, свойственными в те годы широким слоям французской интеллигенции, и отражены во Второй симфонии. «...Как я слышал, — замечает сам автор, — это производит впечатление довольно мрачной вещи, местами она мне кажется даже немного безнадежной...»

Вторая симфония написана для одних струнных инструментов, и только в конце финала ad libitum введена труба соло. Симфонический цикл как это обычно у Онеггера, состоит из трех частей1 — Allegro, Adagio mesto и Vivace non troppo; таким образом, в симфонии сохраняется принцип цикла кругового спирального движения — возвращение через контрастную медленную часть к быстрому движению в финале. Разумеется, дело не только в последовательности движений, главное — в образной логике, в появлении в финале образов первой части на новом качественном этапе развития, в ином контексте. Это и дало основание автору в самом конце цикла ввести в музыкальное действие симфонии абсолютно новый «результативный» образ — нарочито простую мелодию хорала, интонируемую трубой. Финальный «трубный» эффект в симфонии для струнных оказался глубоко оправданным, особенно если учесть, что введен он в атмосферу общего звукового просветления. В нем утверждается и основная идея всего произведения в целом.

Симфония начинается небольшим вступлением, главная драматургическая функция которого — ввести во внутренний мир героя симфонии, создать атмосферу невеселого раздумья, гнетущих мыслей. Уже по началу произведения видно, что автор, «идя в ногу» с веком, ощущает ладотональную сферу как сложную двенадцатизвуковую диатонику, то есть как лад, в который входят по существу все звуки темперированного строя (возникающие главным образом в результате понижения основных). Это становится особенно ясным в изложении главной партии, в которой d-moll трактуется как полный комплекс двенадцатизвуковой диатоники2.

Поэтому, в частности, уже в экспозиции тоническое трезвучие мы слышим и как минорное, и как мажорное, и как уменьшенное и т. д.

_________

1 A. Honegger. Je suis compositeur. Paris, 1951, pp. 100–101.

1 Трехчастность вообще характерна для французского симфонизма (Сен-Санс, Франк, Шоссон, д'Энди).

2 Процесс последовательной хроматизации лада, естественно, привел к этой сложной диатонике, в которой функциональное значение всех звуков, разумеется, все же неравноценно.

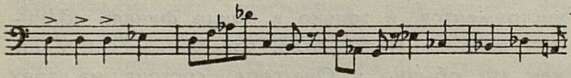

Изложение основной темы Allegro, особенно вначале, фактурно довольно резко контрастирует вступлению: подчеркнутое одноголосие — грозные, суровые, аскетичные унисоны как образ той злой, агрессивной силы, которая повергла героя в угнетенное состояние духа. Интересно, что эти унисоны главной темы чем-то явно сродни теме приставов из «Бориса Годунова» Мусоргского:

В дальнейшем развитии тема главной партии, сохраняя общие контуры, постоянно меняет свое обличье. Особенно показательна в этом отношении «верхушка» темы: в каждом проведении она иная. Если же учесть, что в условиях необычайно расширенного звукового состава лада композитор каждый раз меняет и арпеджированный подход к вершине, строя его то на уменьшенном, то на увеличенном трезвучиях, тетрахорде, состоящем из двух кварт, и т. п., — станет очевидной особенная «хамелеонность» этой злой, изощренной темы.

Нужно добавить, что в ее изложении большую драматическую роль играет жанровый фактор — поступь быстрого сурового марша, столь характерная для создания аналогичных агрессивных образов во многих драматических симфониях нашего времени.

Побочная партия вовлекает слушателя в лирическую сферу. Как бы продолжая интонации, мелькнувшие и во вступлении, и в связующем построении, тема побочной партии в противоположность главной интонационно трепетна, лирически импульсивна, обильно хроматизирована и напевна. В ней проступает даже подобие секвенций — редкое явление в симфониях XX века.

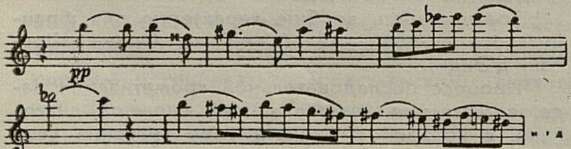

И некоторая секвенциобразность, придающая напевность, и жалобные предъемы и задержания, и стонущая хроматика — все это органично связано с интонационной сферой речевого высказывания, чем в первую очередь утверждающие образы и противопоставляются «агрессивной» главной партии. Заметна их близость и к хрупким скрябинским темам, и к parlando оперы Дебюсси:

Корректив времени опять-таки внесен в ладовый строй темы: она также содержит элементы политональности и диссонирующей вибрации, возникающей в результате опоры скрипичной темы на «вращающееся» остинато [1] и цепочку восходящих и нисходящих альтовых квартсекстаккордов (преимущественно).

Собственно экспозиция побочной темы занимает всего лишь восьмитакт; как непосредственное ее продолжение появляется триольный динамический мотив. Он вступает в диалог с жалобными интонациями, вычлененными из побочной партии, и выходит из него явным победителем — стреттная имитация мотива в крайних голосах (снова накладывающихся на остинато) приводит к высокой, лирически напряженной фонике, в которой особенно акцентируется звук «а». Заключительная партия синтезирует интонации вступления и главной темы.

Лаконичная, но импульсивная разработка строится исключительно на материале главной партии (преимущественно первой ее половины — восходящий арпеджиобразный мотив) и триольной попевке. В кульминации разработки «застрявшая» в высоких регистрах «верхушка» главной темы (акцентированная нисходящая секунда) также проводится неоднократно на фоне хроматизированных восходящих звукорядов. Она приводит к стреттной имитации того же (теперь акцентированного) арпеджиобразного восходящего мотива во всех голосах.

Кульминационное звучание темы сменяется репризным проведением вступления, связующей и побочной партий. Появление в репризе главной партии после побочной (своеобразная зеркальность) не противоречит ощущению репризности, ибо раньше собственно разработка была построена целиком на материале главной партии.

Вместе с тем, как это достаточно часто бывает в наше время, фактура репризы разработочна: в ней появляются и новая драматургия образов, и новые тематические элементы. Это особенно заметно при возвращении (между проведениями побочной и заключительной партий) материала главной темы, на котором построена вторая (и главная) кульминация всей части2. Если же учесть, что после репризы следует небольшая кода, в которой возникают опять-таки все три главные темы, то, видимо, наиболее естественно назвать репризу репризой-разработкой,

_________

1 Остинато «кружится» в небольших диапазонах — по малым и большим секундам.

2 Как известно, у Чайковского мы находим несколько примеров отнесения главной кульминации к динамической репризе.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- За музыку коммунистического завтра! 9

- Советской Белоруссии — 45 лет 15

- Диалектика искусства 17

- Сила песни 25

- К итогам дискуссии 33

- Вариации на неизменную тему 43

- Новому — дорогу! 47

- Готовить разносторонних музыкантов 50

- Надо искать выход 52

- Режиссер в опере 53

- Второе рождение оперы 59

- Впервые на советской сцене 64

- Первая азербайджанская балерина 67

- Эскиз портрета 72

- Музыканты из Молдавии 75

- В честь Пабло Казальса 79

- Памяти Лео Вейнера 82

- Имени Никколо Паганини 83

- Из воспоминаний 85

- В концертных залах 93

- Талант публициста 104

- Думать, спорить, искать 106

- Опера? Музыкальная новелла? 108

- «Главное, ребята, сердцем не стареть…» 112

- «Военные» симфонии Онеггера 120

- Музыка, возвращенная народу 132

- Живой Пуленк 134

- Чем озабочен второй гобой? 137

- Больше инициативы 139

- О нашем современнике 145

- Тема, оставшаяся нерешенной 147

- Нотография 152

- Наши юбиляры. Х. Ф. Ахметов, В. А. Белый 153

- Хроника 155