воспитательницей в детском доме, выступала в самодеятельных концертах, в госпиталях и колхозных клубах, исполняя песни на русском, литовском, узбекском и еврейском языках.

7 октября 1945 года, в день восемнадцатилетия, она подала заявление о приеме в партию. А через шесть лет, того же самого числа, состоялся ее первый после окончания Вильнюсской консерватории сольный концерт. Она пела Чайковского и Шуберта, Россини и Глинку. Умение использовать все возможности своего не очень сильного, но удивительно мягкого и нежного по тембру голоса (лирико-колоратурное сопрано), приятного и в высоком и низком регистрах, вокальная культура, непринужденность исполнения — все это произвело хорошее впечатление на вильнюсских любителей музыки. Были аплодисменты, цветы, похвалы рецензентов. Были и критические замечания. Единственным недовольным лицом оказалась сама певица. Человек беспокойный, ищущий, она чувствовала, что еще не нашла свое место в искусстве. И на следующих концертах Лифшицайте стала сочетать классику с русскими, литовскими, польскими песнями, с напевами народов Средней Азии. Она все время экспериментировала, обновляла репертуар, стремясь постичь стиль каждого образца фольклора.

Еще в консерватории, слушая, как Нехама поет песни своего народа, ее преподавательница Н. Карнавичене говорила: «Это ваше призвание». И тот декабрьский вечер пятьдесят шестого года, когда Нехама впервые исполнила в концерте еврейскую песню, стал переломным в ее творческой биографии.

С тех пор Н. Лифшицайте принесла на сцену десятки народных песен — старинных и современных, хорошо известных и исполненных впервые ею. Лифшицайте воскрешает к жизни то мелодию XVIII века или городской романс 900-х годов, то «Эйли-эйли», возникшую как протест против погромов пятого года, или марш кавалеристов-буденновцев, то гимн партизан вильнюсского гетто, или частушки, родившиеся в первых еврейских колхозах. В городах и селах Белоруссии, Украины, Молдавии певица неутомимо разыскивает новые народные мелодии.

Она принесла на эстраду песни М. Гебиртика, Э. Бердичевера, М. Варшавского, Б. Бродера — народных композиторов, зачастую не знакомых даже с музыкальной грамотой. Нередко после концерта ее можно увидеть сидящей в зале с несколькими оставшимися слушателями, у которых она записывает слова и музыку. И все, что исполняет Н. Лифшицайте, заново осмыслено, звучит всегда современно, злободневно, свежо. Не случайно для некоторых хорошо известных и десятилетиями исполнявшихся песен она попросила написать новые слова. Даже такие песни, как «Ба мир бисту шейн» или «Местечко Бельц» (на новый текст И. Котляра), «стертые» десятками ресторанных певцов, обрели в ее исполнении первоначальную музыкальную свежесть.

У исполнителей еврейских песен существовал, да и существует еще до сих пор некий шаблон: чаще всего исполняют песни минорного характера. В этих песнях много печали и трагизма. Но, может быть, именно потому, что в жизни народа было немало горького, люди создавали и задорные, жизнеутверждающие песни. Такова в общем черта всякого народного характера. И глубоко прав был Горький, заметивший как-то, что хотя творцы фольклора жили тяжело, были бес-

правны и беззащитны, коллективу всегда свойственны сознание своего бессмертия и уверенность в победе над всеми враждебными ему силами. И артистка, чувствуя это, нередко сообщает некоторым печальным песням то иронию, то философскую усмешку, то силу жизнеутверждения.

Особый вид народных песен — песни без слов. Послушайте, как трактует Лифшицайте написанную на их основе Я. Розенфельдом «Поэму без слов». Это поэма-раздумье. Ее подтекст — размышления о смысле бытия — певица раскрывает тонко и проникновенно, ее голос наполняется то мягкой печалью, то смеется, то звучат в нем бунтарские ноты. И когда грустное анданте переходит в аллегро, бурное, ликующее, оно воспринимается как символ бессмертия народа.

Закончена «Поэма без слов». Теперь Лифшицайте исполняет шуточную песенку. Руки подняты в защитном движении, испуг на лице смешан с лукавством: молоденькая девушка вернулась после встречи с милым домой и умоляет: «Ой, мама, не бей меня, все равно уже поздно...» А потом — лирическая колыбельная («Спи, мой Янкеле») — голос звучит приглушенно и нежно, жесты плавны и ритмичны, глаза улыбаются. А через минуту — суровое, замкнутое лицо, взгляд невидящих глаз. Это плач по погибшим. Но вот в голосе металл, гнев, ненависть. «Наш город горит! Все объято огнем, а вы стоите и смотрите на бушующее пламя. Еще минута, и будет поздно: город, люди, жизнь — все будет уничтожено. Братья, не стойте! Руками, кровью своей тушите пожар — покажите, на что вы способны!» Песня так и называется — «Горит!» Ее написал белостокский столяр М. Гебиртик накануне уничтожения фашистами городского гетто. Все погибли. А песня осталась. Она живет как напоминание, как призыв к бдительности.

Поет Лифшицайте и сатирические песни, в которых пародийный момент дан не только в тексте, но и в самом музыкальном материале. Такова, например, песня-диалог синагогального служки и кантора, высмеивающая человеческую глупость. Мелодия ее пародирует обрядовые напевы. И нужно слышать, как тонко передает она то ложную многозначительность речи персонажей, то откровенную насмешку над ними. Это и очень зло, и очень смешно.

Мы подошли к характернейшей черте дарования Лифшицайте — к его синтетичности. Да, искусство певицы — это подлинно художественный синтез музыки и слова. Она доносит до слушателей не только все оттенки мелодии, но и все детали текста. А для исполнения народных песен, склонных к сюжетности, это особенно важно. Каждая такая песня артистки — это рассказ в музыке, законченная жанровая сценка или романтическая новелла, трехминутная повесть о человеческой судьбе или юмористический эпизод. Лифшицайте вкладывает в них столько души и обаяния, что уже не просто поет: она живет чувствами своих героев. Не случайно в числе ее программ — две театрализованные. Одна из них — «Блуждающие звезды» по Шолом-Алейхему — спектакль-концерт, в котором Лифшицайте играет роль Розалии Спивак. Идея музыкально-литературного монтажа положена и в основу одной из последних ее программ «Пой, мое сердце, песню мира». Поэзия и музыка рассказывают в ней о героях восстания вильнюсского гетто, об освобожденном народе.

Несколько слов об обновлении певицей репертуара. Она хочет петь такие песни, которые бы отразили современность. И неустанно ищет их. Ищет не одна: в творческом содружестве с композиторами. Для нее пишут Д. Покрасс, Г. Брук, Л. Коган, литовский композитор А. Баркаускас, румынский — Э. Секулец. В последнее время певица вновь обратилась к музьжальному фольклору разных народов, отбирая то, что близко ее таланту и стилю исполнения. Таковы великолепная молдавская песня «Фрунзе верде» и литовские напевы в обработке Дварионаса. В одной из последних программ певицы, показанных москвичам, первое отделение целиком состояло из произведений советских авторов.

Все чаще, наряду с образцами фольклора, Лифшицайте включает в свой репертуар классику. И как обогатили его «Восточный романс» Н. Римского-Корсакова, «Еврейская песня» М. Мусоргского, как органично вошли в него сочинения и обработки народных мелодий Ю. Энгеля, М. Гнесина, А. Крейна, Вокализ Ю. Шапорина!

И если все-таки в репертуаре певицы недостаточно еще новых произведений, не уступающих по своим качествам лучшим образцам прошлого, то вина за это ложится на композиторов. Недавно И. Яунзем подарила артистке песни, рожденные революцией 1917 года. Ей обещали свои новые произведения Д. Шостакович, Т. Хренников, М. Вайнберг. Рассказать в новых песнях о великой и многотрудной нашей действительности — вот в чем видит сейчас певица свое призвание.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза 5

- Теория отражения и музыка 7

- Певец Украины 16

- Композиторы Дагестана 21

- Выдающийся просветитель-музыкант 26

- Новое в гайдниане 32

- Необходимы радикальные изменения 34

- Внимание и взыскательность 37

- Встреча с Вагнером 40

- Большой сибирский 46

- Двое молодых 54

- Гости с Иртыша 58

- Служение музыке 63

- Поэтичность и строгость 68

- Три лауреата 70

- Первый лидский 73

- Заметки о мастерстве 74

- Знакомство с певцом 81

- Контрабасист-виртуоз 82

- Имени Обретенова 83

- Горячность чувств 84

- Играет Огдон 86

- «Кларион Концертс» 88

- Творческая убежденность 89

- Друзья из Англии 90

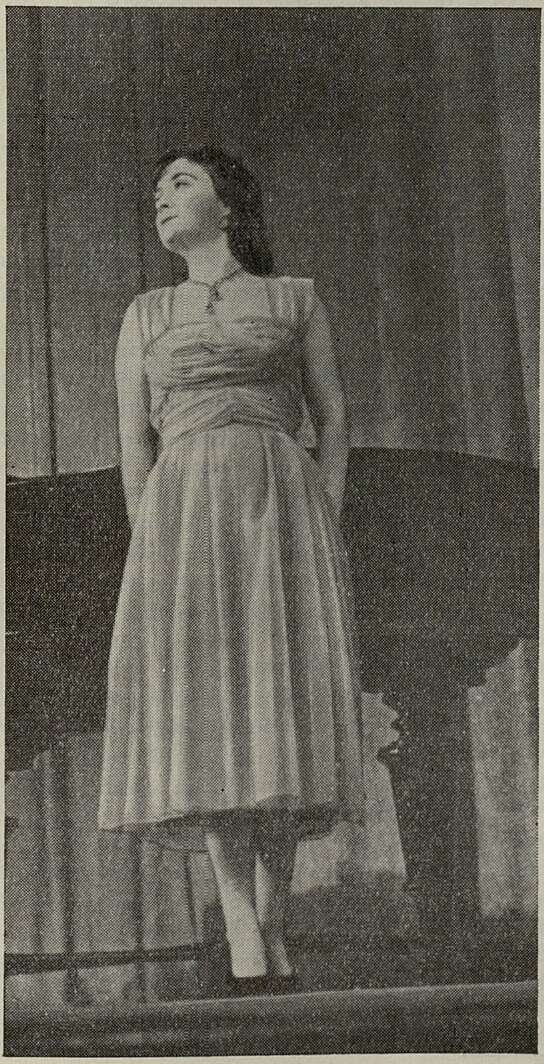

- Призвание 92

- Песни Мексики, Бразилии, Кубы 95

- Расширять музыкальный кругозор 98

- Опера в концертном исполнении 101

- Внимание: русская частушка! 104

- …И творчески выполнять 106

- Возродить былые традиции 110

- Музыка, общество, «авангард» 112

- Выдающийся мастер современности 117

- Композитор рассказывает 122

- Пять вечеров в итальянской опере 128

- Е. К. Тикоцкий 138

- Ю. Н. Тюлин 139

- Л. А. Энтелис 140

- С. Ю. Левик 141

- Решения партии — в жизнь! 143

- Городу и селу 144

- Будет песня ульяновцам! 145

- «Шакунтала» 145

- «Рябиновое ожерелье» 146

- Хорошее дело 147

- Это будет в шестьдесят четвертом! 148

- Сердечно поздравляем! 149

- В Институте искусств 150

- Первый Северо-Кавказский 152

- Артистические удачи 153

- Интервью с любителем музыки 154

- Юбиляры — гости москвичей 155

- К статье «В Институте искусств» 156

- 50 лет успеха 158

- Ю. Григоровичу 158

- Памяти ушедших. И. И. Туски, Г. П. Фельдман 159

- Указатель статей журнала «Советская музыка» за 1963 год 160