(авторы — Э. Лазарев и В. Катанян) развивается от образа Слесаря (и отчасти Изобретателя, Парня) к образам Профессора и других людей будущего. Начинается же и завершается эта линия развития как бы большими арками — хоровыми прологом и эпилогом, представляющими собой по существу лирическое обобщение «от автора». Э. Лазареву, имеющему уже опыт в области сочинения музыки крупной формы, музыки большого, гражданского накала чувства, удалось в прологе и эпилоге создать яркие хоровые номера, придающие всему спектаклю стройность, завершенность («репризностью» формы эстетически «оправдывается» в деталях выписанная цепочка многочисленных мелких портретов и портретиков обывателей в «срединной» части оперы).

Хорошо звучит партитура, сделанная рукой, чуткой к острохарактерным краскам в оркестре. Рельефные, короткие музыкальные темы отлично «накладываются» на остроумные сценические характеристики действующих лиц.

Посмотрев спектакль «Клоп», мы невольно задумались: какой блестящий музыкально-сатирический кинофильм мог бы родиться на его основе!..

О достоинствах «Патетической оратории» Г. Свиридова много написано. Не будем повторяться, скажем лишь: и здесь театру удалось, идя от музыки, найти сценическое решение, которое представляется единственно верным, единственно возможным — так «дружно», так «заодно» с музыкой воздействует оно на зрительный зал.

Лаконизм, прямые динамические линии декоративного оформления, строго, точно продуманные световые контрасты, предельная простота костюмов. Умело используемые элементы кино: портрет Ильича — такого, каким его рисует поэт:

Рот открыт

в напряженной речи,

Усов щетинка

вздернулась ввысь,

В складках лба

зажата человечья,

В огромный лоб —

огромная мысль...

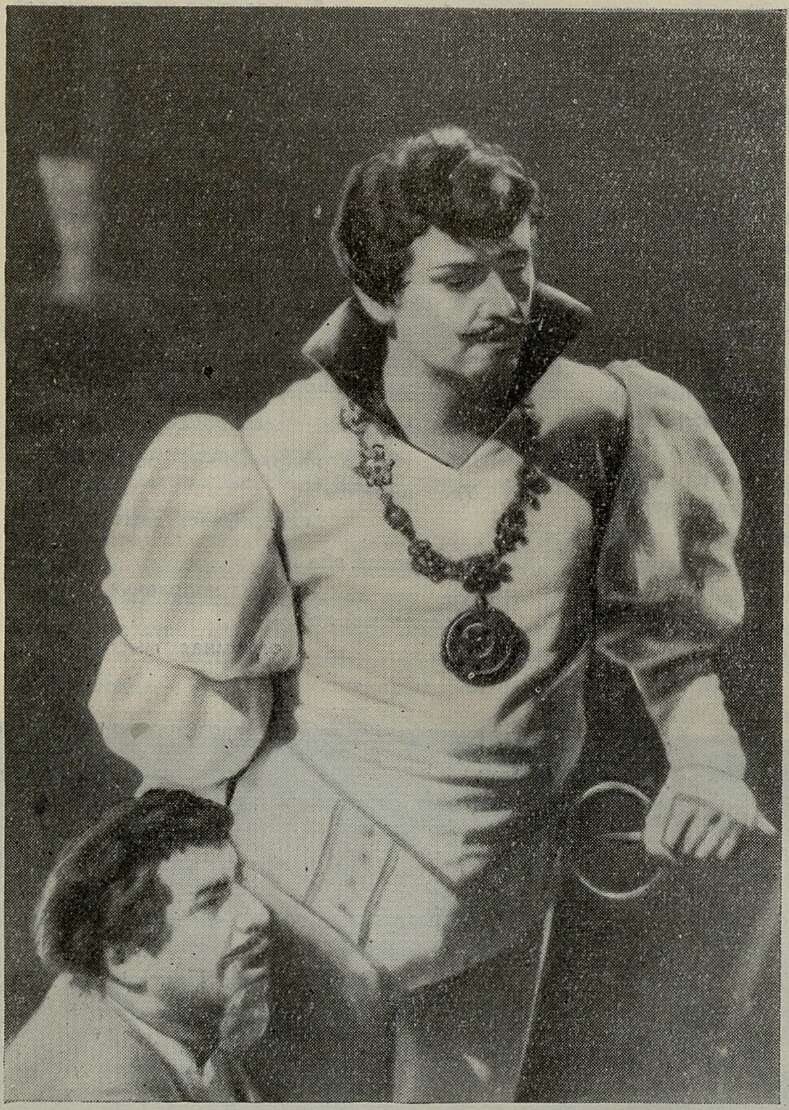

«Клоп».

Баян — В. Егудин, Присыпкин — Ю. Саков

Никакого парада, никакой бутафорской слащавости. Портрет Ильича простой, сурово-будничный. Скульптурные группы — «барельефы», но и в них эффектная символичность одних, напряженно застывших фигур уравновешивается другими, словно только сейчас вышедшими из толпы созидающих, дерзающих, борющихся. Мы потому подробно останавливаемся на внешней, сценической культуре постановки, что в Новосибирском театре стали на правильную точку зрения: здесь понимают, что только строгий лаконизм оформления дает возможность полностью сосредоточить внимание на музыке, на действии.

...Спектакль развертывается от «картины» к «картине» (соответственно частям оратории) и по мере приближения к финалу в слушателях нарастает чувство гордой солидарности с тем, что выражают эта музыка и стихи Маяковского «Светить всегда, светить везде...». Хочется вновь и вновь переживать тот волнующий, радостный миг, когда звучание заключающего спектакль хора рождает такое ощущение, будто гимн светлому будущему исторгается и из твоей души, будто слова его повторяют как клятву и сидящие рядом с тобой люди...

Умение вызвать в зрителях активное сопереживание происходящего на сцене — вот что радует прежде всего в этом спектакле, созданном новосибирцами.

Свежесть, творческая самостоятельность в прочтении опер классического репертуара — качества, которые Новосибирский театр, пожалуй, лучше всего обнаруживает в постановках «Дон Жуана» и «Бориса Годунова».

Сто семьдесят шесть лет идет опера Моцарта на сценах всего мира — не так-то легко сделать на ее основе спектакль оригинальный, самобытный. И тем не менее цель эта достигнута.

Новосибирцы создали свою интерпретацию спектакля: их Дон Жуан не столько конкретное лицо, сколько символ юности, ее щедро и беспечно растрачиваемых жизненных сил. Восстановив финальный секстет (который нередко опускается), театр в значительной мере приближается к той трактовке «Дон Жуана», которую сформулировал еще А. Серов. Сводится она в самых общих чертах вот к чему: вся история Дон Жуана обычна, преходяща. И роль финального ансамбля как раз в том и заключена, чтобы показать зрителям, что после гибели этого «непутевого героя» все идет своим чередом, жизнь

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза 5

- Теория отражения и музыка 7

- Певец Украины 16

- Композиторы Дагестана 21

- Выдающийся просветитель-музыкант 26

- Новое в гайдниане 32

- Необходимы радикальные изменения 34

- Внимание и взыскательность 37

- Встреча с Вагнером 40

- Большой сибирский 46

- Двое молодых 54

- Гости с Иртыша 58

- Служение музыке 63

- Поэтичность и строгость 68

- Три лауреата 70

- Первый лидский 73

- Заметки о мастерстве 74

- Знакомство с певцом 81

- Контрабасист-виртуоз 82

- Имени Обретенова 83

- Горячность чувств 84

- Играет Огдон 86

- «Кларион Концертс» 88

- Творческая убежденность 89

- Друзья из Англии 90

- Призвание 92

- Песни Мексики, Бразилии, Кубы 95

- Расширять музыкальный кругозор 98

- Опера в концертном исполнении 101

- Внимание: русская частушка! 104

- …И творчески выполнять 106

- Возродить былые традиции 110

- Музыка, общество, «авангард» 112

- Выдающийся мастер современности 117

- Композитор рассказывает 122

- Пять вечеров в итальянской опере 128

- Е. К. Тикоцкий 138

- Ю. Н. Тюлин 139

- Л. А. Энтелис 140

- С. Ю. Левик 141

- Решения партии — в жизнь! 143

- Городу и селу 144

- Будет песня ульяновцам! 145

- «Шакунтала» 145

- «Рябиновое ожерелье» 146

- Хорошее дело 147

- Это будет в шестьдесят четвертом! 148

- Сердечно поздравляем! 149

- В Институте искусств 150

- Первый Северо-Кавказский 152

- Артистические удачи 153

- Интервью с любителем музыки 154

- Юбиляры — гости москвичей 155

- К статье «В Институте искусств» 156

- 50 лет успеха 158

- Ю. Григоровичу 158

- Памяти ушедших. И. И. Туски, Г. П. Фельдман 159

- Указатель статей журнала «Советская музыка» за 1963 год 160