Если в «Балете-симфонии», по свидетельству композитора, он старался раскрыть перед слушателем главным образом эмоциональный мир людей, то в «Лунной оратории» его привлекла задача передать страстность и глубину творческой мысли человека.

Поставленное впервые в тартуском театре «Ванемуйне», произведение Тамберга трактовалось как часть своеобразно задуманного театрального представления1 под общим названием «Вечный Человек». Оратория шла в один вечер с трагедией Софокла «Царь Эдип», музыка к которой также написана Тамбергом.

На первый взгляд может показаться весьма странным объединение столь отдаленных друг от друга эпох. Действительно, содержание древнего мифа об Эдипе и повествование о нашем сегодня разделяет более чем две с половиной тысячи лет. Но эти контрасты выявляют с особой остротой и наглядностью путь, пройденный человечеством, его огромные завоевания. На заре истории человек чувствовал себя лишь безвольной игрушкой в руках всемогущего рока и божественных сил, а ныне он покоритель природы, сам вершит свою судьбу и судьбу всей планеты. Именно такая идея заключена в монологе Вечного Человека перед началом спектакля.

Обе части представления объединены общим постановочным (режиссер — Вольдемар Пансо) и декоративным замыслом (художник — Георг Сандер). Артисты появляются на небольшой овальной площадке и остаются «с глазу на глаз» со зрителем.

Единство спектакля в значительной мере достигается стилистическим единством музыки, активно участвующей и в драматургии трагедии Софокла. Музыка Тамберга прекрасно воссоздает атмосферу далекой и суровой античной эпохи. Композитор лаконичными средствами умеет рассеять напряженность событий (такова функция хора Совета старейшин и уравновешенной оркестровой интерлюдии, привносящих эпический пафос и широту); с другой же стороны, тема меди, олицетворяющая невыносимые душевные страдания Эдипа, и удары литавр, предвещающие роковые события, еще более усиливают трагедийный накал.

В мужских хорах композитор использует строгое диатоническое поступенное движение хоровых напевов. Преобладают квартовые, квинтовые и октаво-унисонные звучности. В оркестре же ведущая роль поручена деревянным духовым (в особенности выделяется спокойно-задумчивое звучание фагота).

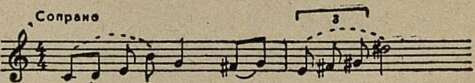

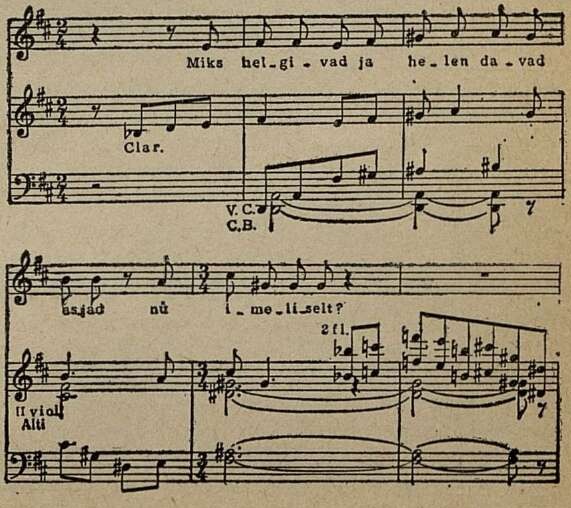

Понятно, что музыка оратории вводит нас в совершенно иной мир величественных событий нашей эпохи. Тема завоевания космоса (ей ранее были уже посвящены Четвертая симфония и «Ода первому космонавту» Я. Ряятса) получила в «Лунной оратории» новое и разностороннее воплощение. Спокойно поступенному движению хоров «Царя Эдипа» противостоит здесь размашистое, охватывающее не одну октаву строение мелодии, а также характерные ходы на большие интервалы. Особо же выразительную роль в мелодическом рисунке приобретают скачки на большую септиму. Представляется, что именно этот интервал тесно связан с образным содержанием оратории. Его напряженное звучание порой ассоциируется с впечатлением от энергичного рывка «звездных» людей в неизведанную космическую даль. Вслушаемся хотя бы в начало хора второй части («И вот она летит») или же в следующий за ним имитационный дуэт солистов на те же слова:

Выразительность мелодического рисунка подчеркнута интервалом большой септимы (аналогичное строение имеет и мелодия хора заключительной части: «Две с половиной тысячи лет...»).

Конечно, это лишь пример органической интонационной связи, существующей между всеми разделами оратории. Не меньшую роль приобретает и объединяющий многие разделы произведения образ лунного света.

Преображаясь и развиваясь (путем монотематического варьирования), тема лунного света «пронизывает» своими интонациями большинство мелодий оратории. Величие достижений в завоевании космоса — свидетельство того, каких неизмеримых высот достиг разум человека, его научные познания. Это свидетельство и того, как изменился, какого мастерства достиг труд человека. Лирические части оратории логично вплетаются в повествование о космосе, в мечты о будущих полетах на другие планеты.

Так, обогащая сферу поэтических эмоций, композитор подчеркивает, что романтика наших дней не исчерпывается лишь созерцанием природы и

_________

1 «Лунная оратория» прозвучала уже и в Тарту, и в Таллине. В Тарту она была поставлена на сцене театра «Ванемуйне», дирижер — Эрих Кылар, солисты — Лехте Марк (сопрано) и Тео Майсте (баритон). Таллинцы же услышали ее в концертном исполнении смешанным хором и симфоническим оркестром Эстонского радио под управлением Романа Матсова.

любовными грезами. Она находит себе пищу и в дерзаниях научной мысли, в смелом проникновении в заветные тайны природы.

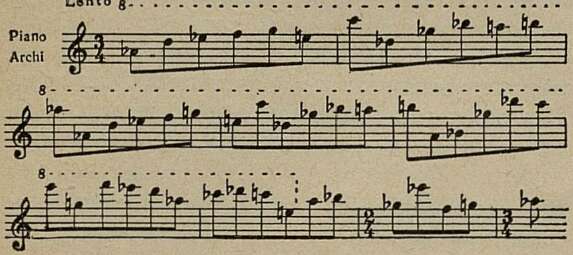

Начинается оратория музыкой лунного света, далекого, холодного, зыбкого. Тема размеренно шагает по всем звукам хроматического звукоряда. Она появляется дважды и потом, словно отражаясь, проходит в обратном движении:

Эта мелодия звучит у фортепиано и струнных на расстоянии четырех октав, что придает ей еще более призрачный характер. Но вот мечта человека обращается к Луне. Излагаемая двумя флейтами и саксофоном сопрано, тема мечты тонально более определенна, но интонационная общность сохраняется; к тому же предыдущая тема продолжает звучать, как фон:

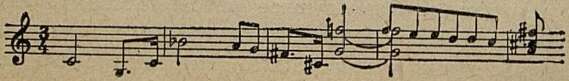

Тема мечты о космосе на протяжении последующего развития появляется неоднократно и в свою очередь подвергается развитию. Она принимает мягкие, лирические очертания в начале третьей части («Созревание»), холодные, застывшие контуры в седьмой части («Гренландия»). В финале же (восьмая часть — «Великий бросок») она получит энергичный, решительный характер и, вклиниваясь в сообщение чтеца о новых завоеваниях космических пространств, подготовит появление заключительного хора «Две с половиной тысячи лет...». Отметим также ликующую, раздольную тему радости, впервые появляющуюся у медной группы при сообщении о запуске спутника:

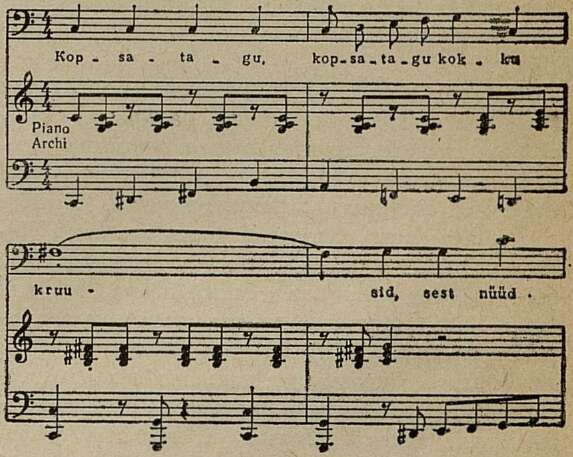

Мелодия радости появляется в шестой части, «Мы плоть и кровь», посвященной созидательному труду. Так подчеркивается мысль о том, что именно народ в своей повседневной деятельности является творцом всех замечательных достижений в овладении космосом. Среди остальных частей оратории хочется отметить два особенно удачных эпизода. Это прежде всего веселая энергичная застольная песня мужчин:

В несколько иных, более мягких лирических тонах звучит та же тема в исполнении смешанного хора в пятой части. Именно эта часть («Все вещи светятся») — лирическая кульминация оратории — должна быть отмечена как несомненная удача композитора. Для нее характерна очень теплая, но в то же время скромная мелодия, напоминающая своим рисунком старинные эстонские народные напевы, за внешней сдержанностью которых можно, однако, угадать большой накал чувств. Подобный колорит придает партии сопрано особую целомудренность:

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Характер и коллектив 5

- «Что такое ЛЭП» 9

- По праву будущего 11

- Современную тему — современными средствами 21

- Быть симфонии и опере! 23

- Наболевшие проблемы 24

- «Лунная оратория» 26

- Дети слушают музыку 29

- Обновляя традиции классики 37

- О теории Хиндемита 41

- О теории Хиндемита 42

- Ближе к жизни 52

- Волнующие встречи… 57

- Верди и Шекспир 59

- Русский режиссер об «Отелло» 66

- Финал «Трубадура» 69

- Молодой ансамбль 78

- В исполнении Павла Серебрякова 80

- Хорошее начало 83

- Соратница Шаляпина 84

- Искусство радиопостановки 91

- Серьезным жанрам — первую программу 94

- В эфире — музыка 95

- Исполнитель и песня 97

- В нашем клубе звучит джаз 100

- Орджоникидзе — Нальчик 103

- А ручьи-то журчат… 106

- Раздумья и сомнения 107

- Научить понимать музыку 110

- Образование и воспитание неразрывны 112

- Пусть крепнет наша дружба! 115

- Народная музыка 122

- Песни на скамье подсудимых 126

- С позиций «холодной войны» 128

- Живой Бизе 134

- Итог многолетнего труда 140

- Наши юбиляры: А. В. Богатырев, В. Л. Поляков, В. А. Цуккерман 143

- В смешном ладу 147

- Хроника 152