ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

В. Цендровский

ОБНОВЛЯЯ ТРАДИЦИИ КЛАССИКИ

Проблемы развития современной музыки, в частности проблемы обновления реалистического музыкального языка, неизменно привлекают внимание исследователей. Интересный материал представляет с этой точки зрения творчество Г. Свиридова, одно из примечательных явлений советской музыки. Большой интерес вызывает гармония композитора — оригинальная и в то же время часто использующая привычные и простые средства, достигающая новизны выражения при прочной опоре на достижения реалистической музыки прошлого. Вот об этой стороне гармонического стиля Свиридова и хочется поговорить в настоящей статье.

Общеизвестна глубокая национальная почвенность самобытного искусства Свиридова. В области музыкального языка в самой общей и самой внешней форме обозначить ее можно одним словом: диатонизм. Обратимся хотя бы к роли народно-натуральных ладов, ставших у композитора постоянным и ярким источником выразительности наравне с обычным мажоро-минором. И дело не столько в частом применении этих ладов, сколько в широте образного охвата, богатстве оттенков, с каким он использует их возможности.

Такая широта отражает глубокий процесс освоения народных ладов, начатый профессиональной музыкой еще в прошлом веке. Прозрачное, акварельное вступление к четвертой части «Патетической оратории» («Наша земля»), таинственная обрядовая картина с призрачными оркестровыми тремоло, прерываемыми возгласами-заклинаниями хора («Ночь под Ивана Купала» из поэмы «Памяти Сергея Есенина»), буйная, могучая стихия и беспредельная щемящая скорбь («Поет зима» и «В том краю» из этой же поэмы), воспоминания о суровом, величественном прошлом (пролог «Страны отцов»), мужественное «Возвращение солдата», исполненная обличительного сарказма, жизнерадостная, бодрая «Честная бедность» (обе песни из бернсовского цикла) — в воплощении всей этой гаммы образов

немалую роль играют средства натурального минора. Столь же разнообразно использует композитор другие диатонические лады, например дорийский. Вспомним нежный и хрупкий образ «Березки» («У меня отец — крестьянин»), трагическую картину народных бедствий в «1919-ом» или сочную жанровую зарисовку в «Молотьбе» («Памяти Сергея Есенина»).

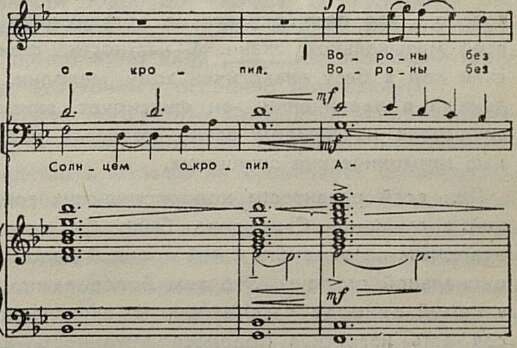

Большой интерес представляет вопрос об аккордике натуральных ладов. Стремясь к колористическому богатству гармоний, Свиридов широко использует завоевания реалистического музыкального языка, наряду с простыми аккордами смело употребляет остро диссонирующие сочетания, сложные многотерцовые структуры типа нон-, ундецим- и терцдецимаккордов, пентатонные созвучия, в том числе квартового строения. Особенно любимы композитором аккорды медиантового значения (например, большие септаккорды на медиантах натурального минора) с частым ведением их непосредственно в тонику, что вообще типично для русской музыки. Так, септаккорд шестой ступени минора определяет терпкий гармонический облик «Ночи под Ивана Купала» («За рекой горят огни»). В «Молотьбе» сочное звучание нонаккорда нижней медианты натурального мажора возникает как результат своеобразного претворения ладовой переменности:

Пример

Колоритны также многочисленные полифункциональные наложения на медиантовый бас и даже совмещения обеих медиант, образующие сложные многотерцовые созвучия (например, напряженная кульминация в завершении песни «1919-й»). Своеобразно применяет Свиридов многозвучные аккорды к мелодиям ярко выраженного русского народно-песенного склада. В большинстве своем появление подобных созвучий обусловлено здесь логикой развития мелодических голосов. Играя подчиненную, сопровождающую роль, голоса эти, родственные самой теме, черпают из нее интонационный материал. Такой принцип в какой-то степени напоминает процесс формирования вертикали в русском народном многоголосии, хотя несомненна ярко выраженная гармоническая направленность письма Свиридова. Получается интересный мелодико-гармонический результат, при котором сложные по составу созвучия органично входят в музыку, не нарушая стилистически характера мелодии.

Обычно подобные вертикали скреплены выдержанными звуками, сходными в данных условиях с встречающимися в народной музыке педалями. Убедительный пример — первая часть поэмы «Памяти Сергея Есенина» «Край ты мой заброшенный». Гармоническое развитие основано здесь на постепенном «обволакивании» выдержанной тонической квинты неаккордовыми звуками, порожденными мелодическим движением голосов. Сначала возникает остинатно повторяемое задержание (VI–V), затем к нему «подключаются» другие интонации — и вот уже звучат минорная доминанта, мажорная субдоминанта. Во второй половине второго куплета — кульминации песни — мелодизируется и бас, до тех пор почти неподвижный. В результате складываются красочные многозвучные комплексы, выступающие как кульминационный момент всего предшествующего развития:

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Характер и коллектив 5

- «Что такое ЛЭП» 9

- По праву будущего 11

- Современную тему — современными средствами 21

- Быть симфонии и опере! 23

- Наболевшие проблемы 24

- «Лунная оратория» 26

- Дети слушают музыку 29

- Обновляя традиции классики 37

- О теории Хиндемита 41

- О теории Хиндемита 42

- Ближе к жизни 52

- Волнующие встречи… 57

- Верди и Шекспир 59

- Русский режиссер об «Отелло» 66

- Финал «Трубадура» 69

- Молодой ансамбль 78

- В исполнении Павла Серебрякова 80

- Хорошее начало 83

- Соратница Шаляпина 84

- Искусство радиопостановки 91

- Серьезным жанрам — первую программу 94

- В эфире — музыка 95

- Исполнитель и песня 97

- В нашем клубе звучит джаз 100

- Орджоникидзе — Нальчик 103

- А ручьи-то журчат… 106

- Раздумья и сомнения 107

- Научить понимать музыку 110

- Образование и воспитание неразрывны 112

- Пусть крепнет наша дружба! 115

- Народная музыка 122

- Песни на скамье подсудимых 126

- С позиций «холодной войны» 128

- Живой Бизе 134

- Итог многолетнего труда 140

- Наши юбиляры: А. В. Богатырев, В. Л. Поляков, В. А. Цуккерман 143

- В смешном ладу 147

- Хроника 152