роль в нашем университете сыграли систематичность и последовательность занятий. Практика доказала, что именно от этих причин зависит регулярность их посещения. Мы учли также и навыки восприятия школьной аудитории. В каждой школе семинары постоянно вел один педагог, что несомненно способствовало установлению контакта с юными слушателями, облегчало своего рода проверку успеваемости. Но пусть не покажется нашим коллегам, что мы просто дублировали школьные методы обучения. Наоборот, семинары предполагают активное участие ребят в беседе о прозвучавшей музыке (в грамзаписи или исполнении преподавателя), о музыкальном кинофильме, прослушанной ранее лекции. Помимо того, руководство юношеского университета организовало несколько «факультативных» мероприятий, ставших важным компонентом обучения. Ребят приглашали посетить симфонические концерты в Большом зале консерватории, послушать «Евгения Онегина» Чайковского в оперной студии консерватории.

Наш вывод об учебном характере университетов культуры подтверждает и то обстоятельство, что юноши и девушки проявляли наибольший интерес именно к познавательной стороне занятий, стремились как можно глубже проникнуть в сущность музыкального искусства. Они не пугались серьезности предлагаемых тем, не требовали, чтобы их развлекали. Многие выпускники университета хотят продолжать свое музыкальное образование — поступают в кружки и студии, вечерние музыкальные школы. Это лучшая награда педагогам, сумевшим привить молодежи подлинную любовь к искусству.

К сожалению, далеко не каждого лектора можно назвать воспитателем чувства красоты. О важнейшей проблеме университетов культуры — проблеме лекторского состава — стоит поговорить особо.

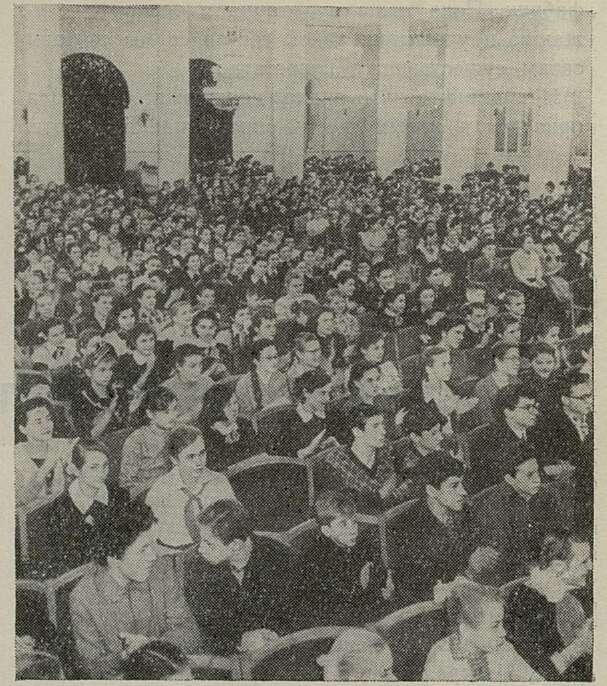

Представьте себе величественный зал Дома союзов. Стоит благоговейная тишина. Две тысячи юношей и девушек устремили взоры на лектора. К ним присоединяются тысячи других (общие занятия университета транслировались по телевидению). Слушатели верят, что сейчас произойдет чудо: человек, стоящий на трибуне, раскроет перед ними заветные двери в мир музыки. От его мастерства зависит, поднимется или упадет престиж искусства в глазах людей.

Но бывает и так: иной лектор читает скучно, бесстрастно, другой говорит ярко, красочно, да лишь скользит по верхам. Слушатели разочаровываются. Большинство лекторов нашего университета (среди них Дм. Кабалевский, К. Успенская, А. Макаров и многие другие) вели занятия умело и интересно. Однако случались и разочарования. А ведь одна-две неудачные лекции могут оказать столь печальное влияние на посещаемость, что его с трудом уравновесят несколько превосходных. Недостаток подлинно вдохновенных пропагандистов музыки посредством устного слова — общая беда университетов культуры. Казалось бы, всем ясно, что лектор — центральная фигура в большом народном деле, что подготовка их — насущная задача сегодняшнего дня. Внимание лектору! — не раз раздавались призывы и в печати, и на творческих совещаниях работников искусств, учреждений культуры. Тем не менее внимания нет как нет. В вузах студентов к такой деятельности по-прежнему не готовят, методическую помощь лекторам оказывают в высшей степени недостаточно, материальное положение их не упорядочено. А ведь подобные упущения учреждений культуры тормозят огромную, трудную и важную работу по эстетическому воспитанию масс.

Широкие круги общественности — та сила, без которой немыслимо движение народных университетов. В своей работе мы в большой степени опираемся на нее. Начать хотя бы с того, что наш университет был создан на общественных началах. Все, кто принимал участие в занятиях — преподаватели и студенты Московской консерватории, солисты-исполнители, педагоги дет-

ских музыкальных школ, театральные и музыкальные коллективы, композиторы, самодеятельные артисты, — делали это бесплатно. Руководству университета (ректор — А. Свешников) удалось наладить тесную связь с предприятиями, где работали некоторые наши слушатели, и со школами. Учебная часть действовала в тесном контакте с партийными и профсоюзными организациями. Контакт этот складывался следующим образом. В каждой общеобразовательной школе (их у нас 32), где проводился прием «учащихся», университет имел своих представителей — учителей, комсомольцев-активистов, просто энтузиастов музыки. Совет университета ежемесячно собирал этих организаторов, обсуждал пожелания слушателей, ход занятий, посещаемость. Тридцать педагогов-музыкантов руководили семинарами, некоторые из них (А. Галинская, Т. Дерюжинская, Т. Шнеерова, Л. Чарышева, М. Черняк, С. Юнгай и др.) — по два года подряд. Нельзя не сказать об энтузиазме наших активистов, преодолевавшем всякие препятствия. Истинными друзьями и пропагандистами музыки стали люди, казалось бы, далеких от нее профессий: преподаватель физики В. Антипова (школа № 525), учитель математики С. Бененсон (школа № 379), заведующий производственным обучением школы № 210 В. Чеботарев, завуч школы № 407 Е. Николаева и множество других товарищей (перечислить их всех нет никакой возможности). Мы уже не говорим о профессионалах — учителях пения В. Фридрих и Р. Романове или преподавателях музыкальных школ — Е. Альтерман, Г. Гореликовой, А. Шварцман, Е. Мейен, Т. Паршиной, пользовавшихся глубоким уважением и любовью ребят. Только тот, кто работал с нашей пытливой и благодарной молодежью, поймет, как велико моральное удовлетворение от общения с ней, щедро вознаграждавшее педагогов.

В наступающем году предполагается открыть два районных университета музыкальной культуры для детей и юношества такого же типа, как общегородской. Есть все основания полагать, что и они сыграют незаменимую роль в эстетическом воспитании и образовании молодежи.

Говоря об опыте своей работы, мы все время подчеркивали необходимость планомерного обучения слушателей. Но речь идет об обучении основам искусства, а такой процесс всегда одновременно оказывает эстетическое и этическое влияние. Это неразрывные стороны одного процесса. Но, оказывается, есть такие работники университетов культуры и даже их руководители, которые свободно расчленяют единое целое, не смущаясь результатами. Директор Московской филармонии М. Белоцерковский в своей статье «Из нашего опыта» («Советская музыка», № 3 за 1963 г.), полемизируя с С. Борисовой, автором статьи «Есть причины для беспокойства» («Советская музыка», № 7, за 1962 г.), называет ошибочной тенденцию подмены «стоящей перед народными университетами задачи идейно-эстетического воспитания слушателей задачей музыкального образования» (разрядка моя. — Н. Г.). Противопоставляя воспитание образованию, М. Белоцерковский допускает серьезную педагогическую ошибку. Как же можно всерьез говорить о воспитательном эффекте, если он не имеет прочной опоры на знания? Партия ставит сейчас перед советской школой как первоочередную цель — преодолеть известный разрыв между обучением и воспитанием. «Не подтягивать одно до другого, а слить в единый поток обучение и воспитание — вот в чем задача», — говорил Л. Ильичев в своем докладе на идеологическом Пленуме ЦК КПСС.

Точка же зрения директора Московской филармонии по существу выражает еще бытующую тенденцию превращения университетов культуры в лектории полуразвлекательного характера. Ту же тенденцию отражают некоторые предложения, высказанные в последнее время в прессе и на творческих собраниях. Они порой ошеломляют своей неожиданностью: то рекомендуется на занятиях главным образом демонстрировать фильмы, предоставляя лектору время лишь для вступительного слова, то устраивать встречи с деятелями искусств, дискуссии, устные журналы. Нет, перечисленные формы, вполне приемлемые в работе клубов, не заменят процесса систематического вооружения людей знаниями, к которым они так жадно тянутся.

У работников университетов культуры еще много нерешенных, наболевших вопросов, и методических и организационных. Всем нам предстоит немало сделать в области эстетического воспитания трудящихся, и эти серьезные задачи требуют совершенно ясного осознания своей доли ответственности в общем народном деле.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Характер и коллектив 5

- «Что такое ЛЭП» 9

- По праву будущего 11

- Современную тему — современными средствами 21

- Быть симфонии и опере! 23

- Наболевшие проблемы 24

- «Лунная оратория» 26

- Дети слушают музыку 29

- Обновляя традиции классики 37

- О теории Хиндемита 41

- О теории Хиндемита 42

- Ближе к жизни 52

- Волнующие встречи… 57

- Верди и Шекспир 59

- Русский режиссер об «Отелло» 66

- Финал «Трубадура» 69

- Молодой ансамбль 78

- В исполнении Павла Серебрякова 80

- Хорошее начало 83

- Соратница Шаляпина 84

- Искусство радиопостановки 91

- Серьезным жанрам — первую программу 94

- В эфире — музыка 95

- Исполнитель и песня 97

- В нашем клубе звучит джаз 100

- Орджоникидзе — Нальчик 103

- А ручьи-то журчат… 106

- Раздумья и сомнения 107

- Научить понимать музыку 110

- Образование и воспитание неразрывны 112

- Пусть крепнет наша дружба! 115

- Народная музыка 122

- Песни на скамье подсудимых 126

- С позиций «холодной войны» 128

- Живой Бизе 134

- Итог многолетнего труда 140

- Наши юбиляры: А. В. Богатырев, В. Л. Поляков, В. А. Цуккерман 143

- В смешном ладу 147

- Хроника 152