ЗА РУБЕЖОМ

Чехословакия

Ю. Корев

ПУСТЬ КРЕПНЕТ НАША ДРУЖБА!

Если собрать лучшее, что написано и сказано о любви чехов к музыке и заботе о ней (а, право, стоит это сделать!), получится большая книга. Красивая, сердечная, ласковая. Впрочем, иначе и быть не может. В Чехословакии — стране с давними и разносторонними культурными традициями — в новой сегодняшней Чехословакии привольно и радостно чувствует себя искусство. И не случайно при всем обилии европейских музыкальных фестивалей именно «Пражские весны» войдут в будущую историю эстетической жизни как весны социалистического искусства, утверждающего идеалы гуманизма, братства народов. Потому что здесь стойко, убежденно поддерживают и пропагандируют настоящее большое искусство, здесь напряженно и целеустремленно работают в области музыкальной науки.

Восемнадцатая по счету «Пражская весна» была в этом отношении «образцово-показательной». В центре ее оказались, с одной стороны, Фестиваль, посвященный творчеству Прокофьева, приуроченный к 10-летию со дня его смерти, а с другой — научная конференция-семинар музыковедов социалистических стран, призванная обсудить методологические проблемы анализа музыки. То и другое протекало одновременно и порой, что скрывать, мешало друг другу. Но и то и другое оказалось очень плодотворным. В чем же?

Первый прокофьевский...

Да, это был первый фестиваль, специально посвященный Прокофьеву. И пусть он ограничился лишь его оперным и балетным наследием, такое событие само по себе настолько знаменательно, что не требует дополнительных комментариев.

Далее. На фестивале прозвучали сочинения, которые не были известны «в живом виде» большей части аудитории. Надо ли говорить, что подобное первое знакомство, всегда интересное, в данном случае позволило в чем-то по-новому ощутить творчество замечательного советского

Пример

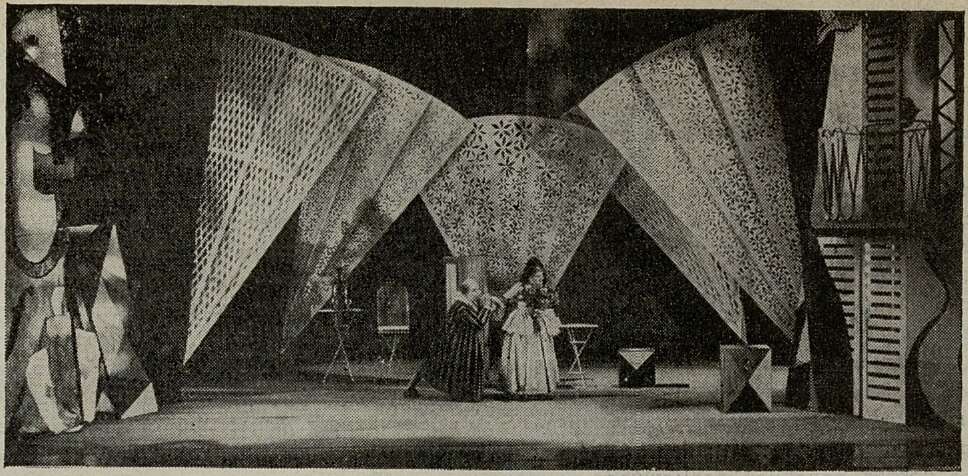

«Обручение в монастыре»

композитора, открыло новые грани его таланта. Верно, когда слушаешь подряд много сочинений большого художника, всегда воспринимаешь его «свежими ушами», вновь задумываешься о его поисках и находках, о его связях с современностью.

Так и в те дни. Ходили, слушали, и от вечера к вечеру крепло ощущение радости от соприкосновения с миром великого искусства. И крепла убежденность, что Прокофьев не совсем такой, каким его обычно представляют, что он — один из наших крупнейших художников — раньше всего романтический художник. По-русски романтический. А это значит, что превыше всего для него высокая этическая культура человеческих чувств, вечно пламенеющая вера в возвышенные идеалы добра и красоты. Послушайте еще раз «Любовь к трем апельсинам» или Второй фортепианный концерт. Не правда ли, в прокофьевском осмыслении Гоцци сквозь все напластования, сквозь все маски и условности особенно сильно прорывается романтическое начало? В мотиве сказочных «хождений за счастьем», в стремлении к открытым чистым человеческим отношениям, в рыцарственно трогательном облике принца. Возвышенно лирична и трепетна здесь музыка, что вовсе не мешает ей быть откровенно буффонной, пародийной. А Второй фортепианный концерт! Ведь он от первой до последней ноты — грандиозная романтическая поэма о человеке, о его взлетах и падениях, о его странствиях, о мятежной силе духа.

Пожалуй, больше всего «выдал себя», однако, Прокофьев в «Огненном ангеле». Уж настолько он здесь романтичен, что впору усомниться: «Прокофьев ли?» Ну, конечно, Прокофьев, но — необычный. Выбравший для себя вовсе как будто «непрокофьевский» сюжет и написавший музыку, раскаленную добела. Так и кажется, будто в оркестре, как в кратере вулкана, бурлит, клокочет расплавленная магма и оттуда низвергается на слушателей, огнедышащая, ослепляющая, сжигающая. Прямо «Sturm und Drang» 1920-х годов. И вот — примечательно — представьте себе буржуазную Европу второго десятилетия. Царят конструктивизм, атонализм, урбанистические веяния, сухой неоклассицизм. И вдруг «Огненный ангел», с его кипением неуемных, необузданных человеческих страстей. Конечно, новаторские стремления композитора не отлились еще здесь в совершенную форму. Невыгодно кое-где написаны вокальные партии, преобладают речитативы, явно перегружена оркестровка, ощущается растянутость действия. Не обошлось без экспрессионистских моментов, болезненного мистицизма. Но все же доминирует иное: воспевание открытого, верного, целомудренного чувства (Рената); цельности, красоты человеческой личности, силы разума (Рупрехт, Агриппа Ноттингемский). Такие антибуржуазные чувства и характеры!

Нет, не оценив романтических устремлений молодого Прокофьева, нельзя понять, как же сформировался позже этот выдающийся представитель социалистического реализма. Ведь эти же устремления, преображенные силой творческой зрелости, самым прогрессивным художественным методом, сказались в «Ромео и Джульетте», «Войне и мире», в Шестой и Седьмой симфониях, «Повести о настоящем человеке». Да и — чисто «музыкантски» — сколько «прозрений» в «Апельсинах», «Огненном ангеле»! И сцена безумия Любки в «Семене Котко», и сцена в

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Характер и коллектив 5

- «Что такое ЛЭП» 9

- По праву будущего 11

- Современную тему — современными средствами 21

- Быть симфонии и опере! 23

- Наболевшие проблемы 24

- «Лунная оратория» 26

- Дети слушают музыку 29

- Обновляя традиции классики 37

- О теории Хиндемита 41

- О теории Хиндемита 42

- Ближе к жизни 52

- Волнующие встречи… 57

- Верди и Шекспир 59

- Русский режиссер об «Отелло» 66

- Финал «Трубадура» 69

- Молодой ансамбль 78

- В исполнении Павла Серебрякова 80

- Хорошее начало 83

- Соратница Шаляпина 84

- Искусство радиопостановки 91

- Серьезным жанрам — первую программу 94

- В эфире — музыка 95

- Исполнитель и песня 97

- В нашем клубе звучит джаз 100

- Орджоникидзе — Нальчик 103

- А ручьи-то журчат… 106

- Раздумья и сомнения 107

- Научить понимать музыку 110

- Образование и воспитание неразрывны 112

- Пусть крепнет наша дружба! 115

- Народная музыка 122

- Песни на скамье подсудимых 126

- С позиций «холодной войны» 128

- Живой Бизе 134

- Итог многолетнего труда 140

- Наши юбиляры: А. В. Богатырев, В. Л. Поляков, В. А. Цуккерман 143

- В смешном ладу 147

- Хроника 152