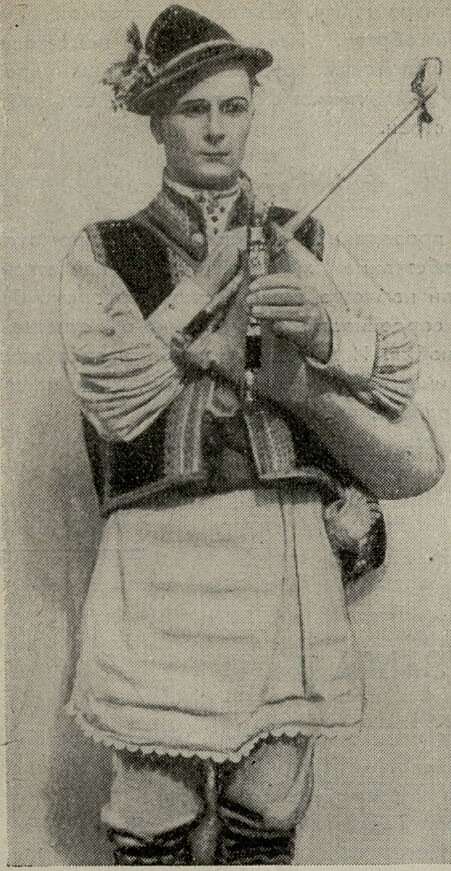

Волынщик из Хунедоары

По своей форме близки к колядам песни, бытующие на юге и западе Трансильвании и на севере Молдовы. В ряде районов эти песни положены на напевы дойны. В Мунтении и Олтении, в Центральной и Южной Молдове их исполняют лэутары.

К числу древнейших относятся также обрядовые погребальные песни — «Песня сосны», «Песня зари», «Большая песня при проводах» и другие. Они распространены в прикарпатской зоне Олтении, в Банате, на юге и западе Трансильвании. Песни, в которых описывается похоронный обряд и в аллегорической форме рассказывается о «потустороннем мире», сходном с реальным, исполняются группами женщин, зачастую антифонно. Мелодии их рудиментарны и, несомненно, принадлежат к самому старинному пласту румынской народной музыки.

К такому церемониалу относятся и плачи-причитания, исполняемые также женщинами. В их поэтических текстах о горечи утраты вспоминаются значительные моменты из жизни покойного. Интересно отметить, что стихи заплачек наряду с выражением чувств скорби содержат немало элементов социальной критики. Если в Трансильвании тексты плачей отличаются сравнительной устойчивостью, то в Мунтении и Молдове они, как правило, импровизируются, а в Олтении часто принимают форму простого прозаического повествования или прозы вперемежку со стихами и распеваются на мелодии причитаний. Напевы плачей также различаются по географическому признаку: в Трансильвании, где господствуют традиционные тексты, они строфические, в Мунтении и Молдове нередко, как и тексты, импровизационные.

Особенным поводом для песни является свадьба. Разумеется, не все свадебные песни непосредственно связаны с обрядом; в большинстве они берутся из обычного деревенского репертуара и призваны только придать событию веселый праздничный колорит. Однако песни, которые исполняются при расставании невесты с подружками или с семьей, как и звучащие в тот момент, когда голову невесты покрывают платком (знак замужества), — эти песни носят ярко выраженный церемониальный характер. Из других обрядовых песен чрезвычайно интересны как по своим поэтическим достоинствам, так и по красоте мелодий песни, с которыми по окончании жатвы молодые жнецы несут в деревню пшеничный венок:

Пример

Из песен, не входящих в обрядовый фольклор, особое место занимают эпические. Это большие, содержащие иногда несколько сот стихотворных строк поэмы. Румынская народная эпика охватывает как многочисленные мифологические сказания, так и исторические песни о феодальных рознях, о битвах с турецкими и татарскими захватчиками, о подвигах гайдуков, которые вели борьбу против боярской и кулацкой эксплуатации, песни социального протеста, баллады на бытовые темы. Эпические песни распространены по всей стране, но в Придунайской низменности они обладают особой формой музыкальной интерпретации: здесь их распевают главным образом лэутары, аккомпанирующие себе на кобзе или гитаре, на фоне сопровождения всего тарафа. В исполнении лэутаров эпическая

песня всегда имеет инструментальную прелюдию, несколько интерлюдий и заключение, после которого зачастую следует танцевальный наигрыш. Обычная мелодическая структура эпических песен — речитатив с гибкими строфами, неодинаковыми по своим размерам.

Самой типичной песенной формой румынского фольклора считается дойна — протяжная песня свободного строения, импровизируемая путем различных сочетаний традиционных мелодических элементов:

Пример

Дойна, которая также относится к числу древних румынских песен, в прошлом была распространена по всей стране, но с течением времени исчезла в некоторых областях, например на большей части Трансильвании. Ныне бытуют различные местные ее формы, соответствующие, вероятно, разным этапам развития этой фольклорной категории. Наиболее старинными являются, по-видимому, дойны Северной Трансильвании. В исторической последовательности за ними идут олтениевские дойны, затем молдовские и, наконец, дойны Мунтении.

Мелодии дойны используются для песен пастухов, хлеборобов («встречи весны»), любовных и гайдуцких песен.

Многочисленны и отличаются большим разнообразием местных стилей лирические песни. Литературная тематика их чрезвычайно обширна. Наряду с любовными сюда входят песни о расставании с родным краем, рекрутские, песни батраков. Вся прошлая жизнь крестьянства с его думами, чаяниями, горем и редкими радостями отражается в них как в живой художественной энциклопедии. Многие из лирических песен получили ныне широкое распространение и проникли в другие области. Тем самым происходит постепенно обогащение народного лирического репертуара.

Еще в XIX веке в прикарпатской зоне Мунтении появились новые песни — более динамичные, жизнерадостные, веселые, с подвижными темпами и развитой мелодикой. Они возникли в результате контактов жителей этого края с городом, из сочетания местной мелодики с элементами городской музыки, с песнями рабочих. Ныне они получили широкое распространение по всей стране и составляют основу молодежного репертуара наряду с песнеплясками Олтении и некоторыми напевами Баната и Южной Трансильвании.

Тогда же, в XIX веке, в городской рабочей среде начала развиваться новая ветвь румынского песенного фольклора — революционная пролетарская песня. Связанная с традициями крестьянских песен восстания, она в то же время обладает многими тематическими и мелодическими чертами, характерными для международной рабочей песни. Высшего расцвета румынская революционная песня достигла в тридцатые годы, когда она прониклась идеями подлинного интернационализма и пролетарской солидарности.

Вот один из примеров революционной рабочей песни:

Хороводная пляска «хора» из Олтении

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Характер и коллектив 5

- «Что такое ЛЭП» 9

- По праву будущего 11

- Современную тему — современными средствами 21

- Быть симфонии и опере! 23

- Наболевшие проблемы 24

- «Лунная оратория» 26

- Дети слушают музыку 29

- Обновляя традиции классики 37

- О теории Хиндемита 41

- О теории Хиндемита 42

- Ближе к жизни 52

- Волнующие встречи… 57

- Верди и Шекспир 59

- Русский режиссер об «Отелло» 66

- Финал «Трубадура» 69

- Молодой ансамбль 78

- В исполнении Павла Серебрякова 80

- Хорошее начало 83

- Соратница Шаляпина 84

- Искусство радиопостановки 91

- Серьезным жанрам — первую программу 94

- В эфире — музыка 95

- Исполнитель и песня 97

- В нашем клубе звучит джаз 100

- Орджоникидзе — Нальчик 103

- А ручьи-то журчат… 106

- Раздумья и сомнения 107

- Научить понимать музыку 110

- Образование и воспитание неразрывны 112

- Пусть крепнет наша дружба! 115

- Народная музыка 122

- Песни на скамье подсудимых 126

- С позиций «холодной войны» 128

- Живой Бизе 134

- Итог многолетнего труда 140

- Наши юбиляры: А. В. Богатырев, В. Л. Поляков, В. А. Цуккерман 143

- В смешном ладу 147

- Хроника 152