Есть и другие факторы, способные влиять на образование тональных отношений, в особенности при отсутствии гармонически сильных интервалов между основными тонами. Вследствие тактового акцента или превосходства в длительности тоникой может стать звук, не предназначенный к этому по чисто интервальному признаку. Заключительный, целевой аккорд занимает столь важное место в аккордовом последовании, что всегда стремится стать господствующим. Наконец, аккорд из I группы среди более сложных аккордов II, III и IV групп имеет тенденцию утвердиться в качестве тонального центра.

Для возникновения тонального ощущения необходимо не менее трех аккордов класса А. Лишь поддержка тонального центра с двух сторон вполне выявляет его роль как тоники. Среди аккордов класса Б тональное тяготение возникает уже при звучании одного из них ввиду тяготения тритона. Однако тоника в этом случае неизвестна до тех пор, пока не появится разрешающий аккорд класса А. Если, например, после аккорда соль — си — ре — фа следует аккорд до — соль — до — ми, то тональность — до мажор; если аккорд разрешения фа-диез — ля-диез — ре-диез — фа-диез, то тональность — ре-диез минор. При последовании нескольких аккордов с тритоном их тональная принадлежность устанавливается в зависимости от основного тона разрешающего последнего аккорда класса А. Если он вообще не появляется, то тоникой становится основной тон последнего аккорда, хотя бы он был и с тритоном (пример 5а).

Наиболее простые аккорды класса Б обладают ярко выраженным доминантовым свойством, поэтому при их последовании без разрешения образующийся центральный тон следует рассматривать как доминанту квинтой ниже лежащей тональности (пример 5б).

Пример

Хиндемит подчеркивает важность каденций как тонально-организующего средства. Наиболее эффективны те из них, которые используют ходы (основных тонов) на наиболее сильные интервалы или близко родственные центральному тону звуки (например ре — соль — до или фа — соль — до).

Вследствие группировки основных тонов преобладающее значение может получить новый звук. Произойдет модуляция, имеющая, по Хиндемиту, огромное значение для композиции.

Чередование основных тонов позволяет установить более широкие тональные связи согласно закономерностям Р1. Основные тоны, подчиненные тональному центру, называются теперь ступенями (Stufen). Они «должны быть тонально связаны, чтобы было понятно возвышающееся над ними аккордовое последование» (стр. 173).

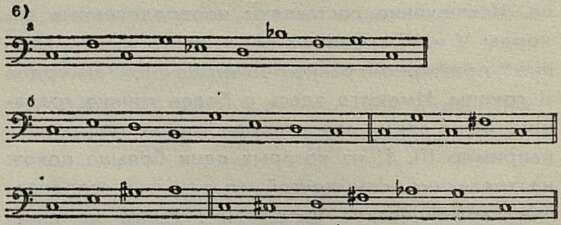

Хиндемит дает ряд правил и ограничений, способствующих нормальному последованию основных тонов. Ощущение тональности поддерживается неоднократным возвращением к главному тону, близко родственными ему ступенями, совпадением начального и конечного тонического звука. Ясности и плавности гармонического развития могут помешать: стремление избежать на больших участках интервалов с близким родством; ходы на тритон (за исключением тех случаев, когда один из его звуков оказывается вспомогательным к звуку более сильного интервала); ходы по звукам аккорда (кроме мажорного или минорного; особенно это касается увеличенного трезвучия и аккордов с тритоном); хроматическое ведение ступеней или их явная мелодическая трактовка. Примеры нормального (а) и нежелательного (б) последования основных тонов:

Ни в одном из этих предписаний нет безусловного запрещения. «Если особый эффект какого-нибудь места требует тритонового соединения, то композитор должен его применить; если хроматическое ведение ступеней есть художественное средство выразить с наибольшей отчетливостью замысел сочинения, оно несомненно должно быть применено» (стр. 177). Однако эти предписания в качестве ориентира и предостережения должны препятствовать возникновению, помимо воли композитора, каких-либо гармонических процессов, могущих помешать осуществлению его намерений.

Мелодика

В соответствии с общим уклоном книги Хиндемита в область гармонии в главе о мелодике большое место занимает анализ звуковысотной стороны мелодии. Вновь подчеркивая связь между мелодикой и аккордикой, Хиндемит указывает на огромную роль гармонии в образовании мелодии. Он прямо говорит, что принимает гармонию за исходный пункт при рассмотрении мелодических явлений. Действие связующих сил гармонии не ограничивается лишь «вертикалью». Основной тон сильного интервала может подчинить своему влиянию и несколько следующих друг за другом звуков. В простейшей форме это происходит при мелодическом движении по ступеням трезвучий или простейших септаккордов. Гармоническая сила такого основного тона ясно ощутима также, если это движение осложняется неаккордовыми звуками.

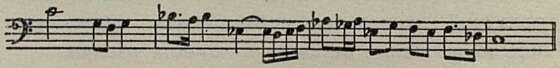

Смена гармонических групп в мелодии подчиняется тем же законам, что и смена аккордов. Тем самым на гармонические группы мелодии распространяется все сказанное ранее о весе и родстве аккордов, хотя и в меньшей степени, так как гармония, подчиненная мелодическим силам, не может развиваться свободно (смена основных тонов в гармонических группах мелодии представлена в примере 7б).

Хиндемит анализирует и другое явление в области мелодики — секундовое движение, имеющее двоякое применение.

В мелком плане основное значение секундового движения связано с известными регистроводинамическими закономерностями. В более крупном плане движение по секундам служит важным конструктивным целям. В каждой мелодической линии есть звуки более и менее опорные. Опорные — это прежде всего звуки, каким-либо образом выделяемые среди других — верхние и самые низкие (в мотивах, фразах), подчеркнутые ритмически или метрически, линеарно-обособленные, являющиеся «осью» для вспомогательных сверху или снизу, и другие. «Основной закон искусства построения мелодии гласит, что ровное, убедительное мелодическое развитие достигается только тогда, когда эти главные точки мелодии продвигаются по секундам» (стр. 228). Можно найти мелодии, в которых последование ступеней вполне удовлетворительно, а секундовый «остов» страдает либо однообразием (см. пример 7а), либо бесплановостью. Можно найти и обратные случаи. В наилучшем варианте одновременно сочетаются и логичное, убедительное последование гармоний, и хорошее секундовое движение (пример 7б).

Пример

Скобками сверху обозначено движение опорных звуков мелодии по секундам; скобки снизу объединяют звуки, относящиеся к одной ступени.

*

Теория Хиндемита одна из наиболее значительных в зарубежной музыке нашего века. Многие авторы теоретических трудов, посвященных вопросам музыкального языка, в той или иной форме касаются основных положений этой теории, излагают важнейшие ее идеи. Концепция Хиндемита вызывает самые различные отношения. Представитель более умеренного направления, западногерманский музыковед К. Вёрнер характеризует ее в своей книге «Neue Musik in Entscheidung» (Mainz, 1956) как «эпохальное» событие в истории музыкальной теории. Француз А. Голеа, ярый приверженец «авангарда», пишет

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Характер и коллектив 5

- «Что такое ЛЭП» 9

- По праву будущего 11

- Современную тему — современными средствами 21

- Быть симфонии и опере! 23

- Наболевшие проблемы 24

- «Лунная оратория» 26

- Дети слушают музыку 29

- Обновляя традиции классики 37

- О теории Хиндемита 41

- О теории Хиндемита 42

- Ближе к жизни 52

- Волнующие встречи… 57

- Верди и Шекспир 59

- Русский режиссер об «Отелло» 66

- Финал «Трубадура» 69

- Молодой ансамбль 78

- В исполнении Павла Серебрякова 80

- Хорошее начало 83

- Соратница Шаляпина 84

- Искусство радиопостановки 91

- Серьезным жанрам — первую программу 94

- В эфире — музыка 95

- Исполнитель и песня 97

- В нашем клубе звучит джаз 100

- Орджоникидзе — Нальчик 103

- А ручьи-то журчат… 106

- Раздумья и сомнения 107

- Научить понимать музыку 110

- Образование и воспитание неразрывны 112

- Пусть крепнет наша дружба! 115

- Народная музыка 122

- Песни на скамье подсудимых 126

- С позиций «холодной войны» 128

- Живой Бизе 134

- Итог многолетнего труда 140

- Наши юбиляры: А. В. Богатырев, В. Л. Поляков, В. А. Цуккерман 143

- В смешном ладу 147

- Хроника 152