кального стиля. В то же время книга была задумана автором не столько как исчерпывающее теоретическое исследование, всесторонне и подробно освещающее каждый из затрагиваемых вопросов, сколько как практическое руководство для изучающего основы композиции1.

Свойства материала

«Рабочим материалом» (Werkstoff) Хиндемит называет музыкальные звуки, интервалы, гаммы. Звук как физический материал музыкального искусства есть исходный пункт теории Хиндемита. Ряд обертонов дает в определенном, порожденном самой природой порядке интервалы: октаву, квинту, кварту, большую и малую терции и сексты, септимы и секунды. Первые 6 звуков обертонового ряда образуют мажорное трезвучие — «самое чистое и самое естественное из всех созвучий», которое «постоянно служит ориентиром, мерой и целью даже в тех частях сочинения, в которых оно избегается» (стр. 39).

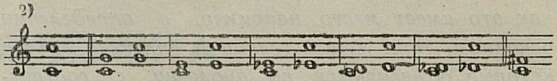

От рассмотрения свойств натурального звукоряда Хиндемит переходит к образованию гаммы — «естественнейшего, простейшего и наиболее пригодного к употреблению сырья» для работы композитора (стр. 31). Кратко описав и отвергнув несколько путей заполнения октавы, Хиндемит выдвигает в качестве «нового предложения» хроматическую гамму, полученную при помощи двух натуральных интервалов — чистой квинты и большой терции (а также их октавных перестановок). Исходя от обертонов «родоначального» звука до и используя эти интервалы, он получает другие звуки: соль, фа, ля, ми, ми бемоль, ля бемоль. От них аналогичным образом выводятся далее еще 4 звука: ре, си бемоль, ре бемоль и си, а от них — последний звук фа диез (соль бемоль). Хиндемит называет эту последовательность «первый ряд» (в дальнейшем он будет обозначаться сокращенно Р1):

Пример

В отличие от традиционной теории все двенадцать звуков здесь трактуются как основные ступени гаммы, причем разделение их на более и менее удаленные от тонального центра не имеет ничего общего с разделением на основные и производные ступени, связанным с опорой на мажорную и минорную диатонику.

Иерархия звуков в Р1 сохраняется, по мнению Хиндемита, при всех обстоятельствах. «Здесь не имеют значения ни вопросы стиля, ни прогресс, так же как не может быть вопросов стиля в «единожды один» и прогресса в простейших законах механики» (стр. 77). Закономерность Р1 есть «мера и правило для связывания созвучий, порядка гармонического последования и, благодаря этому, звукового развития (Ablauf) композиции» (стр. 78).

При рассмотрении явления так называемых «разностных комбинационных тонов» устанавливаются основные гармонические свойства интервалов. В зависимости от взаимного расположения комбинационных тонов происходит попарное объединение интервалов.

Результат исследования гармонических свойств интервалов изложен в виде таблицы, которая названа «вторым рядом» (Р2):

Эта таблица иллюстрирует акустическую природу теории обращений интервалов. Вследствие удвоения и усиления комбинационными тонами одного из звуков интервала усиливаемый звук получает преобладающее значение, то есть становится основным тоном, подобным основному тону аккорда2. В квинте, терциях и септимах основным тоном является нижний звук; в кварте, секстах и секундах — верхний. Но сила основного тона в интервалах неодинакова. Наиболее весом он в совершенных консонансах — «гармонически сильных интервалах». Достаточно силен в большой терции и малой сексте. Остальные интервалы — гармонически более слабые. Для практического применения секунд и септим их собственный основной тон не имеет значения, так как в живом музыкальном контексте они обычно подчиняются более сильным интервалам. У тритона нет основного тона, чем и объясняется его неустойчивость.

Р2 лишь внешне сходен с Р1. Последование звуков Р1 — это отношения родства между звуками; Р1 говорит о «тональных тяготениях», Р2 — о степени слияния звуков в одновременности. Он показывает также постепенность перехода консонанса в диссонанс.

_________

1 Буквальный перевод названия книги — «Наставление в сочинении».

2 Изложение теории основного тона см. в нашей статье «Проблема основного тона аккорда в теоретической концепции Хиндемита» в сборнике «Музыка и современность», М., 1962, стр. 303–338.

Аккорды

Как теоретик «новой музыки», Хиндемит отнюдь не ограничивается традиционными аккордами терцовой структуры. Наряду с ними он рассматривает множество других созвучий, которые для него такие же аккорды, как и обычные трезвучия. Аккорд может быть построен по терциям, квартам, квинтам или другим интервалам, может иметь смешанную интервальную структуру.

Новая теория аккордики базируется на гармонических свойствах интервалов, составляющих созвучия. Различие между аккордами устанавливается в зависимости от их интервального состава. Основной тон сильнейшего интервала подчиняет своему влиянию основные тоны гармонически более слабых интервалов и становится основным тоном аккорда. Например, в аккорде до — ми — фа диез — ля — до-диез — ми — соль наиболее сильный интервал — квинта (дуодецима) до — соль; ее основной тон — звук до — есть основной тон всего аккорда. Он может совпадать с басовым звуком (что придает аккорду большую устойчивость), но может помещаться и в верхние голоса. При наличии тритона его гармоническая неопределенность и целеустремленность (Zielstrebigkeit) распространяются на весь аккорд. Поэтому все аккорды разделяются на два больших класса: без тритона и с тритоном. Приводим таблицу классификации аккордов по Хиндемиту (см. стр. 44).

Мажорное и минорное трезвучия (группа I, подгруппа 1) — «самые благородные из всех созвучий» (стр. 125), наиболее самостоятельные и наиболее пригодные для заключения. Они могут быть связаны с любым другим аккордом. Аккорды I, 2 уступают в ценности трезвучиям. Вследствие положения основного тона на в басовом голосе, они не вполне пригодны в качестве заключительных аккордов, но могут, хотя и в меньшей мере, выполнять те же функции, что и трезвучия.

II группа (класс Б) охватывает созвучия, в которых тритон подчинен более сильным интервалам. Здесь уже имеются мягкие диссонансы (м. 7 и б. 2). Внутри группы аккорды расположены в порядке уменьшения мягкости и определенности их звучания.

В III группу объединены созвучия с произвольным числом токов, включающие диссонирующие интервалы — секунды и септимы. «Они — малоблагородная и грубая порода» (стр. 127). Лучшие из них содержат в себе аккорд из I группы или напоминающее его сочетание. Созвучия, обходящиеся лишь мягкими диссонансами (м. 7 и б. 2), благороднее тех, что содержат м. 2 или б. 7. Все созвучия этой группы «несамостоятельны, в очень большой степени зависят от мелодического движения и не могут быть связанными с любым аккордом» (стр. 127).

В IV группе находится «диковинная шайка (ein seltsames Gelichter) колючих, пестрых, жестких созвучий. Здесь встречается все...что производит суматоху (Lärm), возбуждает, потрясает...» (стр. 127). От них трудно ожидать той же безропотной покорности во всяком аккордовом последовании, к которой мы привыкли, имея дело с аккордами I и II групп. Лучше всего повинуются из них те, что состоят из небольшого числа звуков или похожи на простые аккорды.

Группы V и VI малы. Аккорды состоят из наслоения равновеликих интервалов, что придает им неопределенность. Если аккорд из двух кварт при октавном удвоении или обращении получает квинту, он перестает быть неопределенным и переходит в III группу. В VI группе слабый основной тон в м. 3 и б. 6 не может противостоять действию тритона, и весь аккорд становится неопределенным, как и сам тритон.

Если среди аккордов встречается двузвучие, то оно должно быть также отнесено к какой-либо группе, соответствующей его качеству: квинты и терции — к I, 1, кварты и сексты — к I, 2, секунды — к III, 2, септимы — к III, 1, тритон — к VI группе.

Таким образом, классифицируются все возможные аккорды: «Нет такого сочетания интервалов, которое не входило бы в какой-либо из отделов системы» (стр. 129).

Основное двухголосие

От рассмотрения отдельных элементов («строительного камня») гармонии Хиндемит переходит к связыванию аккордов между собой. Он различает «троякую энергию» аккордового последования: ритмическую, мелодическую и гармоническую. Хиндемит резко обрушивается на так называемую чистую линеарность и справедливо утверждает неразрывность связи между гармонией и мелодической линией.

Мелодика проявляется в голосоведении и в основном двухголосии, которое выступает как ограничение объема звучания. Основное (или господствующее — «übergeordnete») двухголосие есть сочетание, образованное басовым голосом и мелодией. Оно является как бы рамкой, очерчивающей основной контур звучания.

Мелодические линии, составляющие основное двухголосие, должны образовывать «безупреч-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Характер и коллектив 5

- «Что такое ЛЭП» 9

- По праву будущего 11

- Современную тему — современными средствами 21

- Быть симфонии и опере! 23

- Наболевшие проблемы 24

- «Лунная оратория» 26

- Дети слушают музыку 29

- Обновляя традиции классики 37

- О теории Хиндемита 41

- О теории Хиндемита 42

- Ближе к жизни 52

- Волнующие встречи… 57

- Верди и Шекспир 59

- Русский режиссер об «Отелло» 66

- Финал «Трубадура» 69

- Молодой ансамбль 78

- В исполнении Павла Серебрякова 80

- Хорошее начало 83

- Соратница Шаляпина 84

- Искусство радиопостановки 91

- Серьезным жанрам — первую программу 94

- В эфире — музыка 95

- Исполнитель и песня 97

- В нашем клубе звучит джаз 100

- Орджоникидзе — Нальчик 103

- А ручьи-то журчат… 106

- Раздумья и сомнения 107

- Научить понимать музыку 110

- Образование и воспитание неразрывны 112

- Пусть крепнет наша дружба! 115

- Народная музыка 122

- Песни на скамье подсудимых 126

- С позиций «холодной войны» 128

- Живой Бизе 134

- Итог многолетнего труда 140

- Наши юбиляры: А. В. Богатырев, В. Л. Поляков, В. А. Цуккерман 143

- В смешном ладу 147

- Хроника 152