Фото 1

Театр оперы и балета в Улан-Удэ

Когда вспоминаешь их первые шаги, то невольно приходит на ум слово энтузиазм. Да, это были энтузиасты, которые в трудных условиях несли народу свое искусство, пусть еще незрелое, но искреннее, взволнованное и, главное, злободневное, затрагивающее самые острые темы борьбы бурятского народа за свободу, за новую жизнь Вот почему так горячо принимали артистов даже в самых отдаленных улусах, где они подчас выступали прямо в степи либо на крыльце какого-нибудь дома. Вот почему, когда в 1932 году открылся Бурятский музыкально-драматический театр, его небольшое помещение почти всегда было переполнено.

В становлении нашей молодой музыкальной культуры бок о бок с бурятами самое активное участие принимали русские музыканты. Сегодня мы с особенной благодарностью вспоминаем их: выдающегося советского композитора Рейнгольда Морицевича Глиэра, создавшего «Героический марш Бурятии»; Маркиана Петровича Фролова — автора первой бурятской оперы «Энхэ-Булат-батор» на либретто Н. Балдано (ему я обязан и как замечательному педагогу, у которого мы с Д. Аюшеевым, будучи студентами Свердловской консерватории, постигали тайны композиции); М. П. Берлинского, многие годы (начиная с 1928) жившего в Бурятии. Он первый музыкальный руководитель и дирижер национального театра, проработавший в нем около пятнадцати лет, большой знаток и тонкий исследователь бурятского фольклора, автор интересных сочинений. С музыкой Берлинского шли многие спектакли в национальном театре, в том числе драма «Баир»1.

Бурятским композиторам мы по праву называем В. Морошкина, чья жизнь (трагически оборвавшаяся в годы Отечественной войны) и творчество были накрепко связаны с бурятской музыкой. Писали для нашего театра Л. Книппер, С. Ряузов, Б. Майзель. Упомяну и дирижера М. Бухбиядера, ряд лет успешно руководившего оперным театром. Да, дружба бурятских и русских музыкантов сыграла немалую роль в развитии молодой музыкальной культуры, помогла ей крепче стать на ноги.

И вот она отмечает свое сорокалетие. Много воды утекло за прошедшие годы, много произошло перемен. Скажем, музыкальная и драматическая труппы с 1949 г. стали жить раздельно, a еще через три года оперный театр переехал в новое здание, самое красивое в Улан-Удэ. С 1938 года у нас открылась филармония. Театрально-музыкальное училище стало просто музыкальным и имеет ныне Центральную музыкальную школу для особо одаренных детей. А сколько волнений и радостей было пережито во время двух бурятских декад, на которых мы демонстрировали свои достижения перед взыскательной московской публикой!

Верно, немало воды утекло. Те, кто когда-то с горячим пылом юности прокладывал первые борозды на ниве бурятского музыкального искусства, ныне составляют когорту его ветеранов, накопили немалый творческий опыт. Бурятские композиторы, начинавшие свой путь с народнопесенных обработок и небольших пьес, сегодня имеют в своем активе симфонические произведения разных жанров, оперы, балеты, кантаты, хоровые и камерные сочинения.

В прошлом году самый старший из наших авторов, Д. Аюшеев, отпраздновал свое пятидесятилетие. К юбилею он закончил вторую часть опер-

_________

1 Музыка к третьему акту драмы принадлежит автору статьи. — Ред.

ной трилогии, посвященной дружбе русского и бурятского народов — дружбе, имеющей глубокие исторические корни. Вторая часть трилогии «Братья», уже поставленная оперным театром, рассказывает о совместной борьбе русских и бурятов в годы гражданской войны. Третья, под условным названием «Здравствуй, жизнь», будет посвящена сегодняшним дням Бурятии.

Замечу, что остальные члены нашей пока немногочисленной организации не снижают творческой активности. Уже закончен в клавире новый балет Ж. Батуева «Мать и сын» на весьма актуальную в наши дни тему борьбы за мир. А у меня готова оперетта «Будамшу», названная так по имени популярного героя народных бурятских сказок. К сорокалетию республики пишу ораторию на текст поэта Ч. Намжилова. Я не берусь перечислить здесь все, что сочиняется к праздничным дням. Помимо названных крупных работ, будут созданы увертюры, хоры, инструментальные пьесы и много новых песен. Тем более, что в песенный жанр за последнее время пришло пополнение (Д. Яхунаев, Б. Балдаков, В. Маймескул, Ч. Павлов и др.).

Кстати, о пополнении. Есть ли у нашей организации перспективы роста за счет талантливой молодежи? Сегодня я твердо могу сказать: «Есть». Пусть пока это только зеленые побеги, но я уверен, в недалеком будущем они разрастутся и принесут хорошие плоды. Рано еще говорить о творческой индивидуальности недавнего выпускника Свердловской консерватории С. Манжигеева. Но о том, что она обещает быть интересной, можно судить уже сейчас. В его симфонической поэме «Родные мотивы», квартете, фортепианных пьесах и песнях привлекают оригинальный подход к пентатонному материалу (в частности, настойчивые попытки расширить рамки этого лада), свежесть гармонического языка, наконец, крепкая профессиональная оснащенность. Еще не покинули студенческой скамьи А. Андреев, А. Эрдынеев, Г. Батуева, Г. Дашипылов (все они, кроме Дашипылова, студента Московской консерватории по классу В. Фере, занимаются в нашем училище), но я, как их педагог, возьму на себя смелость сказать: подрастает хорошая смена, способная и трудолюбивая.

Разведка будущих композиторских кадров ведется даже на таких дальних подступах, как Центральная музыкальная школа, где под руководством С. Манжигеева создан композиторский кружок. И в нем есть великолепные ребята. Работа с молодежью, забота об ее росте, воспитании — одна из главных наших задач.

Я уже говорил, что наш театр оперы и балета занимает самое красивое и просторное здание в столице. Занимает с полным правом, поскольку привез туда солидный репертуарный «багаж». Помимо того, что театр поставил почти весь национальный репертуар (сейчас также готовится ряд новых национальных спектаклей), наши артисты показали бурятским зрителям многие шедевры русской и западной классики, произведения советских авторов. Окрепло и выросло мастерство тех, кого москвичи слышали на первой декаде, — Н. Петровой, В. Лыгденовой, Б. Балдакова, А. Арсаланова и др. В полном расцвете творческих сил ведущий солист театра Л. Линховоин. И рядом с ними новые имена: В. Манкетов, К. Иванова, Н. Манжеева, А. Бурлак, Д. Кыштымова, В. Бамбацыренов, В. Янвентун, В. Янчинфан и многие другие.

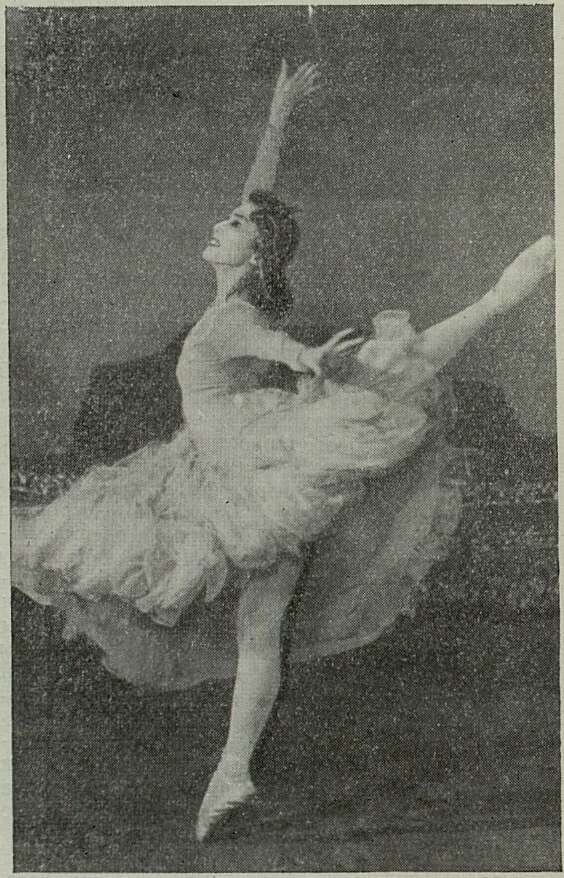

Этой зимой на всю страну прозвучало имя бурята Кима Базарсадаева — дипломанта Всесоюзного конкурса им. Глинки. Через год, когда молодой певец закончит Ленинградскую консерваторию, мы услышим его на нашей сцене. Яркой звездочкой блеснула на последней декаде Лариса Сахьянова, превосходно исполнившая, в частности, заглавную роль в балете «Красавица Ангара» (созданном мною в содружестве с Л. Книппером). Сегодня молодая балерина уже с успехом представила наше искусство за рубежом, выступив вместе со своим партнером П. Абашеевым на болгарской сцене. Мы радуемся первым успехам и совсем юной О. Коротковой, которая обещает стать достойной соперницей Л. Сахьяновой.

Было бы неверно, однако, сказать, что с подготовкой национальных исполнительских кадров все обстоит благополучно. В республике, например, нет национальных дирижеров, нет балетмейстеров, нет оперных режиссеров. Правда, в Ленинграде учатся на дирижерском факультете А. Арсаланов, на факультете оперных режиссеров Г. Майорова, а в Москве в ГИТИСе на балетмейстерском отделении — Ю. Хараев и А. Бату-

Л. Сахьянова в балете «Красавица Ангара»

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- За музыку вдохновляющую, зовущую на подвиг! 5

- Народ ждет! 7

- Перемены необходимы 11

- Что подлинно волнует сегодня 17

- Из встреч с замечательным художником 23

- О моем учителе 27

- Письмо из Болгарии 29

- Из воспоминаний о Танееве 30

- Встреча с Гнесиным 35

- Науку, теорию, педагогику — ближе к жизни 40

- Из нашего опыта 46

- О хорах львовских композиторов 48

- Это не только история 51

- Московская консерватория в 1905 году 55

- Вершина вагнеровского реализма 61

- Из писем Вагнера 68

- На выставке 82

- Кирилл Кондрашин 85

- Исполнители Литвы. Валентинас Адамкявичус 90

- Исполнители Литвы. Елена Чудакова 91

- Исполнители Литвы. Александр Ливонт 92

- Литовский камерный оркестр 94

- К. Игумнов — педагог 96

- М. Марутаев и Р. Щедрин 100

- А. Эшпай и В. Мурадели 102

- Горьковчане в Москве 102

- Концерт Якова Зака 103

- Играет Элисо Вирсаладзе 104

- Зарубежные гастролеры... Из Румынии 105

- Зарубежные гастролеры... Из Турции 106

- Зарубежные гастролеры... Из Канады 106

- Квинтет духовых инструментов 107

- На уроках Игоря Маркевича 108

- Письмо в редакцию 110

- Революционные песни Удмуртии 111

- Нам 40 лет! 114

- «Мир композитора» 119

- Ион Думитреску 128

- Восемнадцатая «весна» 130

- Фальсификаторы обвиняют 131

- Йозеф Маркс, человек и музыкант 132

- Встреча с Парижем 134

- «Может ли Париж иметь свою оперу?» 141

- Кризис оперы 143

- О вечно живом творце 145

- Для вас, студенты! 146

- По следам наших выступлений 148

- Молодость революции 149

- «Награда» 151

- Новые грамзаписи 152

- С его песнями шли в бой 153

- Певец в солдатской шинели 154

- С экрана телевизора 156

- Вечер арфы 157

- Они приняты в Союз 158

- О музыке народов СССР 158

- Итоги и планы 158

- Новый квартет 159

- «Музыкальные пятницы» 159

- «Черемушки» 160

- «Мелодия» 160

- Энтузиаст камерного пения 161

- Встречи с читателями 162

- Говорят гости Москвы 163