эти «генеалогические» линии оказались в дальнейшем как бы источником всего музыкального творчества Пуленка: тесно связанное с французской народной музыкой, оно уходило корнями в ее почву и одновременно было типичным «продуктом» Парижа двадцатых годов. Следует еще прибавить к этому горячую привязанность Пуленка к Турени, к берегам Луары, которая часто вдохновляла его, как вдохновляла певцов эпохи французского Ренессанса.

Мать композитора была отличной пианисткой, и, слушая ее игру, мальчик с самых ранних лет полюбил Моцарта, Шопена, Шуберта, Шумана, Грига и Рубинштейна. С пятилетнего возраста он сам начал учиться играть на фортепиано под руководством племянницы Цезаря Франка; восьми лет его настолько потрясли «Два танца» для арфы Клода Дебюсси, что он инстинктивно, самоучкой, принялся подбирать на рояле музыку в том же духе. Несомненно, что и в дальнейших сочинениях Пуленка иногда отражались влияния Дебюсси; его гармонический язык почти целиком вышел из «Пеллеаса и Мелизанды».

Заметный след в творчестве Пуленка оставил шубертовсюий цикл «Зимний путь». Недаром же французские критики нередко называли Пуленка «французским Шубертом»! В творчестве обоих композиторов часто наблюдается та же «беззаботность» (действительная или же мнимая!), простота и легкость мелодии, эмоциональная непосредственность. Бесспорно, романсы и оперы французского композитора в большой степени обязаны своей «песенностью», своей «вокальностью» влиянию Шуберта.

Правда, просодия романсов Пуленка обнаруживает тесную связь с Мусоргским: композитор (по его собственным словам) буквально обожал Мусоргского и охотно выступал с докладами о его творчестве (оперы Пуленка, в частности, «Диалоги кармелиток» и «Человеческий голос» — французская «транскрипция» отдельных черт декламации «Бориса Годунова», «Хованщины», «Детской»).

Немного позже, рассказывает музыковед Поль Ландорми, Пуленк сделал для себя еще одно открытие: 16-летним юношей он забрел в лавку, где за плату можно было прослушивать граммофонные пластинки. Выбрав случайно запись «Идиллии» Эмманюэля Шабрие, Пуленк не в силах был оторваться... пока у него не осталось ни сантима! Несомненно, что красочность, особое ощущение народности во многом сложились у Пуленка под воздействием Шабрие (о котором, кстати, Пуленк написал замечательную книгу и произведения которого он охотно записывал на пластинки).

Последнее важнейшее событие в юности Пуленка — знакомство с «Весной священной» Стравинского: отныне к его кумирам на несколько лет присоединился Стравинский.

Однако сам он еще сочинял мало и отдавал предпочтение игре на фортепиано: в этой области он скоро стал блестящим виртуозом, благодаря урокам знаменитого Рикардо Виньеса, друга Дебюсси, Равеля и де Фальи, горячего пропагандиста современной музыки. Рикардо Виньес познакомил Пуленка с Эриком Сати, Жоржем Ориком и Артуром Онеггером.

11 декабря 1917 года было впервые исполнено первое нашумевшее (хотя и не столь уж выдающееся) произведение Франсиса Пуленка «Негритянская рапсодия»; а через месяц автор был призван на военную службу и, находясь в армии, написал «Вечное движение» для фортепиано, зрелую Сонату для фортепиано в четыре руки — произведение, характерное для дальней-

шего стиля Пуленка, — и знаменитый «Бестиарий» на слова Аполлинера.

Вернувшись в Париж, Пуленк принялся серьезно изучать композицию под руководством Шарля Кеклена. Вскоре после этого, в 1920 году, образовалась знаменитая «Шестерка». Как известно, к ней примыкал писатель и поэт Жан Кокто, автор книги «Петух и Арлекин — заметки о музыке», появившейся в 1918 году.

Хотя Пуленк сперва и увлекся идеями этой книги (Кокто, впрочем, ни в каком случае не следует почитать «Стасовым» «Шестерки»!), тем не менее он воспринял их по-своему. С одной стороны, он отдал дань «модернизму», резким и нарочитым диссонансам, искусственному «джазовому» примитивизму (о чем свидетельствуют произведения типа «Негритянской рапсодии», Сонаты для валторны, трубы и тромбона, частично Сонаты для кларнета и фагота). С другой стороны, он поверил буквально в необходимость возвращения к большей простоте, ясности и мелодичности — к французским клавесинистам XVII и XVIII веков, к Шуберту, Гуно, Бизе, Шабрие.

Все это вскоре доказало первое его крупное произведение, балет «Лани» (1923), написанный по заказу Сергея Дягилева, которого Кокто познакомил с «Шестеркой», затем «Пасторальный концерт» для клавесина с оркестром (1928), «Утренняя серенада» «Aubade», 1929), Концерт для двух фортепиано с оркестрам (1932), в котором так красочно совмещаются культ индо-китайской экзотики (первая часть), любовь к Моцарту (вторая часть) и парижская улица (финал).

В 1936 году Пуленк узнал о внезапной смерти французского композитора Пьера-Октава Ферру, с которым он очень дружил; в тот же вечер он принялся сочинять свои «Литании к Черной Богоматери» для женского хора и органа. Таково было первое «мистическое» произведение Пуленка, и думается мне, что на этом вопросе следует кратко остановиться. Едко и даже зло музыковед Эмиль Вийермоз в своей «Истории музыки» обозвал Пуленка «придворным аббатом». Однако в жизни Пуленк себя «мистиком» никак не проявлял. Его «Литании», «Стабат Матер», «Глория» — известная стилизация музыкальных форм прошлого, дань музыке средневековья, Ренессанса, XVII и XVIII веков, которые были столь дороги композитору. Недаром же в пору сочинения «Глории» он ни разу не высказывался на религиозные темы, а постоянно говорил о своем желании осуществить «музыкальное произведение в духе “Глории” Вивальди».

Нет, Франсис Пуленк, конечно, композитор «от мира сего», черпающий лучшие свои вдохновения в реально человеческих мотивах: тому свидетельство — «Засуха» (1937) на слова Эдуарда Джеймса, четыре картины, рисующие горькую крестьянскую жизнь; «Человеческие образы» на стихи Поля Элюара, вдохновленные борьбой французских патриотов против фашистских оккупантов; песни на слова Луи Арагона и Гарсии Лорка; наконец, «Человеческий голос» — сильнейшая картина горя женщины, брошенной любимым и кончающей самоубийством.

Несправедливо было бы, однако, при всем этом игнорировать иную сторону творчества Пуленка: то, что я не могу назвать иначе, чем «салонность», в самом благородном и типично французском смысле этого слова, салонность, связанную с его любовью к французским классикам, таким, как Расин, Мольер, Лафонтен, к Версальскому замку, к легкости и остроумию эпохи Людовика XIV. Все это сказалось во многих фортепианных пьесах и в балете «Примерные животные» (по басням Лафонтена), написанном в 1942 году, во время оккупации, с патриотической целью продемонстрировать перед оккупантами в здании Grand Opéra стойкость, непримиримость, бодрость духа французов.

Да и вообще «салонность» Пуленка часто являлась своего рода «маской», проявлением глубоко затаенной стыдливости и одиночества. Да, одиночества, ибо самые счастливые часы в его жизни были те, которые он проводил в Нуазе, куда он уходил от людей, где он запирался и творил.

До чего характерны некоторые его высказывания: «Пресытившись “дебюссизмом” (я обожаю Дебюсси), пресытившись импрессионизмом (Равель, Шмитт), я мечтаю о музыке здоровой, ясной и сильной. Музыка Сати мне представляется совершенством. Я люблю также Шабрие, “Манон”, “Вертера”, кадрили Оффенбаха, наконец, Баха, Моцарта, Гайдна и Шопена, Мусоргского, Стравинского... Что за каша! — скажете вы. Но вот именно так-то я и люблю музыку, вдохновляясь, кем хочу и как хочу...»

Или же еще следующее заявление Пуленка: «1. В выборе направления я руководствуюсь инстинктом. 2. У меня нет принципов, и я горжусь этим. 3. У меня нет никакой системы письма. И тем лучше! (Для меня понятие “система” равнозначно “трюку”.) 4. Вдохновение — это вещь настолько таинственная, что лучше и не пытаться его объяснять».

Конечно, в подобных заявлениях есть доля вызова, бравады и даже некоторого «балагурст-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Песня о Ленине» 5

- Ленин слушает Бетховена 9

- Самая любимая песня 15

- Ответственность художника 17

- Доброго творческого пути! 19

- Секрет молодости 22

- О нашей профессии 31

- Упадок или обновление? 35

- Развитие традиций 41

- Третья симфония Бородина 47

- Письмо В. В. Стасова 53

- «На баррикады!» 64

- О последних сонатах Бетховена 71

- Заметки о подготовке музыкантов 78

- Памятка 80

- Из воспоминаний 82

- Из воспоминаний 83

- Из воспоминаний 86

- Ф. М. Блуменфельда 87

- Замечательный музыкант 90

- Вокальные вечера: Надежда Казанцева 94

- Вокальные вечера: Александр Ведерников 95

- Вокальные вечера: Валентина Левко 96

- Вокальные вечера: Молодые певцы 96

- Вокальные вечера: Новинки камерной музыки 97

- Вокальные вечера: «Дитя и волшебство» 98

- На симфонических концертах: Дрезденская капелла 100

- На симфонических концертах: Кубинский дирижер 102

- На симфонических концертах: Оркестр Польского радио 102

- Камерный оркестр консерватории 103

- Оркестр Вильнюсской школы искусств 104

- Аргентинская гитаристка 105

- Письмо в редакцию: И. Маркевич отвечает И. Стравинскому 106

- На гастролях киевлян 107

- Все ли благополучно? 111

- Современная тема обязывает 117

- «Мир композитора» 119

- Критики и апологеты польского "авангарда" 124

- Варшавский Большой театр 130

- Э. Майер и его Фортепианный концерт 133

- Новые оперы 134

- Впереди большая работа 136

- «Лулу» Альбана Берга 137

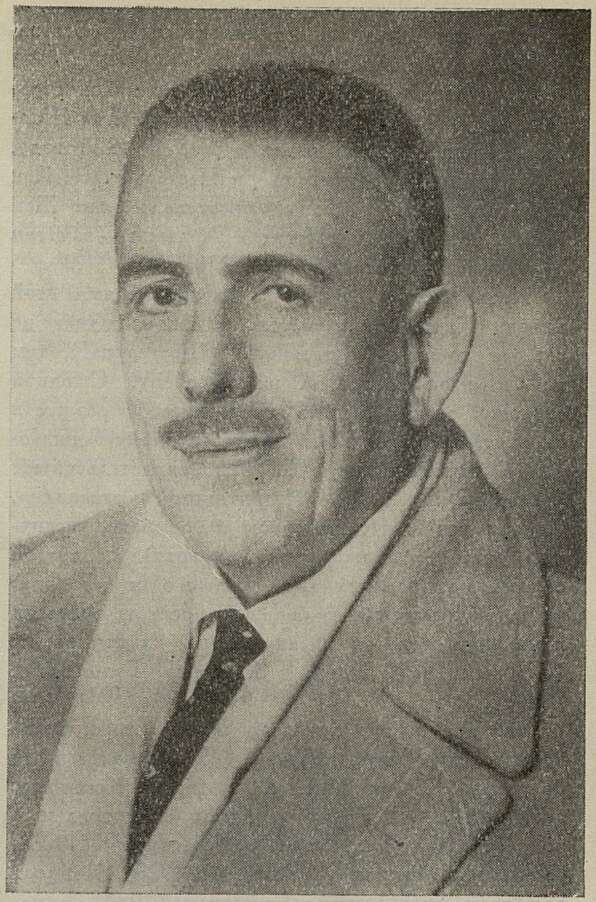

- Франсис Пуленк 138

- Наши друзья пишут о своих планах 141

- Современники о Чайковском 142

- Живой Рубинштейн 144

- Исследование об армянском музыканте 146

- Вышли из печати 147

- Наши юбиляры: Ю. С. Милютин 148

- Наши юбиляры: Б. М. Терентьев 149

- Образ вождя 151

- Новелла о Ленине 153

- Памяти павших, во имя живых! 155

- В Министерстве культуры СССР 155

- 70 и 50. К юбилею Г. А. Столярова 156

- Встреча с Асафьевым 157

- Они приняты в Союз 158

- На трибуне - лекторы 158

- Премьеры 159

- После юбилея 159

- Старейшее училище Сибири 159

- А. Шелест — Клеопатра 160

- В Комиссии музыкальной критики 160

- От имени шефов 161

- Гости из Закарпатья 162

- Памяти ушедших. С. Н. Кнушевицкий 163

- Памяти ушедших. Я. А. Эшпай 163

- Памяти ушедших. Г. П. Прокофьев 164