что автор «слышит» музыку, о которой рассказывает.

Правда, в отдельных случаях автор отдает дань маловыразительному описательному анализу (укажем на стр. 50, 53–54). Менее глубоко и интересно по сравнению с произведениями зрелого периода характеризуются сочинения последних лет жизни композитора (это относится и к обрисовке творческой биографии Меликяна в 30-е годы). А жаль! По существу первые образцы армянской советской вокальной литературы, «Песни новых дней» (как называл их сам композитор), внесли много принципиально нового в развитие национальной музыки и прежде всего массовой песни.

Особый интерес представляют обобщения автора, касающиеся мелодики, ладогармонических, композиционных и жанровых особенностей вокальных произведений Меликяна (глава VIII — «О некоторых чертах музыкального стиля циклов “Змрухти” и “Зар-вар”»). Высказанные в этом разделе мысли не только вскрывают своеобразие стиля Меликяна, но имеют, на наш взгляд, и более широкое значение: в какой-то степени они помогают приблизиться к решению таких важных проблем, как проявление национального своеобразия в мелодике, в гармоническом языке и т. д.

В заключительной главе автор пытается дать суммарное определение исторического значения творчества Меликяна. Но хотелось бы не скупой, тезисной постановки ряда важных вопросов, а более широкой их разработки. Речь идет, в частности, о характеристике основных этапов развития армянской вокальной музыки, о роли друпих национальных художников в деле формирования песенно-романсного жанра. Ведь только в таком случае можно верно оценить наследие Меликяна.

Однако, несмотря на отдельные просчеты, книга Г. Геодакяна привлекает широтой охвата материала, глубиной обобщений.

* * *

Вышли из печати

Алексеев А. История фортепианного искусства. Часть I. Музгиз, 1962; 10,125 л., тираж 135 000 экз.

Это дополненное переиздание учебного пособия «Клавирное искусство», вышедшего в 1952 году.

Изложение ограничивается здесь периодом XVII–XVIII вв. Рассматривается искусство И. С. Баха, французских и итальянских клавесинистов и венских классиков.

Учебник рассчитан на педагогов и студентов музыкальных вузов, а также любителей музыки.

Хохловкина А. История западноевропейской оперы. Музгиз. 25,5 л., тираж 9 000 экз.

Книга построена как серия очерков из истории оперы. Она рассказывает о музыкальном театре Моцарта и Бетховена, Беллини и Вебера, о французской комической и «большой» опере. Книге предпослано вступление, содержащее обзор оперного творчества. Издание рассчитано на любителей музыки и театра, слушателей университетов культуры.

Зарубежные издания

Karol Szymanowski. Opracowala Teresa Bronowicz-Chylinska. Krakow, Polskie Wydawnictwo muzyczne, 1961, 222 s.

Кароль Шимановский. Под ред. Терезы Бронович-Хилинской. Краков, Польское музыкальное издательство, 1961, 222 стр.

В канун юбилейного года Шимановского Польское музыкальное издательство в Кракове выпустило сборник-альбом «Кароль Шимановский». Жизнь и творчество выдающегося польского композитора и пианиста отображены в документах и воспоминаниях современников, а также в письмах композитора.

Сборник содержит множество удачно подобранных фотографий. Здесь афиши концертных выступлений Шимановского и премьер его постановок, титульные листы изданных музыкальных произведений, многочисленные отрывки из симфоний, концертов, рисунки современников.

Все это помогает воссоздать на страницах книги живой образ Шимановского — человека большой культуры и разносторонней эрудиции.

W. Ареl. Die Notation der Poliphonen Musik, 900–1600 (Breitkopf und Härtel Musikverlag. Leipzig, 1962).

В. Апель. «Нотация полифонической музыки, 900–1600», Брейткопф и Гертель, Лейпциг, 1962 г.

Изучение старинной европейской музыки за последнее десятилетие приобрело особенный размах. Выходят в свет многочисленные издания, посвященные самым разнообразным, очень специальным темам. Вместе с тем давно назрела необходимость и в некоторых пособиях, открывающих исследователям, а также студентам доступ к глубокому изучению произведений различных эпох: имеется в виду руководство по расшифровке различных систем нотаций. Такую задачу ставит перед собой работа Вилли Апеля. Книга может быть использована и для самостоятельных занятий.

P. Pidоu. Le Psautier huguenot. Basel, 1962.

П. Пиду. «Гугенотский псалтырь» , Базель, 1962.

Фундаментальный труд в двух томах Пьера Пиду издан с помощью Швейцарского национального фонда для научных исследований. Эта работа несомненно станет ценным пособием для каждого изучающего европейскую, в частности, французскую музыку XVI века. В первом томе помещены гугенотские псалмы, во втором — различные документы и библиография. Оба тома снабжены аналитическими и справочными таблицами.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

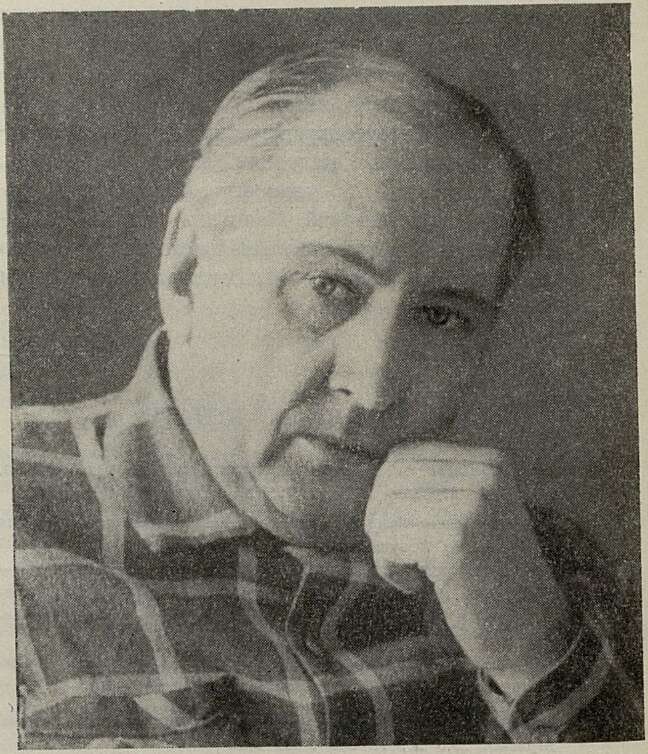

Ю. С. Милютин

Я вспоминаю одну из своих зарубежных поездок. Было это в Финляндии... Вечер... Освещенные улицы города... Чужие лица, чужая речь...

...И вдруг песня... Группа молодых финнов в студенческих фуражках поет на незнакомом языке что-то очень знакомое. Прислушался... Да ведь это «Ленинские горы!» Значит, и сюда в далекую северную страну долетела эта песня Ю. Милютина, столь популярная у советских слушателей.

С песнями Юрия Сергеевича («Гибель Чапаева», песенка Карлуши из кинофильма «Карл Брунер») я познакомился еще в детстве, когда школьником постоянно бегал в кино. В то время на экран выходили один за другим фильмы с музыкой Ю. Милютина: «На Дальнем Востоке», «Моряки», «Сердца четырех»... И каждый раз, покидая зрительный зал, люди уносили с собой новую песню. Поистине крылатой стала знаменитая «Чайка» из фильма «Моряки». Как быстро она облетела нашу страну! Сколько лет прошло, но и сегодня ее простая задушевная мелодия звучит так же свежо и искренне.

Когда в 1941 году советский народ призвал художников внести свой вклад в дело защиты Родины, Юрий Милютин вместе с другими советскими композиторами часто выезжал с концертными бригадами на фронт, в госпитали.

Тесная дружба завязалась у него с воинами 173 стрелковой дивизии, куда входили в основном бойцы московского народного ополчения. По их просьбе композитор написал «Песню-марш 173 стрелковой дивизии». Она прошла с воинской частью славный боевой путь от Москвы до Берлина.

Лучшие военные песни Милютина (такие, как «Возле города Кронштадта», «Голубой конверт», «Спор о генералах» и др.) по праву вошли в музыкальную летопись Отечественной войны.

Песенный голос Милютина продолжает звучать и в послевоенный период. Его узнаешь по мягким, по-милютински задушевные интонациям. Ясная, жизнерадостная лирика Милютина без труда находит путь к сердцам слушателей: песни «Ленинские горы», «Провожают гармониста», «Сирень-черемуха», «Ходят тучи», «Юго-западный район» завоевывают всеобщее признание.

Но композитору близка и гражданская тема. Какие благородные, патриотические чувства вызывают его песни «Мы в коммунизме будем жить» и «Когда солдаты спят»!

Я пока ни слова не сказал о милютинских опереттах. А ведь именно этому жанру композитор отдает большую часть своего таланта. Не знаю точно, сколько у нас в стране театров оперетты, но в одном уверен: на афише каждого из них вы непременно увидите имя Юрия Милютина...

Первый сценический опыт Ю. Милютина относится к 1928 году, когда в Московском театре сатиры была поставлена гоголевская «Ночь перед Рождеством» с его музыкой. Дирижировал спектаклем не кто иной, как сам Исаак Осипович Дунаевский. Он тогда высоко оценил работу Милютина, сказав: «Это ведь почти оперетта! Поздравляю вас и надеюсь, что она не будет у вас последней». Дунаевский оказался пророком. Музыкальный театр стал для Ю. Милютина настоящим родным домом.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Песня о Ленине» 5

- Ленин слушает Бетховена 9

- Самая любимая песня 15

- Ответственность художника 17

- Доброго творческого пути! 19

- Секрет молодости 22

- О нашей профессии 31

- Упадок или обновление? 35

- Развитие традиций 41

- Третья симфония Бородина 47

- Письмо В. В. Стасова 53

- «На баррикады!» 64

- О последних сонатах Бетховена 71

- Заметки о подготовке музыкантов 78

- Памятка 80

- Из воспоминаний 82

- Из воспоминаний 83

- Из воспоминаний 86

- Ф. М. Блуменфельда 87

- Замечательный музыкант 90

- Вокальные вечера: Надежда Казанцева 94

- Вокальные вечера: Александр Ведерников 95

- Вокальные вечера: Валентина Левко 96

- Вокальные вечера: Молодые певцы 96

- Вокальные вечера: Новинки камерной музыки 97

- Вокальные вечера: «Дитя и волшебство» 98

- На симфонических концертах: Дрезденская капелла 100

- На симфонических концертах: Кубинский дирижер 102

- На симфонических концертах: Оркестр Польского радио 102

- Камерный оркестр консерватории 103

- Оркестр Вильнюсской школы искусств 104

- Аргентинская гитаристка 105

- Письмо в редакцию: И. Маркевич отвечает И. Стравинскому 106

- На гастролях киевлян 107

- Все ли благополучно? 111

- Современная тема обязывает 117

- «Мир композитора» 119

- Критики и апологеты польского "авангарда" 124

- Варшавский Большой театр 130

- Э. Майер и его Фортепианный концерт 133

- Новые оперы 134

- Впереди большая работа 136

- «Лулу» Альбана Берга 137

- Франсис Пуленк 138

- Наши друзья пишут о своих планах 141

- Современники о Чайковском 142

- Живой Рубинштейн 144

- Исследование об армянском музыканте 146

- Вышли из печати 147

- Наши юбиляры: Ю. С. Милютин 148

- Наши юбиляры: Б. М. Терентьев 149

- Образ вождя 151

- Новелла о Ленине 153

- Памяти павших, во имя живых! 155

- В Министерстве культуры СССР 155

- 70 и 50. К юбилею Г. А. Столярова 156

- Встреча с Асафьевым 157

- Они приняты в Союз 158

- На трибуне - лекторы 158

- Премьеры 159

- После юбилея 159

- Старейшее училище Сибири 159

- А. Шелест — Клеопатра 160

- В Комиссии музыкальной критики 160

- От имени шефов 161

- Гости из Закарпатья 162

- Памяти ушедших. С. Н. Кнушевицкий 163

- Памяти ушедших. Я. А. Эшпай 163

- Памяти ушедших. Г. П. Прокофьев 164