Встреча с Асафьевым

Разбирая архив, я случайно обнаружил среди вороха бумаг заметку Бориса Владимировича Асафьева — три маленьких, вырванных из блокнота листка, мелко исписанных чернильным карандашом. Записи хорошо сохранились, хотя и были сделаны двадцать лет назад, зимой 1943 года.

Я несколько раз перечитал рукопись; постепенно память со всей ясностью восстановила обстоятельства, в которых были написаны эти строки.

...Борис Владимирович Асафьев, пережив две блокадные зимы, был по решению правительства эвакуирован из Ленинграда и вместе с женой приехал 15 февраля 1943 года в Москву.

Асафьевы поселились в гостинице «Националь». Я навестил Бориса Владимировича вскоре после его приезда. Угловой, довольно большой номер, расположенный на третьем этаже, мало напоминал гостиницу: заставленный мебелью, чемоданами, домашним скарбом, он показался мне поначалу слишком тесным, хотя и не лишенным своеобразного уюта.

Похудевший и бледный, одетый в теплую пижаму и теплые домашние туфли, Борис Владимирович встретил меня с приветливым радушием. Он был рад гостям, даже мало знакомым. Казалось, ему доставляло ни с чем не сравнимое удовлетворение сознание того, что он еще нужен людям, что они интересуются его творчеством, его жизнью...

В номере Асафьева я увидел пожилого, очень высокого и очень худого человека. Это был Владимир Николаевич Римский-Корсаков — сын великого композитора. Он пришел к Асафьеву, чтобы познакомиться с монографией о своем отце, которую только что закончил Борис Владимирович.

Представляя своего гостя, Асафьев сказал:

— Всей своей музыкальной деятельностью я обязан Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову. Он определил меня, двадцатилетнего юношу, в консерваторию, выхлопотал полную стипендию и благословил на композиторский путь. Он был первым, кому я рискнул показать только что написанный опус моих юношеских романсов... И хотя это было очень давно, я до сих пор помню его советы относительно развития композиторского слуха и композиторской рабочей дисциплины...

Я сделал несколько фотографических снимков, а затем попросил Бориса Владимировича поделиться творческими замыслами.

— Позвольте мне написать, — сказал Борис Владимирович и как-то смущенно улыбнулся. — Говорить мне трудно, я лучше напишу... Знаете ли, когда кончик карандаша соприкасается с бумагой, мысль как бы находится на острие карандаша и свободно выливается на бумагу...

Минут через десять я получил от него впервые публикуемую ниже заметку. Она не была напечатана. Мне кажется, читателям будет интересно познакомиться с ней: небольшая по размеру, она с непосредственной искренностью характеризует «блокадный» период жизни Асафьева, его отношение к героической обороне города Ленина.

Вот эта заметка:

Я работаю в настоящее время над инструментовкой балета на тему о югославском партизанском движении, «Милица», а в области книг о музыке продолжаю цикл своих «Мыслей и дум» (до 24 работ, из которых завершено 18), задуманный несколько лет назад и выполнявшийся с первых месяцев блокады Ленинграда, в условиях — при всей своей трагичности — поднимающих интеллект и волю на высшую ступень духовного творческого подъема.

Мне казалось, что советская мысль не должна застывать ни в каких трудных переживаниях Родины, и я просто и естественно начал работать, пользуясь каждым возможным для творчества моментом, борясь со своим хрупким организмом. Я писал музыку и театральную, и камерную, и песни для фронта, вдохновляемый изумительными по своей моральной силе и ясности духа и сердца людьми, сражающимися на фронте.

Я написал книгу о своей жизни — о том, как создавался во мне музыкант, как росли силы и в чем состоит творческая композиторская работа. Я написал большое исследование о Глинке и другие. Но, главное, я счастлив, что ощутил величие героической обороны Ленинграда, — проявле-

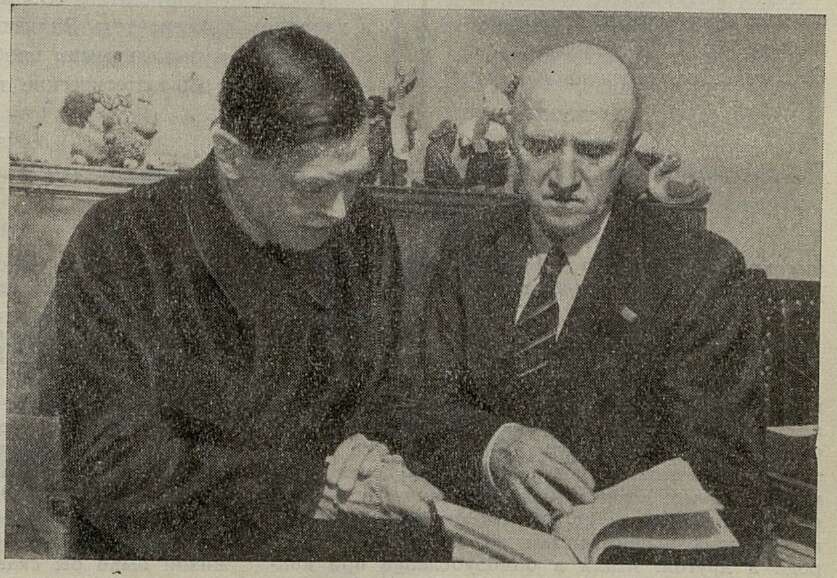

В. Римский-Корсаков и Б. Асафьев

Фото автора (публикуется впервые).

(Продолжение «Встреча с Асафьевым»)

ние могучей воли к победе и железной стойкости русского народа на страже города Ленина.

Б. Асафьев».

Асафьев прочитал заметку вслух, спросил, правильно ли он понял мое «задание» и смогу ли я «расшифровать» его крайне неразборчивый почерк?.. Ирина Степановна Асафьева, все время молча слушавшая наш разговор, обращаясь ко мне, сказала: «Борис Владимирович о многом не говорит... А знаете ли, как он работал?.. Мы несколько раз переезжали из одного конца города в другой. Жили в бомбоубежище при консерватории, потом в актерских уборных Александрийского театра, затем в Институте истории искусств, пока, наконец, не переехали на свою квартиру на площади Труда, которая за время блокады пришла в полную негодность... Борис Владимирович трудился непрерывно, буквально не разгибая спины. Положив книгу с писчей или нотной бумагой на колени (о письменном столе нечего было и думать!), он писал и музыку, и научные работы, не обращая внимания ни на голод, ни на бомбежки, ни на нездоровье...»

По лицу Бориса Владимировича скользнула неловкая улыбка. Он попытался что-то сказать, но не решился. Мне показалось, что слова жены смутили его, что он вовсе не хотел, чтобы о его жизни было бы сказано больше того, что сказал он сам...

Ал. Лесс

Они приняты в Союз

Каждый год в дружную многонациональную семью советских композиторов и музыковедов вливаются новые силы. Среди принятых за последнее время немало талантливой молодежи.

Ленинградцы Г. Белов и Б. Тищенко еще занимаются в аспирантуре у Д. Шостаковича, но оба уже успели зарекомендовать себя как способные композиторы. В открытых концертах исполнялись Хоровая сюита Г. Белова (на стихи А. Твардовского) и вокальный цикл «Белый аист» Б. Тищенко. Вместе с ними вступил в союз еще один молодой ленинградец — Г. Фиртич (ученик Б. Арапова).

Новое пополнение пришло в украинскую организацию. Это М. Скорик (ныне аспирант Московской консерватории по классу Д. Кабалевского), чья Сюита для струнного оркестра с успехом прозвучала в Москве и на Всемирном молодежном фестивале в Хельсинки, Ю. Ищенко (ученик А. Штогаренко) и О. Носик, окончивший Институт им. Гнесиных по классу В. Крюкова.

Хорошие вести приходят из разных городов страны, о деятельности некоторых выпускников столичных музыкальных вузов. В композиторскую организацию Киргизии вступил воспитанник Московской консерватории В. Кончаков (ученик Е. Голубева), который не только активно занимается творчеством, настойчиво изучая киргизский фольклор, но и успешно ведет класс композиции во Фрунзенском музыкальном училище. Хорошо работает в музыкальном училище Семипалатинска новый член Казахского союза, педагог и композитор Т. Базарбаев (ученик К. Кужамьярова). А малочисленная композиторская организация Бурятии пополнилась молодым теоретиком, аспирантом Института истории искусств Б. Олзоевым. Его работы «Древние игры и танцы бурятского народа», «Музыкальное песенное творчество Бурятии» и ряд статей обнаруживают в нем способности к историческому и теоретическому мышлению.

Наряду с молодежью в Союз вступают и те, кто уже накопил некоторый опыт творческой, педагогической и общественной деятельности. Среди них музыковед Г. Лапчинский, который сразу же после окончания Ленинградской консерватории уехал в Петрозаводск и на протяжении ряда лет активно участвует в строительстве музыкальной культуры Карелии.

Членами композиторских организаций стали и авторы популярных эстрадных произведений Лили Иашвили (Тбилиси), Ю. Саульский и В. Людвиковский (Москва).

Л. П.

На трибуне — лекторы

Со всех концов страны съехались они в Москву на Всесоюзное совещание, организованное Союзом композиторов и Министерством культуры СССР в конце января с. г. Прослушали доклад «Искусство и коммунизм» и ряд лекций о проблемах современной советской и зарубежной музыки. Обменялись опытом. Завязался серьезный разговор.

Главная задача сегодня — пропаганда советской музыки. В текущем году две трети постоянных лекториев и народных университетов знакомили своих слушателей с лучшими произведениями советских композиторов, однако далеко не всех национальных республик. Поэтому в один голос требовали выступавшие наладить постоянный межреспубликанский обмен лекторами, нотным материалом, разработками тем, посвященных развитию национальных музыкальных культур.

На совещании возник вопрос: нужно ли знакомить массового слушателя с проблемами современного западного творчества, следует ли говорить в широких аудиториях, скажем, о том же джазе.

По словам В. Фрумкина и А. Утешева, в ленинградских лекториях не боятся дискуссионной заостренности тем. Не устарела ли опера, является ли джаз, «музыкой молодых», каковы пути и средства обновления музыки, почему додекафония получила такое распространение на Западе — на любой из этих вопросов нужно дать убедительный ответ, показав на конкретных примерах, что, допустим, додекафонный метод приводит на деле к отрицанию идейно-эмоционального содержания музыки, к ее вырождению.

Представитель Литвы Ю. Шпигельглазас рассказал, что в народном университете Вильнюса стремятся заинтересовать слушателей музыкальными проблемами сегодняшнего дня, затрагивая и общеэстетические темы.

Лекционная пропаганда никак не может обойти и проблемы легкой, так называемой развлекательной музыки. Если не дать правильной оценки современным зарубежным джазам, не показать их эволюции, не развенчать публично, они проникнут в быт молодежи с «черного хода».

О «технологии» лекторского мастерства, об опасности шаблона и штампа, о необходимости изыскивать новые формы подачи материала говорилось, пожалуй, столь же горячо, как и о содержании лекторской работы. Большинство ораторов высказалось за принцип «сквозной» лекции, который позволяет более тесно связать слово о музыке с самой музыкой, исключает возможность появления «случайных», не относящихся к теме музыкальных иллюстраций.

Справедливо говорилось о большом значении активных форм работы со слушателями. И тут вновь запевалами выступили ленинградцы, рассказавшие о нескольких удачных попытках установить с аудиторией так называемые «обратные связи» (непосредственное участие слушателей в распознавании, допустим, полифонических приемов и т. п.). А какой большой интерес вызывают обычно музыкальные диспуты, дискуссии!

Немало вопросов, касающихся лекторской «кухни», всплыло на совещании. Отвечая на них, «патриархи» лекторского дела Г. Назарьян и А. Должанский, руководившие семинаром по мастерству, особо подчеркивали, что чтение лекции — это творческий процесс, в котором роль импровизации весьма велика. Разумеется, основные мысли и положения остаются незыблемыми, но форма их подачи может каждый раз рождаться заново в зависимости от состава аудитории, от степени ее восприимчивости. Плохо, когда лекция производит впечатление затверженного урока или раз навсегда подготовленного концертного номера.

Специальное занятие было посвящено музыкальной пропаганде среди детей. В нем принял участие Д. Кабалевский, поделившийся своим обширным опытом общения с детской аудиторией.

— Каждый советский музыковед, — сказал он, — должен сказать себе: я обязан отдать часть своих знаний, вдохновения детям. Это мой гражданский долг. Прежде чем учить ребят, надо сперва увлечь, заинтересовать их музыкой, тогда появится и жажда знаний. К ним нужно приходить не с лекцией, а с живой, интересной беседой.

Невозможно перечислить всех вопросов, затронутых на совещании. И это понятно: ведь во всесоюзном масштабе подобное собрание лекторов проводится впервые после длительного перерыва.

Участники совещания выразили надежду, что в дальнейшем они смогут встречаться и обмениваться опытом систематически.

И. Фаддеева

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Песня о Ленине» 5

- Ленин слушает Бетховена 9

- Самая любимая песня 15

- Ответственность художника 17

- Доброго творческого пути! 19

- Секрет молодости 22

- О нашей профессии 31

- Упадок или обновление? 35

- Развитие традиций 41

- Третья симфония Бородина 47

- Письмо В. В. Стасова 53

- «На баррикады!» 64

- О последних сонатах Бетховена 71

- Заметки о подготовке музыкантов 78

- Памятка 80

- Из воспоминаний 82

- Из воспоминаний 83

- Из воспоминаний 86

- Ф. М. Блуменфельда 87

- Замечательный музыкант 90

- Вокальные вечера: Надежда Казанцева 94

- Вокальные вечера: Александр Ведерников 95

- Вокальные вечера: Валентина Левко 96

- Вокальные вечера: Молодые певцы 96

- Вокальные вечера: Новинки камерной музыки 97

- Вокальные вечера: «Дитя и волшебство» 98

- На симфонических концертах: Дрезденская капелла 100

- На симфонических концертах: Кубинский дирижер 102

- На симфонических концертах: Оркестр Польского радио 102

- Камерный оркестр консерватории 103

- Оркестр Вильнюсской школы искусств 104

- Аргентинская гитаристка 105

- Письмо в редакцию: И. Маркевич отвечает И. Стравинскому 106

- На гастролях киевлян 107

- Все ли благополучно? 111

- Современная тема обязывает 117

- «Мир композитора» 119

- Критики и апологеты польского "авангарда" 124

- Варшавский Большой театр 130

- Э. Майер и его Фортепианный концерт 133

- Новые оперы 134

- Впереди большая работа 136

- «Лулу» Альбана Берга 137

- Франсис Пуленк 138

- Наши друзья пишут о своих планах 141

- Современники о Чайковском 142

- Живой Рубинштейн 144

- Исследование об армянском музыканте 146

- Вышли из печати 147

- Наши юбиляры: Ю. С. Милютин 148

- Наши юбиляры: Б. М. Терентьев 149

- Образ вождя 151

- Новелла о Ленине 153

- Памяти павших, во имя живых! 155

- В Министерстве культуры СССР 155

- 70 и 50. К юбилею Г. А. Столярова 156

- Встреча с Асафьевым 157

- Они приняты в Союз 158

- На трибуне - лекторы 158

- Премьеры 159

- После юбилея 159

- Старейшее училище Сибири 159

- А. Шелест — Клеопатра 160

- В Комиссии музыкальной критики 160

- От имени шефов 161

- Гости из Закарпатья 162

- Памяти ушедших. С. Н. Кнушевицкий 163

- Памяти ушедших. Я. А. Эшпай 163

- Памяти ушедших. Г. П. Прокофьев 164