ГДР

Г. Шнеерсон

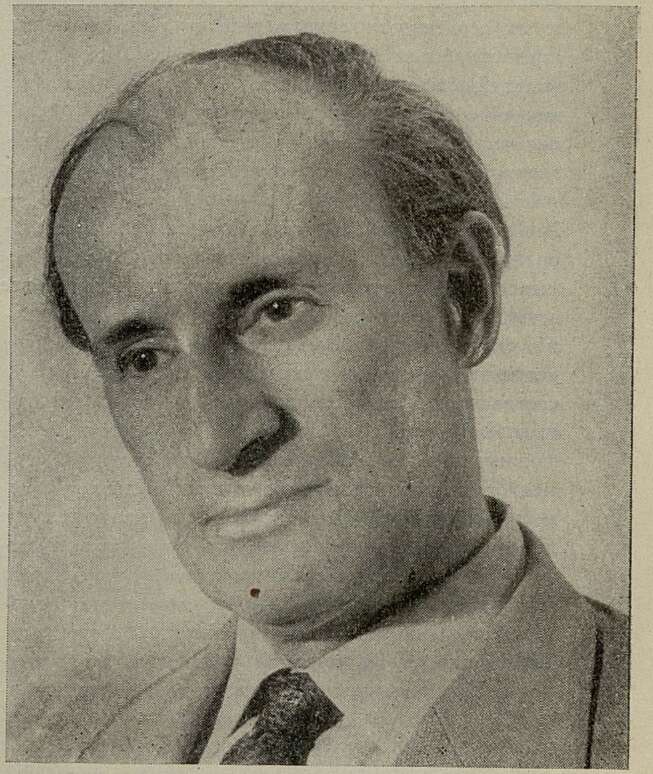

Э. Майер и его фортепианный концерт

Весной 1962 года в нескольких городах Германской Демократической Республики прозвучал Концерт для фортепиано с оркестром Эрнста Германа Майера, расцененный немецкой критикой как выдающееся событие музыкальной жизни ГДР. Первым исполнителем концерта был известный пианист, талантливый и тонкий музыкант, Дитер Цехлин.

Э. Г. Майер — ученик недавно скончавшегося Ганса Эйслера. Подобно своему учителю и другу, Майер навсегда связал свою творческую судьбу с борьбой немецкого рабочего класса. С 1929 года он принимает деятельное участие в рабочем музыкальном движении, сочиняет массовые песни и хоры для агитколлективов, выступает на страницах берлинской коммунистической газеты «Роте фане». После нацистского переворота Майер эмигрирует в Англию, где благодаря обширным музыковедческим знаниям совмещает научную и педагогическую деятельность с творческой и исполнительской (дирижер рабочих хоровых коллективов).

После окончания войны Майер занимает пост руководителя кафедры музыкознания университета им. Гумбольдта в Берлине. Одновременно он является членом-учредителем Академии искусств и активным деятелем Союза композиторов и музыковедов ГДР. Все эти годы Майер создает одно за другим симфонические, камерные и вокальные произведения, труды и статьи по различным вопросам музыкального искусства.

Среди лучших сочинений Майера, следует назвать оригинальную по замыслу и мастерскую по выполнению «Мансфельдскую ораторию», посвященную истории одного из старейших промышленных предприятий Германии — Мансфельдских медных рудников. Вместе с поэтом Стефаном Хермлином, написавшим текст оратории, Майер как бы проводит слушателя по историческим этапам жизни рабочих этих рудников. В финале оратории, воспевающем социалистическое предприятие «Мансфельдский комбинат им. В. Пика», звучат светлые песни о свободном народе, строящем социализм.

Немецкие слушатели знают оратории и кантаты Майера — «Полет голубя», «Уверенность в победе», «Мать свободных», «Песня о юности», «Ворота Бухенвальда», симфонию для струнных, «Симфонический пролог», множество хоровых и сольных вокальных сочинений, десятки превосходных массовых песен, близких по духу замечательным традициям Ганса Эйслера.

Композитор очень требовательно относится к выбору поэтической основы своих сочинений. Его любимые поэты — Гёте, Гейне, Брехт, Бехер, Фюрнберг, Хермлин, Неруда. В их поэзии Майер находит не только большое гуманистическое содержание, созвучное эпохе, но и живую образность, музыкальность словесной ткани.

Трудней пробивают себе путь к сердцам слушателей симфонические и инструментальные произведения Майера, написанные далеко не простым и легким для восприятия языком. Здесь, мне представляется, композитор чутко претворил черты стиля Шостаковича и Онеггера, с их мужественным драматизмом, с их не знающей компромисса сложностью развития музыкальной мысли. Вместе с тем в лучших сочинениях Майера нетрудно обнаружить черты незаурядной и зрелой творческой личности, стремление по-своему

осмыслить и художественно претворить волнующие жизненные впечатления.

Знакомство с фортепианным концертом Майера (окончен в 1961 году) вызывает сразу же желание поспорить с автором относительно определения жанра произведения. И по масштабам, и по серьезности содержания, и даже по чисто пианистическим признакам, мне казалось, правильней было бы говорить о новой партитуре как о симфонии с концертирующим фортепиано. Симфоничность концепции Майера подтверждает чрезвычайно пространная первая часть (Andante-Larghetto — Allegro furioso — Andante sostenuto), представляющая собой своеобразную трехчастную симфоническую поэму. Масштабны, драматургически очень насыщены и все остальные части цикла. Фортепиано относительно редко выполняет ведущую роль солиста, «состязающегося с оркестром». Нет, это не состязание. Мне слышится здесь скорее задушевная беседа с друзьями героя большого симфонического повествования. Порой эта беседа предстает как остродраматический диалог (солист-оркестр), приводящий к напряженным динамичным кульминациям. Суровая, даже, можно сказать, аскетическая трактовка солирующего инструмента далека от сферы эффектной виртуозности, блестящих звуковых фейерверков, «концертности» в широком понимании этого термина. Вот почему мне хочется предложить жанровое определение для нового сочинения Майера как «Symphonie concertante», или «Концерт-симфония».

Структурные элементы произведения определяются не формальной схемой, но интенсивным движением творческой мысли, чувства, переживаний. В этом сила нового сочинения Майера. Но это же приводит к известной рапсодической расплывчатости изложения, импульсивного и далекого от конструктивной завершенности. Эта «текучесть» формы, так же как и хроматическая усложненность тематического материала каждой из четырех частей, вызывает порой ощущение тревожной неустойчивости. Музыкальные образы Концерта-симфонии, очевидно, навеяны глубокими думами композитора о жизни своих современников, о судьбах человечества. Отсюда высокий драматизм и экспрессивная напряженность действия в ряде эпизодов первой и третьей частей, внезапные переходы от медленных прозрачных «камерных» разделов, где звучат выразительные речитативы фортепиано, к бурным порывам гнева, борьбы и преодоления. Отсюда и очень сложный полифонический и гармонический стиль произведения, соответствующий драматургии целого, снмфоничности замысла.

Концерт-симфония Майера — значительное достижение современной немецкой музыки, живое свидетельство плодотворных исканий талантливого композитора.

* * *

Чехословакия

П. Экштейн

Новые оперы

1962 год был удачным для чехословацкого музыкального театра. Каждая из вновь исполненных опер обогатила опыт нашего театра и оживила дискуссию. Особенно ценно, что новые постановки отразили современную тематику.

Очень интересна в этом отношении опера «Ромео, Джульетта и тьма» Яна Фишера (род. в 1921 году), драматический талант которого уже проявился в опере «Женихи» и балете «Эуфросина», а также в ряде работ для кино и драматического театра. Литературной основой нового сценического произведения Фишера послужила одноименная новелла Яна Отченашека, завоевавшая всемирную известность.

Композитор сам написал либретто, построив его на коротких сценах, рассказывающих о трагической судьбе мужественного чешского студента Павла и Эстер, преследуемой нацистами еврейской девушки. В музыке много драматического напряжения, тонкой лирики и пафоса.

К проблеме современной оперы по-своему подошел Иржи Пауэр, один из наиболее известных чешских композиторов, чьи сценические произведения имеют большой успех. После исторической оперы «Зузана Войиржова», которая сейчас идет в шести театрах, и прелестных детских опер «Болтливая улитка» и «Красная шапочка» Пауэр остановился на теме осуждения пережитков прошлого в сознании людей нового общества. Пафос его произведения направлен на обличение неискренности и фальши, властолюбия и тщеславия, показухи и других недостатков, мешающих

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Песня о Ленине» 5

- Ленин слушает Бетховена 9

- Самая любимая песня 15

- Ответственность художника 17

- Доброго творческого пути! 19

- Секрет молодости 22

- О нашей профессии 31

- Упадок или обновление? 35

- Развитие традиций 41

- Третья симфония Бородина 47

- Письмо В. В. Стасова 53

- «На баррикады!» 64

- О последних сонатах Бетховена 71

- Заметки о подготовке музыкантов 78

- Памятка 80

- Из воспоминаний 82

- Из воспоминаний 83

- Из воспоминаний 86

- Ф. М. Блуменфельда 87

- Замечательный музыкант 90

- Вокальные вечера: Надежда Казанцева 94

- Вокальные вечера: Александр Ведерников 95

- Вокальные вечера: Валентина Левко 96

- Вокальные вечера: Молодые певцы 96

- Вокальные вечера: Новинки камерной музыки 97

- Вокальные вечера: «Дитя и волшебство» 98

- На симфонических концертах: Дрезденская капелла 100

- На симфонических концертах: Кубинский дирижер 102

- На симфонических концертах: Оркестр Польского радио 102

- Камерный оркестр консерватории 103

- Оркестр Вильнюсской школы искусств 104

- Аргентинская гитаристка 105

- Письмо в редакцию: И. Маркевич отвечает И. Стравинскому 106

- На гастролях киевлян 107

- Все ли благополучно? 111

- Современная тема обязывает 117

- «Мир композитора» 119

- Критики и апологеты польского "авангарда" 124

- Варшавский Большой театр 130

- Э. Майер и его Фортепианный концерт 133

- Новые оперы 134

- Впереди большая работа 136

- «Лулу» Альбана Берга 137

- Франсис Пуленк 138

- Наши друзья пишут о своих планах 141

- Современники о Чайковском 142

- Живой Рубинштейн 144

- Исследование об армянском музыканте 146

- Вышли из печати 147

- Наши юбиляры: Ю. С. Милютин 148

- Наши юбиляры: Б. М. Терентьев 149

- Образ вождя 151

- Новелла о Ленине 153

- Памяти павших, во имя живых! 155

- В Министерстве культуры СССР 155

- 70 и 50. К юбилею Г. А. Столярова 156

- Встреча с Асафьевым 157

- Они приняты в Союз 158

- На трибуне - лекторы 158

- Премьеры 159

- После юбилея 159

- Старейшее училище Сибири 159

- А. Шелест — Клеопатра 160

- В Комиссии музыкальной критики 160

- От имени шефов 161

- Гости из Закарпатья 162

- Памяти ушедших. С. Н. Кнушевицкий 163

- Памяти ушедших. Я. А. Эшпай 163

- Памяти ушедших. Г. П. Прокофьев 164