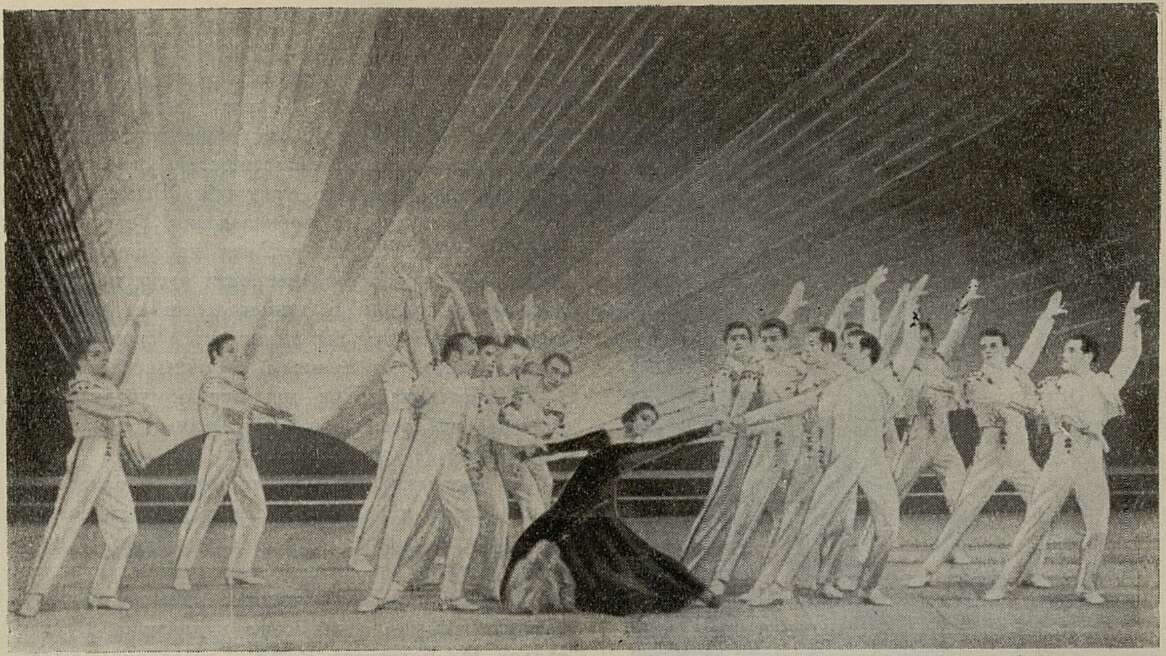

«Болеро» М. Равеля

держек и танцевальных фраз, не вытекающих из логики развития музыкального образа. Хотелось бы пожелать Боярскому придерживаться более строгого художественного отбора и в собственном творчестве, и в реставраторской деятельности, если его не расхолодили первые неудачи на этом трудном поприще.

Мы сознательно опускаем разговор о «Сольвейг» в постановке Л. Якобсона, чтобы избежать соблазна сравнивать ее с «Ледяной девой» — блестящим спектаклем Ф. Лопухова на ту же тему и ту же музыку Э. Грига. Вот какой спектакль, кстати, еще следовало бы восстановить!

И коротко остановимся на программе, состоящей из «Цветов» (балетмейстер — В. Варковицкий), «Семи красавиц» и «Болеро» (балетмейстер — Г. Давиташвили). Сюита Д. Шостаковича обрамлена темами его популярных песен: «Нас утро встречает прохладой...» и «Фонарики». Итак, день в цветочном магазине, где хозяйничает милый Старый продавец — Н. Филипповский и куда приходят разные люди по разным поводам. Тема хорошая, реализация слабее.

Если есть какие-то характеристики в танцах посетителей, то партии цветов совершенно однородны: «вальсы цветов» как в старых балетах. Лучший эпизод сюиты заключительный: темпераментная вариация Летчика, отлично исполненная В. Пановым.

Монтаж из «Семи красавиц» не удовлетворяет случайностью соединенных кусков. Трудно уложить в один акт сложное развитие сюжета этого балета.

Почему с такой страстью и мольбой танцует Айши — Л. Камилова? В каких взаимоотношениях с ней Мензер — А. Сидоров и Бахрам — В. Зимин? Об этом можно узнать только из программы. Зато большая танцевальная сцена с красавицами смотрится как самостоятельный хореографический кусок. Среди вариаций наиболее интересны: индийская и магрибская в исполнении Я. Кукс и Л. Пановой. Обе танцовщицы пластичны, обладают красивыми, гибкими руками и умеют тонко нюансировать свой танец.

«Болеро» в варианте Малого оперного театра представляет редкий случай удачного актерского воплощения неудачного постановочного замысла. Когда следишь за нарастанием конфликта между Н. Миримановой и Н. Боярчиковым, олицетворяющими Зло и Добро, забываешь, что этого конфликта нет в музыке М. Равеля. Столько змеиной гибкости и вкрадчивости в движениях Миримановой, так значительны ее паузы, когда невольно приковывается внимание к ее бледному лицу с гипнотическим взглядом ог-

Сцена из балета «Цветы»

ромных глаз, что не остается сомнений: перед нами само Зло во всей его силе. Боярчиков открыт и смел. Он так же графичен, как и Мириманова, и между ними не прекращающийся психологический контакт-борьба. Они как бы все время разыгрывают сложную партию, где перевес то на одной, то на другой стороне. Вот, оказывается, как много можно высказать танцем. Но этого можно достичь только тогда, когда в танец верят, когда им владеют, когда не вешают на него вериги бытовой приземленности и дают ему возможность расправить крылья романтического полета.

За последние годы все наиболее смелые художники идут «в разведку». Они ищут собственный выразительный язык, который помог бы им лучше выразить наше время с его историческими процессами, с его сложными нравственными проблемами, с напряженными ритмами жизни. И это вызывает у них потребность глубоко анализировать психологию чувств и поступков своих героев. Поэтому так часто используется крупный план, заимствованный у кино. Паузы Миримановой — это и есть крупный план. Да, балетные деятели хотят сегодня идти в ногу со своим временем. Их волнуют те же проблемы, что и их коллег по другим жанрам искусства. Они ставят перед собой такие же сложные художественные задачи. Может быть, еще более сложные, если принять во внимание определенную ограниченность возможностей, связанную с условностью балетного искусства. Выбирая тему для своего будущего произведения, балетмейстер должен найти такую, которая не только выражала бы близкую современности идею, но и нуждалась бы именно в танцевальном ее воплощении, где танец мог бы выявить все свои возможности и стал бы главным стержнем спектакля.

В последние годы мы видели убедительное танцевальное решение очень сложных сцен, образов и даже целых спектаклей.

В. Варковицкому в спектакле Молдавского театра оперы и балета «Рассвет» удалось создать трагическую сцену бунта в концлагере. В балете «Паганини» на музыку рапсодии Рахманинова Л. Лавровский сделал удачную попытку показать поэтический мир гениального художника. В спектаклях И. Бельского и Ю. Григоровича вылеплены яркие пластические характеры с определенным социальным и психологическим содержанием.

Можно было бы значительно умножить примеры «повзросления» советской хореографии — их много, они разнообразны. И самое важное — это то, что возмужание балета произошло за счет обогащения его танцевального языка.

Немалую роль в успехах балета играет и то, что за последнее время сильно возросла общая культура деятелей хореографии, шире стал их кругозор, больше требовательность к своему творчеству. Культура всегда помогает созреванию таланта, поэтому за последние годы появились новые имена интересных балетмейстеров. И для них, а главное, для советской хореографии нужен экспериментальный театр. Его нет в Москве, нет в Ленинграде, нет и в других городах. Нам кажется, что Малый оперный театр мог бы стать такой лабораторией советского балета. Для этого у театра есть все — его традиции, мобильность, академическая культура, сильная труппа, возможности привлечь к работе лучших либреттистов, композиторов, балетмейстеров, художников, наконец, исполнителей.

Но для этого театру нужна помощь. Нужно создать ему условия для творческого рывка, который сможет вывести труппу из внешне благополучного состояния, которое, по сути дела, опаснее, чем для всех видимая художественная неудача.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Песня о Ленине» 5

- Ленин слушает Бетховена 9

- Самая любимая песня 15

- Ответственность художника 17

- Доброго творческого пути! 19

- Секрет молодости 22

- О нашей профессии 31

- Упадок или обновление? 35

- Развитие традиций 41

- Третья симфония Бородина 47

- Письмо В. В. Стасова 53

- «На баррикады!» 64

- О последних сонатах Бетховена 71

- Заметки о подготовке музыкантов 78

- Памятка 80

- Из воспоминаний 82

- Из воспоминаний 83

- Из воспоминаний 86

- Ф. М. Блуменфельда 87

- Замечательный музыкант 90

- Вокальные вечера: Надежда Казанцева 94

- Вокальные вечера: Александр Ведерников 95

- Вокальные вечера: Валентина Левко 96

- Вокальные вечера: Молодые певцы 96

- Вокальные вечера: Новинки камерной музыки 97

- Вокальные вечера: «Дитя и волшебство» 98

- На симфонических концертах: Дрезденская капелла 100

- На симфонических концертах: Кубинский дирижер 102

- На симфонических концертах: Оркестр Польского радио 102

- Камерный оркестр консерватории 103

- Оркестр Вильнюсской школы искусств 104

- Аргентинская гитаристка 105

- Письмо в редакцию: И. Маркевич отвечает И. Стравинскому 106

- На гастролях киевлян 107

- Все ли благополучно? 111

- Современная тема обязывает 117

- «Мир композитора» 119

- Критики и апологеты польского "авангарда" 124

- Варшавский Большой театр 130

- Э. Майер и его Фортепианный концерт 133

- Новые оперы 134

- Впереди большая работа 136

- «Лулу» Альбана Берга 137

- Франсис Пуленк 138

- Наши друзья пишут о своих планах 141

- Современники о Чайковском 142

- Живой Рубинштейн 144

- Исследование об армянском музыканте 146

- Вышли из печати 147

- Наши юбиляры: Ю. С. Милютин 148

- Наши юбиляры: Б. М. Терентьев 149

- Образ вождя 151

- Новелла о Ленине 153

- Памяти павших, во имя живых! 155

- В Министерстве культуры СССР 155

- 70 и 50. К юбилею Г. А. Столярова 156

- Встреча с Асафьевым 157

- Они приняты в Союз 158

- На трибуне - лекторы 158

- Премьеры 159

- После юбилея 159

- Старейшее училище Сибири 159

- А. Шелест — Клеопатра 160

- В Комиссии музыкальной критики 160

- От имени шефов 161

- Гости из Закарпатья 162

- Памяти ушедших. С. Н. Кнушевицкий 163

- Памяти ушедших. Я. А. Эшпай 163

- Памяти ушедших. Г. П. Прокофьев 164