постановочными находками, но их было не так уж много в виденных нами спектаклях.

Поэтому совершенно закономерно, что наиболее интересно были исполнены главные роли знаменитого фокинского «Петрушки».

Здесь следует рассказать о работе балетмейстера театра Константина Боярского, который поставил перед собой благородную задачу возобновления шедевров русской классики, в том числе и балетов Михаила Фокина. Ведь отсутствие его лучших постановок на нашей сцене было как бы потерянным звеном в поступательном движении русского балета. Многое из того, чем гордится советская хореография, было найдено еще этим замечательным русским балетмейстером. В частности, от его «Петрушки» можно вести традицию тонкого, психологического раскрытия душевного мира балетных героев средствами действенного танца. У И. Стравинского, М. Фокина и А. Бенуа «Петрушка» создан почти лубочными средствами. Кстати, напомним, что Фокин не мыслил возможности создания хореографического произведения без единства творческих устремлений композитора, балетмейстера и художника. История дала множество подтверждений правильности этого взгляда.

Но вернемся к «Петрушке». Нам повезло, что сохранились подлинные эскизы А. Бенуа и Малый оперный театр смог воссоздать его декорации и костюмы. Их звонкие краски созвучны бытовым зарисовкам музыки, их глубокая символика — психологизму партитуры Стравинского. Они создают тот мирок, где разыгрывается на первый взгляд кукольная, а на самом деле человеческая история.

Ее участники — Петрушка, Балерина и Арап. В. Панов — Петрушка олицетворяет образ красивого, сильного чувства, закованного в уродливую оболочку. Моментами Панов становится почти героичным: таким страстным отчаянием насыщает он гротесковость механических движений Петрушки. Балерина в трактовке М. Мазун — это хорошенькая, пустая кукла. Она непрочь пофлиртовать и с Петрушкой, но он ее отпугивает и откровенностью своей страсти, и нелепой формой ее выражения. Ей интереснее преодолевать сопротивление Арапа. В Балерине есть и жестокость, и хитрость, и бесстыдство, и умение польстить. Она даже может унизиться при этом, но в конце концов добьется своей цели.

Так же полно обрисован и Арап: он тупица, сибарит, суеверен, упрям, жаден, эгоист и податлив на примитивную лесть.

У Петрушки — Панова на лице отражается постоянный трепет мысли. У Арапа — А. Мирецкого бессмысленное выражение, и только в минуты гнева вспыхивают глаза. Все его поступки подчинены инстинкту. Простыми и выразительными штрихами обрисовал Фокин своих героев, и это актерское трио талантливо воплотило его замыслы.

А вот массовые сцены спектакля доставляют огромное разочарование. Совершенно не восстановлена фокинская режиссерская партитура, и движения толпы приобретают случайный характер. Оказывается, во время гастролей в этих сценах были заняты разовые статисты, с которыми даже не проводили предварительных репетиций. Здесь утеряно все многообразие художественных деталей, весь стиль фокинской постановки «балета-улицы», как его определил А. Бенуа. Эти упреки относятся и к артистам, участникам Ярмарки. Н. Латонина — Кормилица на-

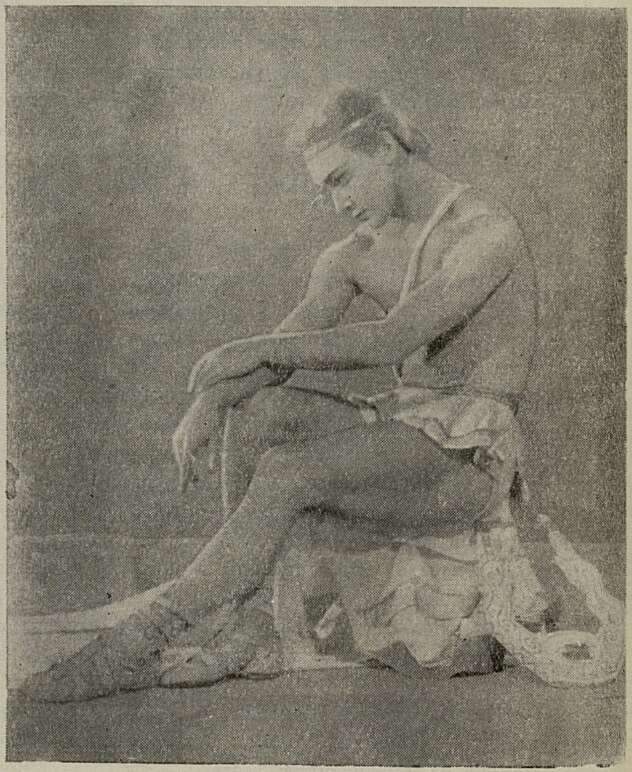

Сцена из балета «Петрушка» И. Стравинского

зойливо привлекает к себе внимание развязностью движений и игрой на публику. Ее партнер Г. Куров в роли Кучера был закован в свой армяк как в броню и лишен какой бы то ни было пластичности. А ведь эти два персонажа проходят через весь балет и должны олицетворять собой удаль и красоту русского народа.

Не удовлетворила и трактовка Н. Филипповским образа Фокусника. Он совсем не такой безобидный, каким его играет артист. Это хитрый и злой враг Петрушки. Конфликт балета строится на их столкновении и на конечном торжестве непобедимого человеческого духа Петрушки.

И все же, несмотря на несовершенство спектакля, мы благодарны театру и К. Боярскому за восстановление «Петрушки» и надеемся, что они будут еще его совершенствовать. Но вот следующая работа этого же плана, «Жар-Птица», вызывает недоумение.

Полтора года назад мы видели этот балет в исполнении английской труппы и задавали себе вопрос: до каких пор Фокин будет принадлежать Западу? Ведь именно в «Жар-Птице» были намечены некоторые из тех постановочных принципов, которые были развиты хореографией XX века. Это народность сюжета, тонкая режиссерская разработка танцевальных массовых сцен (по принципу живописной композиции), обогащение хореографии национальным колоритом, наконец, пластическая характеристика персонажей. Вот далеко не полный перечень достоинств этого спектакля, и правильно, что Малый оперный театр захотел восстановить его. Но как?

Хотя Боярский руководствовался именно английской редакцией, у англичан этот балет оказался куда более русским. Вместо таинственной сказочности декораций Н. Гончаровой, которые так гармонировали с «колдовской магией» музыкальных тем Стравинского, спектакль ленинградцев оформлен обыденными по цвету и нерусскими по стилю полотнами художника С. Соломко. Костюмы Т. Бруни также не соответствовали ни фокинской пластике, ни образам героев.

Во что превратилась сама Жар-Птица? Л. Морковкина одета в какие-то пышные и короткие штанишки, которые утяжеляют ее силуэт и лишают полетности ее движения. Куда ушла диковатая птичья повадка и царственность этого образа? Где колючая пластика Кащея? Куда пропал шутливый сказочный стиль спектакля? Куда исчезла сказка? И где здесь Фокин? Мы с трудом его узназали в этом скучном, обыденном спектакле.

Теперь от неудачного заключения вечера балетов Стравинского перейдем к его более удачному началу.

«Орфей» — это новая постановка Боярского. С первых моментов нас захватила красивая композиция сцены и симфонический принцип разработки движений действующих лиц. Боярский проявил здесь музыкальность и вкус. Некоторые сцены балета поднимаются до высоких обобщений. Балетмейстер убедительно показывает, как благотворно влияет музыка Орфея на сознание погруженных во тьму существ, как животворна любовь Орфея, способная вызвать Эвридику из царства теней. Эта сцена запомнилась своей поэтичностью (декорации Э. Лещинского). Очаровательная Эвридика (Л. Климова) видится Орфею через легкую дымку, за серебристым силуэтом какого-то растения. Возлюбленная язляется ему живой, как источник, из которого она пьет воду, опустившись на колени.

Остро, чувственно и зло поставлена сцена Вакханалии (особенно выразительна в ней В. Станкевич — Вакханка). Но есть моменты, когда Боярский во что бы то ни стало пытается удивить зрителей «новизной» и «смелостью» под-

А. Хамзин — Орфей

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Песня о Ленине» 5

- Ленин слушает Бетховена 9

- Самая любимая песня 15

- Ответственность художника 17

- Доброго творческого пути! 19

- Секрет молодости 22

- О нашей профессии 31

- Упадок или обновление? 35

- Развитие традиций 41

- Третья симфония Бородина 47

- Письмо В. В. Стасова 53

- «На баррикады!» 64

- О последних сонатах Бетховена 71

- Заметки о подготовке музыкантов 78

- Памятка 80

- Из воспоминаний 82

- Из воспоминаний 83

- Из воспоминаний 86

- Ф. М. Блуменфельда 87

- Замечательный музыкант 90

- Вокальные вечера: Надежда Казанцева 94

- Вокальные вечера: Александр Ведерников 95

- Вокальные вечера: Валентина Левко 96

- Вокальные вечера: Молодые певцы 96

- Вокальные вечера: Новинки камерной музыки 97

- Вокальные вечера: «Дитя и волшебство» 98

- На симфонических концертах: Дрезденская капелла 100

- На симфонических концертах: Кубинский дирижер 102

- На симфонических концертах: Оркестр Польского радио 102

- Камерный оркестр консерватории 103

- Оркестр Вильнюсской школы искусств 104

- Аргентинская гитаристка 105

- Письмо в редакцию: И. Маркевич отвечает И. Стравинскому 106

- На гастролях киевлян 107

- Все ли благополучно? 111

- Современная тема обязывает 117

- «Мир композитора» 119

- Критики и апологеты польского "авангарда" 124

- Варшавский Большой театр 130

- Э. Майер и его Фортепианный концерт 133

- Новые оперы 134

- Впереди большая работа 136

- «Лулу» Альбана Берга 137

- Франсис Пуленк 138

- Наши друзья пишут о своих планах 141

- Современники о Чайковском 142

- Живой Рубинштейн 144

- Исследование об армянском музыканте 146

- Вышли из печати 147

- Наши юбиляры: Ю. С. Милютин 148

- Наши юбиляры: Б. М. Терентьев 149

- Образ вождя 151

- Новелла о Ленине 153

- Памяти павших, во имя живых! 155

- В Министерстве культуры СССР 155

- 70 и 50. К юбилею Г. А. Столярова 156

- Встреча с Асафьевым 157

- Они приняты в Союз 158

- На трибуне - лекторы 158

- Премьеры 159

- После юбилея 159

- Старейшее училище Сибири 159

- А. Шелест — Клеопатра 160

- В Комиссии музыкальной критики 160

- От имени шефов 161

- Гости из Закарпатья 162

- Памяти ушедших. С. Н. Кнушевицкий 163

- Памяти ушедших. Я. А. Эшпай 163

- Памяти ушедших. Г. П. Прокофьев 164