лали это в ущерб многообразию его душевного мира и поэтому не смогли раскрыть всей глубины переживаний героя. В целом же А. Кикоть поет партию Тараса великолепно. В его исполнении все звучит: и «бархатные» низы, и волнующий красивый «верх», и хорошая кантиленная середина.

Удался Кикотю образ Кочубея, убедивший целенаправленным и логичным развитием. Сдержанный в сценах с Мазепой (первое действие), Кикоть постепенно драматизирует образ, доводя его до трагического накала в сцене «Темницы».

Молодой В. Третяк выступил в роли графа Ричарда Варвика («Бал-маскарад»). Он удачно исполнил эту трудную партию. Однако певец иногда неточно интонирует, и это особенно было заметно в балладе «Волна ли обманет меня». В дуэтах, ансамблях — всюду его голос звучал красиво и ровно, убеждая в том, что певец обладает перспективой роста.

Белла Руденко пела Оскара («Бал-маскарад») и Ярину («Арсенал»). До сих пор в ушах звенит как серебряный колокольчик ее голос. Сценическое поведение артистки хорошо мотивировано. Ее Оскар — озорной и веселый паж. Ее Ярина — смелая и искренняя, решительная девушка. Особенно удались ей вокализ и арии. Задушевно был исполнен дуэт с Максимом.

З. Христич и Л. Чкония исполняли партию Эльзы в опере «Лоэнгрин». В голосе Христич много выразительности, нежности. Обе арии Эльзы — «Сон» и «О ветер легкокрылый» — были спеты ею с большим мастерством. Л. Чкония обладает красивым лирико-колоратурным сопрано. Артистка проявила хорошее чувство ансамбля в сцене дуэта с Лоэнгрином — Белинником, подкупив слушателей естественностью своей игры. Между тем в исполнении того же дуэта Христич и Тимохиным было много от «костюмированного концерта».

Ю. Гуляев — лирический баритон, но он вполне справляется с драматической партией Ренато из «Бал-маскарада». Местами, однако, певцу приходилось несколько форсировать звук, и это не могло не отразиться на тембре голоса.

Невозможно дать даже краткую характеристику всем певцам, принявшим участие в спектаклях театра. Скажу еще лишь о Е. Озимковской и Н. Мисиной, обладающих замечательным контральто, — голосами, которые сейчас редко встречаются. Отлично выступила в спектаклях Т. Пономаренко, исполнившая Марьяну в «Арсенале» и Марию в «Мазепе». Ее голос, быть может, приходится несколько «уплотнять» для исполнения такой драматической партии, как Мария. Но артистка владеет широкой тембровой палитрой. Пожалуй, ей лишь немного не хватило лиризма, легкого кантиленного пения в «Колыбельной» последнего акта.

Но если артисты порадовали нас отличными голосами и хорошим ансамблем, то сценическое воплощение спектаклей киевского театра оказалось на весьма низком уровне. В большинстве случаев оно выполнено по стародавним оперным штампам. Начнем с «Тараса Бульбы». В спектакле найден верный национальный колорит. В первую очередь это идет от художника (А. Петрицкий). Удались режиссеру-постановщику В. Скляренко и балетмейстеру В. Вронскому массовые сцены — это интересные, живые группы запорожских казаков, украинских парубков и дивчат.

Однако многие «мизансцены» — особенно в начале оперы — задуманы чисто внешне, формально. Тарас и Остап, выполняя известную «Драку на кулачках», долго оглядываются, ища скамейку, на которую им, по замыслу режиссера, следовало бы сесть, но как назло ее нет! Условно, «по-оперному», решена схватка казаков с жолнёрами: машут саблями в воздухе, стараясь никого не задеть, даже противников. Во второй картине сцена условно разделена на две половины, в глубине поставлена калитка, ведущая во двор Тарасовой усадьбы, а действие развивается на авансцене! И вот, чтобы перейти с одной стороны на другую, исполнители каждый раз отправляются в глубь сцены, чтобы пройти через калитку и прийти обратно на авансцену. Это как раз та «маленькая правда», из которой складывается большая «ложь»! Много логических нелепостей и в «Мазепе». Так, в сцене казни Кочубея и Искры хор поставлен вперед и развернут к дирижеру (видимо, чтобы «не разойтись»), а в глубине сцены на помосте прощаются с народом (то есть с хором) Кочубей и Искра. Но хористы стоят к ним спиной и, естественно, не могут отвечать на их поклоны.

Та же нелепость присутствует и в «Лоэнгрине»: так, например, все участники первой сцены упорно смотрят в зал, якобы следят за плывущим лебедем, а в это самое время Лоэнгрин появляется за их спинами, не привлекая к себе ничьего внимания: все «брабантские рыцари» следят за дирижером...

Конечно, в «Лоэнгрине» не все так уж плохо. Режиссер-постановщик В. Скляренко верно раскрыл характеры Тельрамунда и Ортруды. Здесь всему веришь, все на своих местах — и жест, и мимика (особенно у Э. Томм), и пластически законченные движения, каждое сценическое положение правдиво, особенно во втором акте!

Замечательно прозвучал голос С. Козака.

Но вот артист В. Пазыч оказался в затруднительном положении, хотя его сценические данные вполне подходят для роли Генриха Птицелова. И дело здесь не в таланте, ведь ни один артист не сможет создать верный образ, если ему в этом не будут помогать партнеры. Ведь «играть» властителя Брабанта должен был не только сам В. Пазыч, но и окружающие его придворные. Они должны оказывать королю знаки почтения. А что мы видели? Где-то в глубине сцены стоит «брабантский дуб», возле которого примостился королевский трон. Все «придворные» и «слуги», следя за дирижером, повернулись к Генриху... спиной.

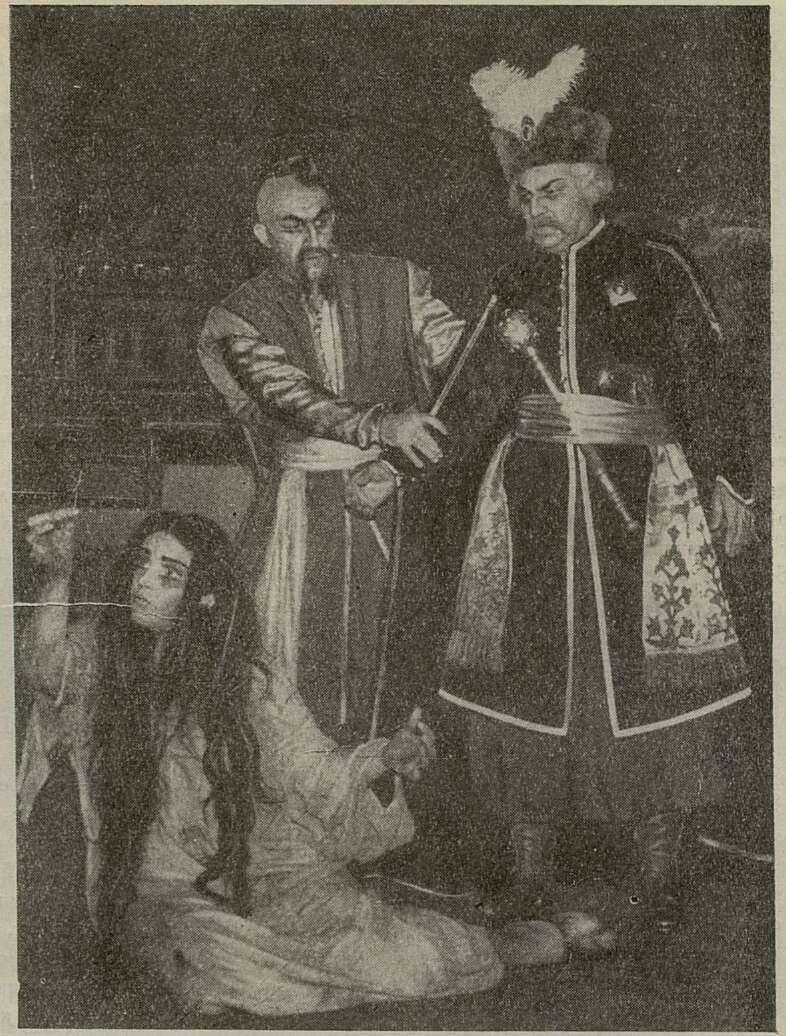

Л. Лобанова — Мария, В. Грицюк — Орлик, М. Гришко — Мазепа

Много сценических «неувязок» и в массовых сценах «Лоэнгрина»! Например, артисты хора — рыцари и стража, — выходя на сцену с мечами, почему-то сразу кладут их на пол. Об эти мечи спотыкаются хористки, переходящие по воле режиссера на место рыцарей. Вообще перемещения хора зачастую совершенно произвольны и сценически ничем не оправданы. Исполнители главных партий в «Лоэнгрине» нередко ведут себя так, как будто бы опера идет в концертном исполнении. Давно уже канули в лету те времена, когда певцы просто стояли (чаще всего на авансцене) и пели. Не для того многие годы трудились на оперной сцене прославленные русские певцы-артисты во главе с Шаляпиным, не для того отдавали силы оперному театру Станиславский и Немирович-Данченко, чтобы современные режиссеры забыли замечательные традиции.

И все же мне кажется, что, несмотря на все недостатки постановки, само обращение к Вагнеру даст еще свои богатые плоды. Петь музыку этого композитора могут только те певцы, которые обладают достаточным вокальным мастерством.

Спектакль «Бал-маскарад» хорошо оформлен (художник — Е. Ахвледиани), сценическое действие развивается в основном оправданно, хотя и здесь встречаются приемы, к сожалению оказавшиеся характерными для постановочной работы театра. Особенно заметны они в ансамблях: почему, например, Риббинг и Горн поют на авансцене, а хор за занавесом? Не всегда понятна и причина, заставляющая режиссера дробить сцены на мелкие эпизоды.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Песня о Ленине» 5

- Ленин слушает Бетховена 9

- Самая любимая песня 15

- Ответственность художника 17

- Доброго творческого пути! 19

- Секрет молодости 22

- О нашей профессии 31

- Упадок или обновление? 35

- Развитие традиций 41

- Третья симфония Бородина 47

- Письмо В. В. Стасова 53

- «На баррикады!» 64

- О последних сонатах Бетховена 71

- Заметки о подготовке музыкантов 78

- Памятка 80

- Из воспоминаний 82

- Из воспоминаний 83

- Из воспоминаний 86

- Ф. М. Блуменфельда 87

- Замечательный музыкант 90

- Вокальные вечера: Надежда Казанцева 94

- Вокальные вечера: Александр Ведерников 95

- Вокальные вечера: Валентина Левко 96

- Вокальные вечера: Молодые певцы 96

- Вокальные вечера: Новинки камерной музыки 97

- Вокальные вечера: «Дитя и волшебство» 98

- На симфонических концертах: Дрезденская капелла 100

- На симфонических концертах: Кубинский дирижер 102

- На симфонических концертах: Оркестр Польского радио 102

- Камерный оркестр консерватории 103

- Оркестр Вильнюсской школы искусств 104

- Аргентинская гитаристка 105

- Письмо в редакцию: И. Маркевич отвечает И. Стравинскому 106

- На гастролях киевлян 107

- Все ли благополучно? 111

- Современная тема обязывает 117

- «Мир композитора» 119

- Критики и апологеты польского "авангарда" 124

- Варшавский Большой театр 130

- Э. Майер и его Фортепианный концерт 133

- Новые оперы 134

- Впереди большая работа 136

- «Лулу» Альбана Берга 137

- Франсис Пуленк 138

- Наши друзья пишут о своих планах 141

- Современники о Чайковском 142

- Живой Рубинштейн 144

- Исследование об армянском музыканте 146

- Вышли из печати 147

- Наши юбиляры: Ю. С. Милютин 148

- Наши юбиляры: Б. М. Терентьев 149

- Образ вождя 151

- Новелла о Ленине 153

- Памяти павших, во имя живых! 155

- В Министерстве культуры СССР 155

- 70 и 50. К юбилею Г. А. Столярова 156

- Встреча с Асафьевым 157

- Они приняты в Союз 158

- На трибуне - лекторы 158

- Премьеры 159

- После юбилея 159

- Старейшее училище Сибири 159

- А. Шелест — Клеопатра 160

- В Комиссии музыкальной критики 160

- От имени шефов 161

- Гости из Закарпатья 162

- Памяти ушедших. С. Н. Кнушевицкий 163

- Памяти ушедших. Я. А. Эшпай 163

- Памяти ушедших. Г. П. Прокофьев 164