Еще несколько слов о пресловутой «нефортепианности» глухого Бетховена. Реальное, чувственно воспринимаемое звучание, доступное любому музыканту, для него отошло в область прошлого, он мог его только вспоминать; и как горько было воспоминание, мы знаем хотя бы по его Гейлигенштадтскому завещанию.

Во время работы с учениками над произведениями этого периода я нередко размышляю о том, в какой же мере тяжкий недуг, причинявший композитору столько страданий, отразился на его творчестве? Его дух, которому больше не мешали никакие шумы земного мира, мог пребывать в той тишине, реальной тишине, к которой иные творческие люди так стремятся и с таким трудом ее обретают...

Эта вынужденная замкнутость — какое счастье для вынашивания и созревания великих творческих замыслов!

Он слышал только воображаемый звук фортепиано, но для такого человека воображение было больше и реальнее действительности. Сколько есть свидетельств, прямых высказываний людей искусства о роли и силе воображаемого!

Недавно еще я прочел в книге А. Б. Гольденвейзера «Вблизи Толстого» признание Л. Н. Толстого, что воображаемые, «сочиняемые» им люди интересовали его больше, чем те живые люди, которые были, как оказывалось, скорее поводом, чем образцом для «сочиняемых». Возможно, Бетховен не сделал бы таких открытий в области фортепианного звучания, если бы не был глухим. Сила его внутреннего слуха предопределяла не только пути развития фортепиано-инструмента, но и пути развития художника фортепиано, пианиста.

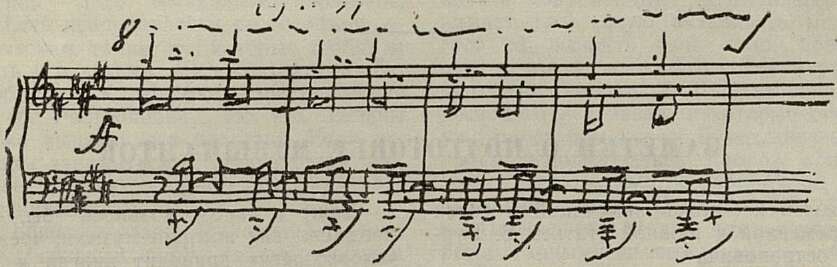

Знаю, некоторые возразят мне: как раз в последних фортепианных произведениях Бетховена есть «несовершенства», даже «несуразности», которые доказывают, какой вред принесла ему глухота, и что если бы он слышал, он бы так не писал. Обычно здесь указывают на непомерно большие расстояния между положениями правой и левой руки на клавиатуре, отдаленность басовых дискантовых звуков друг от друга, отсутствие заполняющих средних звеньев. В качестве примера приводится реприза в первой части Сонаты E-dur op. 109,

говорится, что эта прекрасная музыка настойчиво требует «средних звеньев»,

Пример 8

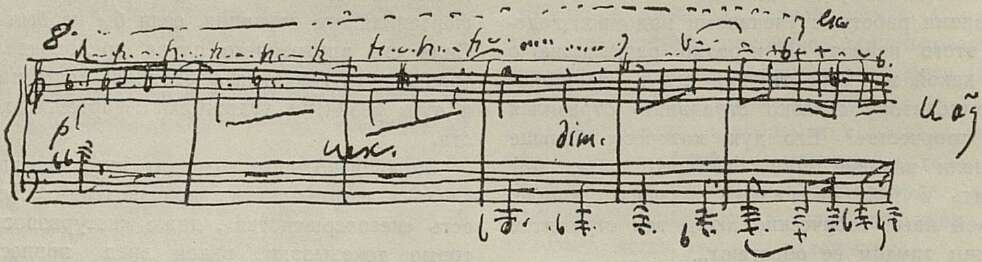

для чего нужны еще две руки и т. д. Критикуют тоже и по той же причине коду сонаты As-dur op. 110 начиная от

Пример 9

Можно привести еще другие примеры. Для меня все эти соображения и возражения несущественны, даже вздорны.

Фортепианный стиль Бетховена так ясно вытекает из его духа (логики мысли и силы чувства), что придираться к его глухоте не только мелочно, но и неверно.

Не хватало еще, чтобы упрекнули его в «некрасивом» звучании в следующем гениальнейшем месте из Ариетты (вторая часть Сонаты op. 111), где дальность расстояния между обеими руками доходит до крайнего предела.

А у меня в этом месте ощущение, как будто я поднялся на такую высоту, выше стратосферы, что видна вся земля подо мною, видно, что она круглая; так ее видят ныне космонавты...

Мы говорили с учениками еще о многом и разном по поводу этих сонат, но здесь не место излагать все это. Мне было бы только желательно, чтобы читающий эти строки продолжил их мысленно и особенно крепко задумался бы над душевной истинностью творений Бетховена.

* * *

Д. Цыганов

Заметки о подготовке музыкантов

Хочу высказать несколько замечаний в связи с остро своевременной и нужной статьей Б. Бурлакова и М. Ростроповича1.

Советский музыкант-исполнитель должен быть не только художником-виртуозом, но и всесторонне образованным, ясно мыслящим и широко смотрящим на жизнь гражданином своей страны. Это всякому понятно. Но пути, которыми стремятся достигнуть этой пели наши консерваторские учебные планы, порой ошибочны и нередко приводят к нежелательным результатам. Мне кажется, что пресловутая «перегрузка» планов исходит из неправильной предпосылки: все необходимые студенту (помимо специального предмета) знания следует обязательно в готовом виде вложить ему в голову в учебные часы.

Не лучше ли привить студентам на занятиях живой интерес к дисциплинам, дать правильное направление в изучении, осмыслении их, чтобы молодежь сама тянулась к их изучению, читала, спорила, думала? Ведь людям, оканчивающим консерваторию, предстоит большой жизненный путь; и не важнее ли снабдить их в дорогу не заученными сведениями (которые, увы, очень часто забываются сразу же после экзамена), а умением мыслить, жаждой познания всей широты жизненных явлений, конечно, на основе знания фактов.

Даже в таком, казалось бы, «музыкальном» предмете, как история музыки, чрезмерное обилие «словесности» приводит иногда к печальным результатам. Мне вспоминается экзамен в одной из консерваторий, когда студентка, очень бойко рассказывавшая о народных элементах в творчестве Лядова, не смогла сыграть ни одной его песни; знала о них, но не знала их. Я как-то говорил Д. Шостаковичу, что он, пожалуй, не сумел бы удовлетворительно рассказать на консерваторском экзамене о творчестве Шостаковича: очень уж много литературы нужно на эту тему проштудировать и запомнить.

Да не заподозрят меня в желании выпускать из консерватории «неучей», знающих только свой инструмент! Я за широту кругозора, за широту знаний, но решительно против зубрежки, отнимающей у молодежи и время, и силы непропорционально приносимой пользе.

Насколько лучше, органичнее знала бы она, например, ту же историю музыки, если бы мы сумели организовать такую своеобразную «музыкальную академию» (по аналогии с «университетами культуры»): устраивали бы по воскресеньям в одном из больших классов, скажем, нашей Московской консерватории прослушивание записей лучших (и разных) исполнений творений великих мастеров, чтобы молодежь живо, в музыкальных образах знакомилась бы с развитием

_________

1 См. № 2 «Советской музыки» за 1963 г.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Песня о Ленине» 5

- Ленин слушает Бетховена 9

- Самая любимая песня 15

- Ответственность художника 17

- Доброго творческого пути! 19

- Секрет молодости 22

- О нашей профессии 31

- Упадок или обновление? 35

- Развитие традиций 41

- Третья симфония Бородина 47

- Письмо В. В. Стасова 53

- «На баррикады!» 64

- О последних сонатах Бетховена 71

- Заметки о подготовке музыкантов 78

- Памятка 80

- Из воспоминаний 82

- Из воспоминаний 83

- Из воспоминаний 86

- Ф. М. Блуменфельда 87

- Замечательный музыкант 90

- Вокальные вечера: Надежда Казанцева 94

- Вокальные вечера: Александр Ведерников 95

- Вокальные вечера: Валентина Левко 96

- Вокальные вечера: Молодые певцы 96

- Вокальные вечера: Новинки камерной музыки 97

- Вокальные вечера: «Дитя и волшебство» 98

- На симфонических концертах: Дрезденская капелла 100

- На симфонических концертах: Кубинский дирижер 102

- На симфонических концертах: Оркестр Польского радио 102

- Камерный оркестр консерватории 103

- Оркестр Вильнюсской школы искусств 104

- Аргентинская гитаристка 105

- Письмо в редакцию: И. Маркевич отвечает И. Стравинскому 106

- На гастролях киевлян 107

- Все ли благополучно? 111

- Современная тема обязывает 117

- «Мир композитора» 119

- Критики и апологеты польского "авангарда" 124

- Варшавский Большой театр 130

- Э. Майер и его Фортепианный концерт 133

- Новые оперы 134

- Впереди большая работа 136

- «Лулу» Альбана Берга 137

- Франсис Пуленк 138

- Наши друзья пишут о своих планах 141

- Современники о Чайковском 142

- Живой Рубинштейн 144

- Исследование об армянском музыканте 146

- Вышли из печати 147

- Наши юбиляры: Ю. С. Милютин 148

- Наши юбиляры: Б. М. Терентьев 149

- Образ вождя 151

- Новелла о Ленине 153

- Памяти павших, во имя живых! 155

- В Министерстве культуры СССР 155

- 70 и 50. К юбилею Г. А. Столярова 156

- Встреча с Асафьевым 157

- Они приняты в Союз 158

- На трибуне - лекторы 158

- Премьеры 159

- После юбилея 159

- Старейшее училище Сибири 159

- А. Шелест — Клеопатра 160

- В Комиссии музыкальной критики 160

- От имени шефов 161

- Гости из Закарпатья 162

- Памяти ушедших. С. Н. Кнушевицкий 163

- Памяти ушедших. Я. А. Эшпай 163

- Памяти ушедших. Г. П. Прокофьев 164