НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

И. Вызго

Успех киргизского композитора

Своеобразны пути развития музыкального искусства в республиках Средней Азии, различны его судьбы. Но при этом нетрудно уловить одну общую закономерность: на богатейшей, совсем недавно возделанной целине национального фольклора стремительно тянутся ввысь, с каждым днем набирают силу наподобие молодой поросли могучие «деревья» профессионального искусства.

Третий съезд композиторов Киргизии был ознаменован радостным событием — рождением первой симфонии, принадлежащей перу киргиза. О работе одаренного молодого автора Аскара Тулеева, создавшего развитый четырехчастный цикл, можно сказать много хорошего: в Симфонии ощущается своеобразие творческого мышления, немало свежих находок в области гармонии, инструментовки. Но не это приковывает внимание при первом же знакомстве с произведением. Быть может, основное достоинство сочинения как раз в том и заключается, что технические приемы и средства нигде не становятся самодовлеющими: на первом плане неизменно музыкальные мысли, которыми делится композитор со слушателями.

Слушая эту музыку, невольно думаешь о том новом, что внесено симфонизмом нашей эпохи, в частности, советскими авторами в сокровищницу мирового музыкального искусства, возникают в памяти образы и настроения, рожденные советской действительностью и не встречавшиеся никогда ранее. Конечно, творчество наших композиторов чрезвычайно многообразно. Но вполне закономерно говорить об определенном, едином идейно-эмоциональном тонусе, свойственном социалистической эпохе и ее искусству. Очень радостно, что подобные мысли возникают и в связи с Симфонией А. Тулеева. Значит, есть в ней частичка нового, есть что-то роднящее ее по духу с передовыми музыкальными явлениями в наших национальных культурах, где современная тема определяет новый строй образов, а богатейшие традиции народного искусства — самобытность их воплощения. Да, с первых же тактов ощущаешь, что перед тобой открывается новая, во многом еще неведомая страница музыкальной летописи, повествующей о жизни киргизского народа.

Рассказать миру о своем народе и о своем времени — не высшая ли творческая цель любого художника? И раздумывая о том, как же удалось этого достичь молодому композитору, выросшему в краю, где профессиональное музыкальное искусство насчитывает едва три-четыре десятилетия, приходишь к выводу, что главное здесь в органичности сочетания приемов симфонизма с характерными чертами народного искусства.

Рельефно и крупно изваянные, как будто напоенные соками родной земли, народной культуры и быта, возникают перед слушателями Симфонии образы торжественные и могучие, стремительные и задорные, нежные и задумчивые.

Отзвуки родного композитору фольклора слышатся и в волевых темах, напоминающих народные инструментальные наигрыши стремительными ритмами и неожиданными переменами метра, и в

суровых коротких полевках речитативно-эпического склада и особенно явно — в лирических темах с их своеобразной задумчивой мечтательностью.

Композитор не стремился к новаторству во что бы то ни стало, но, используя традиционную форму четырехчастного симфонического цикла, сумел насытить ее новым интонационным содержанием.

Ведь традиции и новаторство — понятия не взаимоисключающие. И Симфония Тулеева, в которой традиции русского эпического симфонизма органически сплетены с драматической экспрессией, свойственной советским симфониям наших дней, блестяще это подтверждает. Случайно ли такое сочетание? Конечно, нет. По-видимому, в искусстве великих мастеров-классиков всегда надо искать и находить именно те элементы, которые особенно близки музыкальному мышлению своего народа. Особенности русской песенности, послужившие «почвой» для эпического стиля (трихордовое заполнение кварто-квинтовых попевок, низкая седьмая ступень и т. п.), присущи и киргизскому мелосу. Вот почему использование их в Симфонии А. Тулеева столь органично. Да и при слушании сочинений других композиторов Киргизии (как, кстати, и композиторов Казахстана) в памяти нередко возникают произведения Бородина и Глазунова. С другой стороны, и «восток» Бородина, мужественно-суровый, терпкий по колориту, имеет какие-то «точки соприкосновения» с музыкой, родившейся в степных кочевьях. Поэтому, быть может, некоторые страницы Симфонии Тулеева обнаруживают близость к вольной стихии «Половецких плясок».

В целом образно-стилистические ассоциации, рождаемые Симфонией Тулеева, тяготеют, во-первых, к сфере эпической с характерным для нее чередованием то богатырских, то спокойно лирических, то жанрово игровых образов. Если добавить к этому драматическую насыщенность и экспрессию, например, главной партии первой части и разработочных разделов, то содержание Симфонии можно бы определить как современный героический эпос.

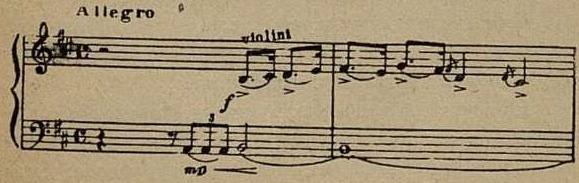

Вспомним, например, начало первой части: после героических интонаций вступления, словно в ответ на их призывы, возникает стремительная тема главной партии:

В ее неустанном обновлении, регистровом и тембровом, в скандировании пунктирного ритма «скачки», рождаются картины массовых свершений, борьбы, победоносных атак...

Подобные образы, нередкие в симфоническом творчестве советских композиторов, рождены дыханием нашего времени, героической поступью века, несущего колоссальные перемены в общественной жизни, духовное обновление миллионам людей. В них слышатся отзвуки грандиозных событий именно современной эпохи, и это закономерно: ведь ныне в музыку влились интонации массовых песен, зазвучали ритмы грандиозных демонстраций, фанфары революционных сражении, каких не знала история...

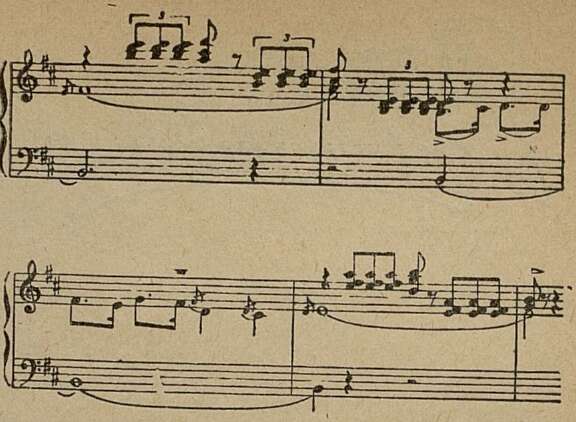

В своем движении тема главной партии разрастается, охватывает весь оркестр, звучит в кульминации. Затем музыка переключается в совершенно иную сферу — в мир лирических раздумий. Умиротворенность, задумчивость, светлая пасторальность, столь свойственные киргизским лирическим (в частности, пастушеским) песням, нашли в побочной партии поэтическое воплощение. Тема развивается широко и привольно, вызывая ассоциации со свободно-импровизационной манерой исполнения киргизских лирических напевов, как будто вырастающих из короткой первоначальной попевки:

Пример 2

Что же, абсолютно «бесконфликтна» побочная партия? Исчерпаны драматические импульсы

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Люди, пока не поздно! 5

- Искусство и мир 7

- Весна твоих побед 11

- Успех киргизского композитора 15

- Поэтичный талант 19

- Облик талантливого музыканта 23

- Заметки о стиле И. Стравинского 27

- Контрастно-составные формы 39

- Выпускники московской консерватории 44

- В Свердловской консерватории 46

- Не только любовь... 48

- Вторая попытка 53

- Хореографическая новелла 60

- Новая моцартовская постановка 64

- После конкурса 69

- Впечатления члена жюри 73

- Училище меняет адрес 76

- Альфред Корто 80

- Ф. Шаляпин в партиях Олоферна и Сальери 84

- Ставит И. С. Козловский 88

- Новое произведение 89

- Магда Тальяферро 90

- Встреча с Роберто Бенци 91

- Премьера «Триумфа Афродиты» Карла Орфа 92

- Первая русская консерватория 94

- Консерваторские годы 98

- Мои учителя 102

- Путевка в жизнь 104

- Моя alma mater 107

- Из архивных фондов 111

- Концертные «будни» Закавказья 116

- Голоса новой жизни 122

- Чудо-оркестр 131

- Старейший болгарский хор 133

- Талантливая балерина 135

- Говорит Дариус Мийо 136

- У нас в гостях участники Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир. Алан Буш 139

- У нас в гостях участники Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир. Марсель Рубин 141

- Книга о фортепианном творчестве Прокофьева 143

- История армянского музыкального театра 144

- Еще о книге Я. Гиршмана 146

- О кукушкиной музе и о Музлессоюзе 148

- Бывает и так... 149

- Один кружок Элвиса Пресли 150

- Из воспоминаний театрала 152

- Пиво и Бах 152

- У театральной афиши 153

- МГФ, 1962–1963 155

- Первые выпускники 156

- Братский паренек 158

- Письма из Братска 160

- Они поедут в Тулузу 160

- Оно Тэруко в Москве 161

- Юбилей А. Касьянова 162

- Праздник песни 163

- День эстрады 164

- «Гусарская баллада» 165

- Новое имя 166

- Гости столицы 167

- [Эта балерина, полная лиризма...] 167

- Памяти ушедших. А. Я. Колотилова 168

- Памяти ушедших. Ю. С. Никольский 168