Галина Уланова,

лауреат Ленинской премии

Искусство и мир

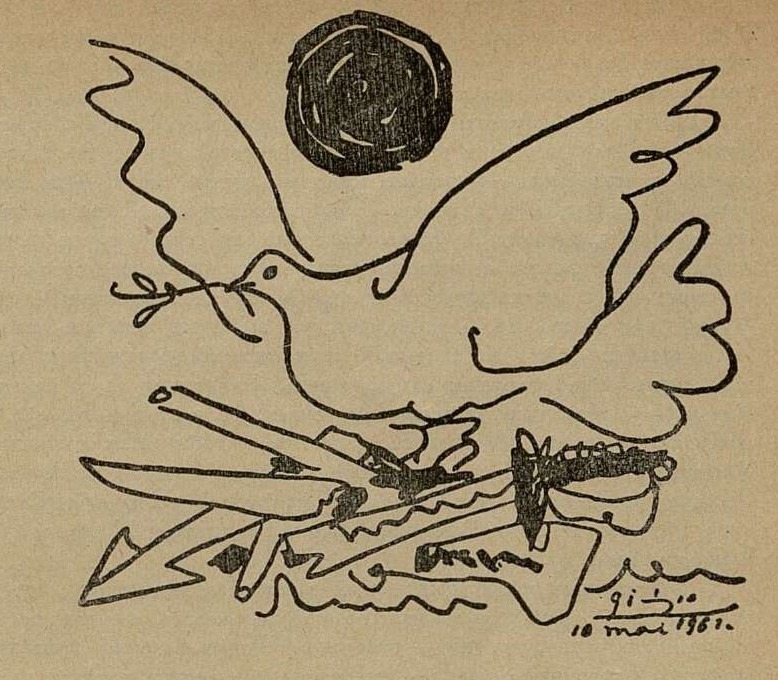

Выдающимся событием нашего времени назвал Никита Сергеевич Хрущев Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир. Никогда еще ни один международный форум в защиту мира не был столь грандиозным по числу участников и по масштабам стоящих пред ними задач. В широко распахнутом навстречу свету Кремлевском Дворце съездов собрались люди, которых разделяют не только пограничные рубежи. В политике, в религии многие из них отнюдь не единомышленники, и место под солнцем у них не одинаковое. Но сегодня есть на земле великая цель, способная преодолеть все эти различия. Бывший министр и рабочий, выдающийся ученый и крестьянин, коммунист и беспартийный, атеист и верующий — все они сегодня встали в один ряд, преграждая путь черному облаку атомной войны.

В этом ряду немалое место занимаем мы, деятели искусства. Это нас также имел в виду Никита Сергеевич, когда говорил на конгрессе о значительной роли интеллигенции в борьбе за мир.

Да, мы, художники разных стран и народов, обязаны сказать свое веское слово — прозвучит ли оно в звуках рояля или оркестра, в полотнах живописцев, в танцах балерин, в стихах поэтов, сказать свое «нет!» войне, доказать своим искусством, что человек может и должен быть добр и разумен.

Помню, в детстве, когда мне случалось вернуться домой после драки с мальчишками, мама мне говорила: «Зачем ты дерешься? Почему надо доказывать свою правоту тумаками? Ты спрячь руки назад и словами постарайся убедить их, что ты права, если правда действительно на твоей стороне...»

Слова мамы помогали не всегда. Но помогали. И чем старше я становилась, тем очевидней была для меня эта простая мудрость. Усвоив ее, я уже никогда не могла понять, почему люди — взрослые, сильные, умные люди! — не могут, «заложив руки назад», «не тумаками», а живой человеческой речью доказать свою правоту или хотя бы найти общий язык. Особенно непонятно это сейчас, когда развитие науки и новые исторические условия, в которых оказалось человечество, позволяют избежать войны и решать все спорные вопросы не физической, а нравственной силой. Сейчас только безумцу не понять, что та война, которую пытаются навязать человечеству империалисты, неизбежно разрушит нечто более важное и существенное, чем нормальное течение жизни. Она разрушит самую жизнь. Уничтожит ее и вместе с ней уничтожит Прекрасное, созданное человеческим гением. И все мы — те, кто служит этому Прекрасному, не можем, не должны допустить, чтобы были разрушены Лувр и галерея Уффици, чтобы горели божественные полотна Леонардо и Боттичелли, Гейнсборо и Ренуара; чтобы вновь упала бомба на миланский театр «Ла Скала», чтобы недавно лишь отстроенная опера Вены наполнилась не звуками Моцарта, а скрежетом и лязгом бомбардировки...

Я вспоминаю время гражданской войны, балетную школу, где я училась, где было так холодно, что на стенах классов образовывалась «вечная мерзлота», а свой ежедневный экзерсис «у палки» — экзерсис будущих балерин, призванных обрести «невесомость» и неземную грацию, — мы начинали в теплых платках и валенках...

Я вспоминаю вторую мировую войну и Ленинград, один из красивейших городов нашей планеты, в холоде и голоде блокады, с темными окнами эвакуированных театров. Никогда не забуду, что в мой родной театр им. Кирова попала фашистская бомба и сквозь разрушенный боковой фасад с площади был виден наш красавец — серебряно-голубой зрительный зал, потускневший и замерзший...

Я не могу себе представить, что найдется артист, который скажет: война нужна. Нет, никогда не скажет так настоящий художник — сеятель добра.

Я вспоминаю сейчас свои венские впечатления 17-летней давности — балетную сюиту в постановке Эрики Ханка с прелестной сценой Коломбины и Пьеро; с пантомимой, безупречно разыгранной Эдди Пфиндмауэр и Розалией Хладек... Мне рассказывали, что в дни фашистской оккупации Хладек, эта замечательная актриса, была вынуждена своими чудесными, мягкими, «певучими» руками возить тяжелые бочки с водой для гитлеровцев.

Увидев вновь ее на сцене, я радовалась: как хорошо, что кончилась война и все мы можем, наконец, свободно и спокойно творить.

Никогда не поверю, что артисты Вены предпочтут грохот пушек своему светлому и возвышенному искусству.

Спустя шесть лет, на «Флорентийском мае», я познакомилась с молоденькими французскими балеринами Верди и Полейн. Талантливые девушки жаловались на большие трудности своей жизни, но вне этой жизни, вне своего излюбленного поприща не видели они, как и любая актриса любой страны, смысла своего существования. Мне неизвестно, где сейчас Верди и Полейн. Но я знаю, что, если разразится война, им будет худо.

Прошло еще три года; в Германской Демократической Республике я встретилась с талантливыми немецкими балетмейстерами Дейзи Шписс и Анной Петерка, с танцовщиками Вальтером Шамсом, Ренатой Ветгер и Ритой Забеков, Эльгой Зомеркамп и Элеонорой Веско и убедилась в том, что мы единомышленники, когда речь идет о необходимости сохранения мира, как первого и главного условия нашей жизни в искусстве.

Нам нужен мир, чтобы жить и творить, — эти слова я слышала бесчисленное множество раз на другом конце земли от работников искусств братского Китая, где

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Люди, пока не поздно! 5

- Искусство и мир 7

- Весна твоих побед 11

- Успех киргизского композитора 15

- Поэтичный талант 19

- Облик талантливого музыканта 23

- Заметки о стиле И. Стравинского 27

- Контрастно-составные формы 39

- Выпускники московской консерватории 44

- В Свердловской консерватории 46

- Не только любовь... 48

- Вторая попытка 53

- Хореографическая новелла 60

- Новая моцартовская постановка 64

- После конкурса 69

- Впечатления члена жюри 73

- Училище меняет адрес 76

- Альфред Корто 80

- Ф. Шаляпин в партиях Олоферна и Сальери 84

- Ставит И. С. Козловский 88

- Новое произведение 89

- Магда Тальяферро 90

- Встреча с Роберто Бенци 91

- Премьера «Триумфа Афродиты» Карла Орфа 92

- Первая русская консерватория 94

- Консерваторские годы 98

- Мои учителя 102

- Путевка в жизнь 104

- Моя alma mater 107

- Из архивных фондов 111

- Концертные «будни» Закавказья 116

- Голоса новой жизни 122

- Чудо-оркестр 131

- Старейший болгарский хор 133

- Талантливая балерина 135

- Говорит Дариус Мийо 136

- У нас в гостях участники Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир. Алан Буш 139

- У нас в гостях участники Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир. Марсель Рубин 141

- Книга о фортепианном творчестве Прокофьева 143

- История армянского музыкального театра 144

- Еще о книге Я. Гиршмана 146

- О кукушкиной музе и о Музлессоюзе 148

- Бывает и так... 149

- Один кружок Элвиса Пресли 150

- Из воспоминаний театрала 152

- Пиво и Бах 152

- У театральной афиши 153

- МГФ, 1962–1963 155

- Первые выпускники 156

- Братский паренек 158

- Письма из Братска 160

- Они поедут в Тулузу 160

- Оно Тэруко в Москве 161

- Юбилей А. Касьянова 162

- Праздник песни 163

- День эстрады 164

- «Гусарская баллада» 165

- Новое имя 166

- Гости столицы 167

- [Эта балерина, полная лиризма...] 167

- Памяти ушедших. А. Я. Колотилова 168

- Памяти ушедших. Ю. С. Никольский 168