диты» («Trionfo di Afrodite»), написанная в 1950/51 гг. на подлинные тексты эпиталам Сафо и Катулла, предназначена для полного состава симфонического оркестра, хора и солистов. Она состоит из семи эпизодов традиционного свадебного обряда с динамичным «сквозным развитием».

Сначала хор и корифеи в ожидании жениха и невесты поют о вечерней звезде, которая «вырывает дочь из рук матери и отдает ее дикому юноше, отнимает ее у сестер и подруг». Подруги оплакивают невесту, хор славит Гименея, бога свадеб и домашнего очага. Невеста плачет перед входом в свадебную опочивальню. В шуточном эпизоде, по традиции, высмеивают жениха. Хор поет знаменитую эпиталаму Катулла «Легче сосчитать песчинки в африканских пустынях и горящие на небе звезды, чем нежные игры их и поцелуи». В конце появляется Афродита, «освящающая» семейный союз.

В «Триумфе Афродиты» господствует стихия пения. Мелодика Орфа свободно претворяет интонации грегорианского хорала и византийских церковных напевов. Псалмодирование на одном звуке, используемое как своеобразный декламационный прием, по своему характеру ничего общего не имеет с «благочестивой» церковной речитацией. Напряженная подвижная ритмика образно трансформирует псалмодию. Значение ритма, особых тембровых и динамических приемов возрастает у Орфа до значения мелодии, а в некоторых эпизодах (например, «Обращение к Гименею») ритм, тембр и динамика оказываются на первом месте. Хоровая фактура проста (один, два, реже три голоса) и лишена полифонических имитационных приемов. Трудности для хора заключаются в обилии текста и сложности ритмических фигур, в непривычных вторжениях речевых эпизодов. Партии солистов интонационно и ритмически исключительно трудны.

Музыкальный язык произведения оригинален и свеж. Композитор применяет средства политональности, частые смены лада, характерные группы диссонансов как колористические созвучия, лишенные конфликтного содержания, вполне устойчивые и не требующие разрешения. В оркестре заметно преобладает звучание трех роялей и разнообразных ударных инструментов. Но эти «экстравагантности» Орфа нигде не становятся самоцелью. Непривычная для нашего слуха фонетика греческих и латинских текстов как бы вписана в инструментовку произведения, слилась с его мелодикой, которая в известном смысле вырастает из звучания поэтического слова (горьковские музыканты правильно почувствовали, что исполнять текст кантат Орфа необходимо на языке оригинала, что сам автор неслучайно отказался от их переводов на немецкий язык!).

«Театр Орфа» приобретает в его кантатах характер откровенно зрелищного, декоративного искусства. Чрезвычайная эффектность этого театра, однако, не является чисто внешней. Орф свободно трактует свои сценические замыслы, обогащая их художественными ценностями различных эпох, мастерски объединяя различные тенденции современного искусства. В его сценических образах, как и в музыке, сказывается влияние старинного театрального и изобразительного искусства Южной Европы (Австрии, Италии, Южной Германии), в то же время композитор заметно упрощает все элементы «синтетического спектакля», соединяющего черты оперной и ораториальной драматургии. Конечно, все эти качества сценических произведений Орфа в концертном исполнении передаются очень приблизительно, но нельзя не отметить, что студенты и педагоги Горьковской консерватории проявили много инициативы и изобретательности, чтобы с наибольшей полнотой передать характер и содержание «Триумфа Афродиты». Было сделано переложение оркестровой партитуры для двух роялей и ударных. (Такую редакцию предложил сам Орф для «Кармина Бурана»: «Schulausgabe für 2 Klaviere und Schlagmerk».) Характер оркестровки «Триумфа» таков, что подобная транскрипция не наносит существенного ущерба произведению. Обидна лишь потеря колористических эффектов, создающихся при участии ксилофонов и маримбафона, которых не было в Горьком.

Дирижер Л. Черникова вполне справилась с трудной задачей. Партию Невесты пела студентка третьего курса Л. Костромская (класс М. Болотовой), Жениха — артист Г. Кейс, ответственную роль Корифея хора великолепно исполнил артист И. Беренов (он отлично декламировал латинский текст). Дуэт подруг Невесты пели артистка хора Т. Шишкина и студентка Т. Камышова. Партии роялей интересно исполнили М. Гольдштейн и В. Блинов. Партию литавр — студент историко-теоретического факультета В. Пьянков, партии большого барабана, тарелок и других ударных — студенты дирижерско-хорового факультета Е. Федоров, А. Гаврилов, А. Скульский и А. Гребенькова. «Другие ударные» специально изготовил Е. Гаркунов, инициатор и энтузиаст этой постановки: «Holztrommel» заменили выдолбленным звонко звучащим куском дерева, а знаменитый африканский «Maracas» очень удачно имитировался связкой пластмассовых погремушек.

За последние годы дирижерско-хоровой факультет Горьковской консерватории вырос, увеличился состав хора, расширились его исполнительские возможности. Несмотря на большую учебную нагрузку, хор нередко выступает в филармонических концертах. В прошедшем сезоне с огромным успехом исполнялся «Реквием» Моцарта (хор консерватории и оркестр филармонии). Однако отсутствие профессионального хора у Горьковской филармонии фактически лишает ее возможности включать в программу крупные ораториальные сочинения и воспитывать свои артистические силы. Талантливые хоровые дирижеры, оканчивающие консерваторию, вынуждены уезжать в другие города. А ведь Горький давно испытывает острую нужду в собственном певческом коллективе и хоровых дирижерах.

О. Леонтьева

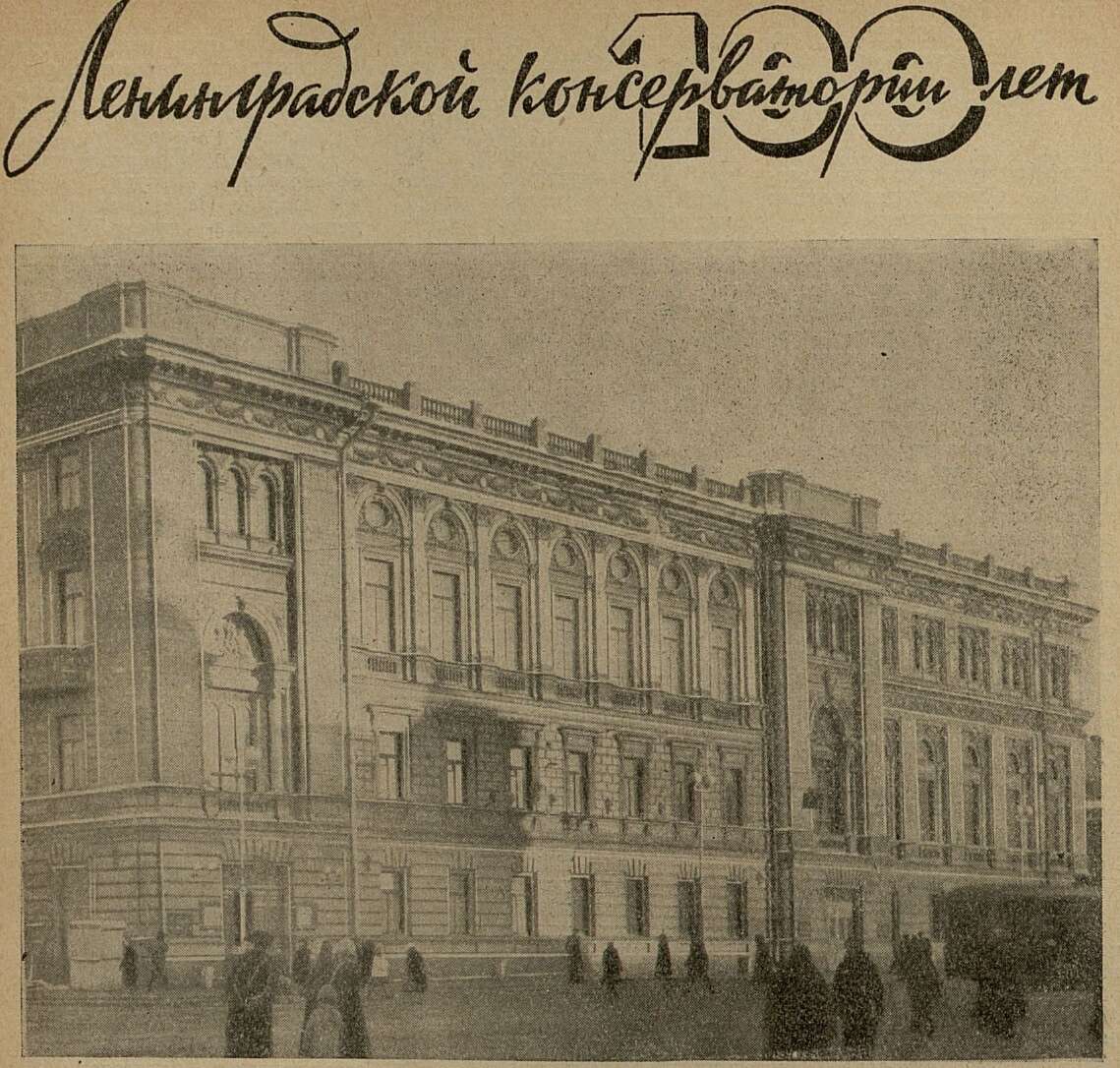

100 ЛЕТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

П. Серебряков

Первая русская консерватория

20 сентября 1962 года исполняется сто лет со дня открытия старейшего музыкального вуза нашей страны — Ленинградской консерватории. Ее рождение в напряженной атмосфере 60-х годов обогатило русскую демократическую культуру еще одним важнейшим завоеванием. Петербургская — Петроградская — Ленинградская консерватория высоко пронесла знамя передового искусства и в трудных условиях дореволюционной России, и в сложный период первых лет становления молодого советского государства. С честью она несет это знамя и в наши дни.

В 60-е годы прошлого столетия наиболее интенсивно развернулась борьба за передовые эстетические принципы музыкального творчества, исполнительства, образования. Первым провозвестником наступившего подъема в русской музыкальной жизни явилось открытие в 1859 г. Русского музыкального общества, вдохновленного пламенным и неутомимым борцом за высокий профессионализм русской музыки — Антоном Григорьевичем Рубинштейном.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Люди, пока не поздно! 5

- Искусство и мир 7

- Весна твоих побед 11

- Успех киргизского композитора 15

- Поэтичный талант 19

- Облик талантливого музыканта 23

- Заметки о стиле И. Стравинского 27

- Контрастно-составные формы 39

- Выпускники московской консерватории 44

- В Свердловской консерватории 46

- Не только любовь... 48

- Вторая попытка 53

- Хореографическая новелла 60

- Новая моцартовская постановка 64

- После конкурса 69

- Впечатления члена жюри 73

- Училище меняет адрес 76

- Альфред Корто 80

- Ф. Шаляпин в партиях Олоферна и Сальери 84

- Ставит И. С. Козловский 88

- Новое произведение 89

- Магда Тальяферро 90

- Встреча с Роберто Бенци 91

- Премьера «Триумфа Афродиты» Карла Орфа 92

- Первая русская консерватория 94

- Консерваторские годы 98

- Мои учителя 102

- Путевка в жизнь 104

- Моя alma mater 107

- Из архивных фондов 111

- Концертные «будни» Закавказья 116

- Голоса новой жизни 122

- Чудо-оркестр 131

- Старейший болгарский хор 133

- Талантливая балерина 135

- Говорит Дариус Мийо 136

- У нас в гостях участники Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир. Алан Буш 139

- У нас в гостях участники Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир. Марсель Рубин 141

- Книга о фортепианном творчестве Прокофьева 143

- История армянского музыкального театра 144

- Еще о книге Я. Гиршмана 146

- О кукушкиной музе и о Музлессоюзе 148

- Бывает и так... 149

- Один кружок Элвиса Пресли 150

- Из воспоминаний театрала 152

- Пиво и Бах 152

- У театральной афиши 153

- МГФ, 1962–1963 155

- Первые выпускники 156

- Братский паренек 158

- Письма из Братска 160

- Они поедут в Тулузу 160

- Оно Тэруко в Москве 161

- Юбилей А. Касьянова 162

- Праздник песни 163

- День эстрады 164

- «Гусарская баллада» 165

- Новое имя 166

- Гости столицы 167

- [Эта балерина, полная лиризма...] 167

- Памяти ушедших. А. Я. Колотилова 168

- Памяти ушедших. Ю. С. Никольский 168