зитора сосредоточено на одной идее, на акцентировании лишь одного образа.

Хроматически ниспадающая, прерываемая паузами интонация хора с выдохом — глиссандо (скачком на сексту) в конце мотива почти точно имитирует человеческие рыдания. Этот образ безраздельно господствует во всей части. На протяжении 17 тактов 13 раз в различных тональностях повторяется одна и та же лейтинтонация и лейтгармония, поэтому можно говорить о чрезвычайно характерной остинатности гармонии1.

Музыкальная ткань здесь состоит из трех пластов: тема женского хора, гармонизованная квинтами и поддержанная верхними регистрами оркестра, оттеняется унисонной мелодией мужского хора, с одной стороны, и линией баса — с другой. Бас — функциональная опора мелодии — представляет собой разложенную по широким интервалам доминантовую гармонию (D9 аккорд). Движение же хроматической мелодии верхнего пласта обусловливает образование ряда параллельных аккордов, усложненных логикой секундовых, вводнотонных связей средних голосов. Все вместе дает органичный гармонический комплекс сложного лада, в котором участвуют по существу все 12 диатонических и альтерированных ступеней.

Характерно для Онеггера длительное оттягивание разрешения в тонику; по строго логичному тональному плану сопоставляется ряд доминантовых последований, и только потом, наконец, появляется долгожданная минорная тоника, к которой «подключена» II ступень. Таким образом, тоникой выступает нонаккорд, что соответствует лейтгармонии всей части и закономерно вытекает из предшествующего развития, подытоживая его.

В вокально-симфонических произведениях Онеггера, как и в его симфонической музыке, принцип самостоятельности голосов остается ведущим; вокальная мелодия не только не дублируется оркестровым сопровождением, но и часто противостоит ему. При этом, несмотря на хроматические подголоски, строго сохраняется диатоническая основа лада.

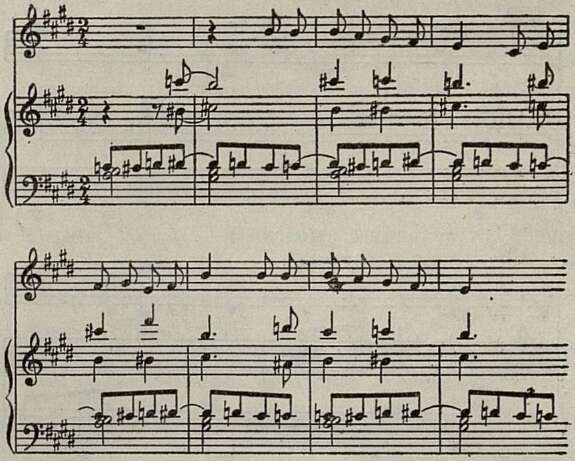

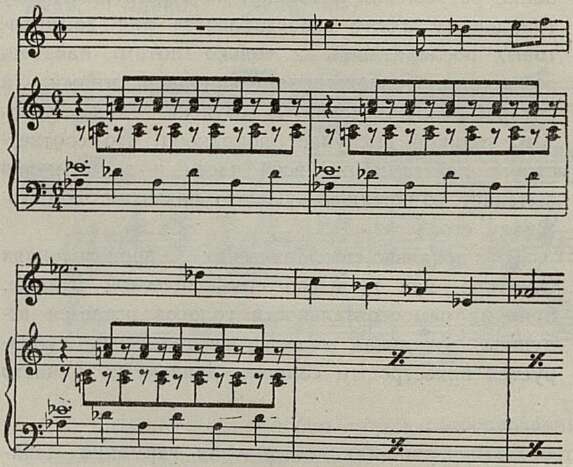

Интересная закономерность наблюдается, например, в оратории «Царь Давид»: классически ясные диатонические мелодии народного характера сочетаются с аккомпанементом, усложненным полифоническим сплетением хроматизированных подголосков. Такова Пастушья песня Давида (№ 2):

Вокальная мелодия — простая песня в натуральном E-dur’e, трогательная в своей детской чистоте и бесхитростности. Значительно сложнее и тоньше оркестровое сопровождение, которое расслаивается на несколько пластов:

1) бас — остинатная педаль, составляющая функциональную основу мелодии (D2 — Т6);

2) его «обволакивает» хроматический подголосок симметричного рисунка у английского рожка с остановками-задержаниями на VII ступени лада. Этим подчеркивается трезвучие III ступени, что создает ладовую переменность: наряду с E-dur’oM все время ощущается gis-moll;

3) в верхнем «этаже» — две встречные (опять-таки симметричные по отношению друг к другу) линии у первой и второй скрипок; каждая из них представляет собой опевание V ступени E-dur’a близлежащими вводными тонами. Сочетание этих подголосков звучит весьма резко; однако ощущение диссонантности смягчается тем, что в общем гармоническом комплексе превалирует ясная диатоника мелодики и устойчивый мажоро-минорный лад.

Аналогичные примеры можно найти в других ораториях и симфониях Онеггера. В шестой ча-

_________

1 «Выдержанная» остинатная гармония (связанная с ритмо-интонацией и другими средствами выражения) лежит в основе многих произведений композитора: и других частей «Пляски мертвых», и «Давида», и «Голосов мира», и симфоний и т. д. Из сочинений других авторов вспомним «Симфонию псалмов» И. Стравинского, где каждая часть основана лишь на одном типе ритма, интонации, гармонии, оркестровки. Можно вспомнить примеры остинатности и в классической музыке: начало IV картины «Пиковой дамы» Чайковского. Происхождение приема коренится еще в формах пассакалии, чаконы.

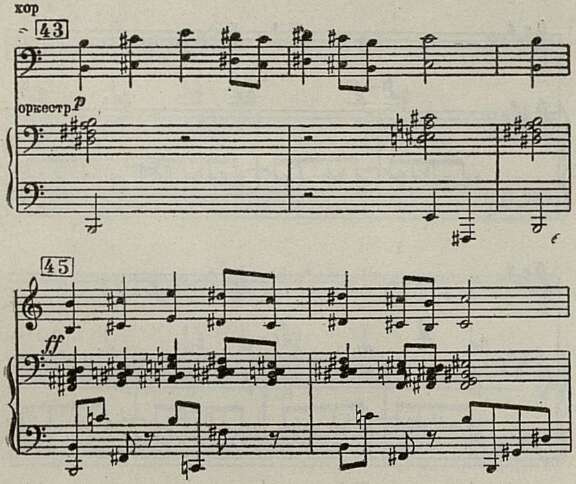

сти «Пляски мертвых» на основе простой, лапидарной мелодии хора, которая, почти не изменяясь, передвигается вверх по звеньям секвенции, достигается громадное нарастание динамики путем постепенного усложнения гармонизации, наслоения новых полифонических пластов и уплотнения оркестровой звучности. В результате ясная диатоническая мелодия народного характера оказывается центром, «остовом» сложного 12-тонового звукоряда:

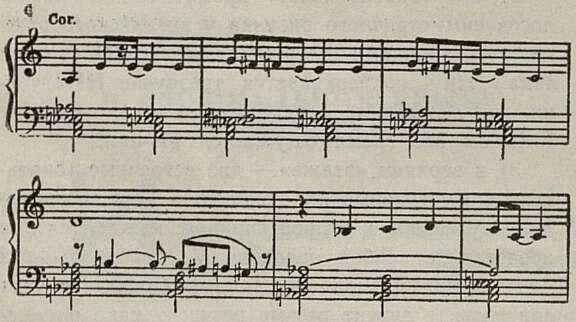

В финале третьей симфонии мужественная мелодия во фригийском a-moll’e оттеняется аккордами деревянных духовых и струнных, обогащающими ее значительно более сложным ладовым комплексом: в основе тоники оказывается наряду с чистой квинтой тритон (пониженная V ступень) и уменьшенная октава (пониженная VIII ступень):

Как видно, прием «сосуществования» песенных диатонических тем со сложными ладовыми комплексами в фактуре их сопровождения коренится опять-таки в полифонической природе музыкальной ткани.

Здесь мы вплотную подошли к вопросу о ладовом своеобразии музыки Онеггера. Обычно в основе его тем лежит диатоника, усложненная альтерированными ступенями в качестве самостоятельных звуков лада1. Иногда возникает лад с одновременным сочетанием натуральных и альтерированных ступеней, как, например, в марше из третьей симфонии.

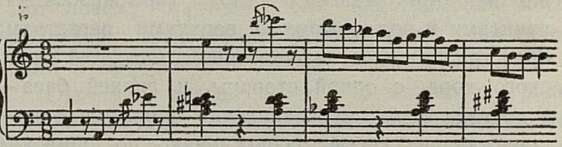

А вот примеры своеобразной ладовой переменности из финала Четвертой симфонии (фригийский минор с натуральной и пониженной V ступенями). Интервал тритона становится ной лейтинтонацией всей части:

Интересный мажорный лад с красочным сочетанием натуральной и повышенной I ступени встречается в «Царе Давиде» («Песня об Эфраиме», № 22), причем и та и другая постоянно сосуществуют в качестве тонического органного пункта. В результате к As-dur’y примешивается оттенок а-moll`я. Вокальная же мелодия (кстати, очень напоминающая русские советские песни) написана в «чистом» As:

Но наиболее употребительный лад в зрелом творчестве Онеггера — это 12-ступенный диатонический лад, о котором писал в своей статье М. Скорик. К этому ладу композитора закономерно привело последовательное развитие систе-

_________

1 Об этих ладах писали в своих исследованиях, связанных с творчеством Шостаковича и Прокофьева, А. Должанский, М. Скорик.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У человечества есть будущее! 5

- Пусть звенят песни радости! 5

- Говорить правду! 6

- Люди идут за солнцем... 6

- Музыканты мира, за круглый стол! 7

- Объединяйтесь, миллионы! 7

- Война — нет, музы — да! 8

- Пусть поют колокола мира! 8

- Первый современный 11

- Развивать свой стиль 20

- «Все будет хорошо» 25

- Симфонические гравюры Кара Караева 36

- Швейк на оперной сцене 41

- В Алма-Ате... 44

- Об опере, которая не была написана 45

- Прокофьев играет в Москве 52

- О музыкальном языке А. Онеггера 56

- Пути и перепутья 61

- Радостная победа 66

- Размышления после конкурса 70

- Слушая пианистов... 73

- М. Дейша-Сионицкая 84

- Девятая симфония Малера 91

- Три пианиста 92

- Поэма «Памяти Сергея Есенина» в рабочей капелле 95

- Александр Ведерников 95

- Интересный концерт 96

- Играют студенты Казанской консерватории 96

- Гости с Верховины 96

- Концерты органистов 97

- Хор из Чили 98

- Концерты в городах. Ленинград 98

- Авторский концерт. Ярославль 100

- Поет болгарская певица 100

- Верди и Гутьеррес 101

- У потомков Джангара 108

- Воспитание чувств 111

- Из школы в жизнь 112

- О том, что нас волнует 115

- «Интернационал» в нашей стране 117

- Песни испанского Сопротивления 125

- Мои впечатления о советских певцах 131

- Национальный гений 133

- С Дебюсси за роялем 138

- Пестрые страницы 146

- Наши друзья из Киргизии 151

- Посланцы казахской земли 151

- Музыка Северного Кавказа 153

- Баку, Ереван, Махачкала 153

- Юбилей «Кероглы» 154

- Вести со смотра 155

- Третий международный 155

- Добро пожаловать в «Страну Пионерии»! 156

- Сороковой сезон бетховенцев 157

- О труде, о подвигах 157

- Их нынче восемнадцать 158

- Оперные вечера гнесинцев 158

- Добрый путь вам! 159

- «Сказки Гофмана» 160

- Таллинская «Музыкальная весна» 160

- Подлинный друг 161

- Записывается Марио дель Монако 162

- В защиту школьных хоров 163

- Премьеры 163

- Пора подумать о покупателе 164

- Побольше бы таких! 165

- Памяти ушедших. М. И. Вериковский 166