Антекера. Это было 25 июня 1412 года. Но граф Урхельский отказался признать своего соперника королем и поднял восстание, в котором его поддерживало население города Урхеля, простой люд, а также кое-кто из рыцарей. На стороне графа сражались и наемные войска — гасконские и английские. В конце концов восстание потерпело неудачу, граф Урхельский был взят в плен, а войско его разгромлено под Балагером. Король великодушно простил мятежного графа и отпустил его с миром.

Таковы исторические факты, трактованные Гутьерресом, как и подобает романтической драме, весьма свободно, в духе Гюго. В сущности из истории им были взяты лишь эпоха и общая атмосфера междоусобной войны. Исторически реальна и знатная арагонская фамилия ди Луна владетельных графов Бискайи. Но, разумеется, сюжетная линия, связывающая в единый узел судьбу старой цыганки Азучены и двоих сыновей графа ди Луна, была плодом фантазии драматурга, равно как и история соперничества героев в любви к прекрасной Леоноре.

Кто же такой главный герой произведения Гутьерреса, именем которого названа драма? В списке действующих лиц он именуется «дон Манрике», у него есть слуга Руис, и вообще он действует как представитель рыцарского сословия. Пробравшись на свидание к Леоноре (первый акт), он говорит ей, что хоть сейчас он и отверженный, но это не навсегда; небо пошлет победу Урхелю, и тогда она увидит его в славе и блеске. В сцене с Азученой (третий акт) он высказывается еще определеннее: «Моя цель состояла в том, чтобы отличиться славными подвигами... Даже Бискайские горы недостаточно высоки, чтобы поднять меня на высоту моих честолюбивых мечтаний. Я последовал за доном Диего в Сарагосу, потому что он решил оказывать мне покровительство. И я сказал себе: "В один прекрасный день я вырву мою мать из нищеты", — но вы не захотели этого»...

Итак, дон Манрике у Гутьерреса не вождь народной революции, он отважный сторонник одного из претендентов на арагонский престол, графа Урхельского. И тем не менее он вполне заслуживает имя положительного героя. Конфликт, в который вступает дон Манрике с королевскими сторонниками — с жестоким и надменным тираном доном Нуньо де Арталь, графом ди Луна, наконец, с непреложными канонами католической церкви, — это столкновение свободной человеческой личности, воспитанной так, как велят законы сердца, с условными, тупыми и жестокими законами средневекового общества. Конфликт этот, типичный для романтической драмы, делает героя Гутьерреса преступником в глазах власть имущих и вместе с тем раскрывает его бесстрашие и высокое благородство людям, чье сознание не сковано догмами.

В драме любовь дона Манрике и доньи Леоноры осложнена тысячей препятствий. Леоноре приходится бороться с сословными традициями, защитником которых выступает ее брат дон Гилен де Сезе, с притязаниями влюбленного в нее тирана дона Нуньо. Все это, а также слухи о гибели возлюбленного принуждают ее постричься в монахини. Но трубадур не умер. «Бесчеловечные! — говорит дон Манрике. — Они преследуют еб, потому что ненавидят нашу любовь! В боге она искала избавителя, спасаясь от своих тиранов. Если б она знала, что я жив и что я дышу лишь затем, чтобы обожать ее... Нет, нет... Теперь я должен забыть тебя, супруга Христа!» (Второй акт, вторая сцена.)

Однако далее происходит событие из ряда вон выходящее: Манрике похищает Леонору из монастыря. Любовники скрываются в замке Кастел-

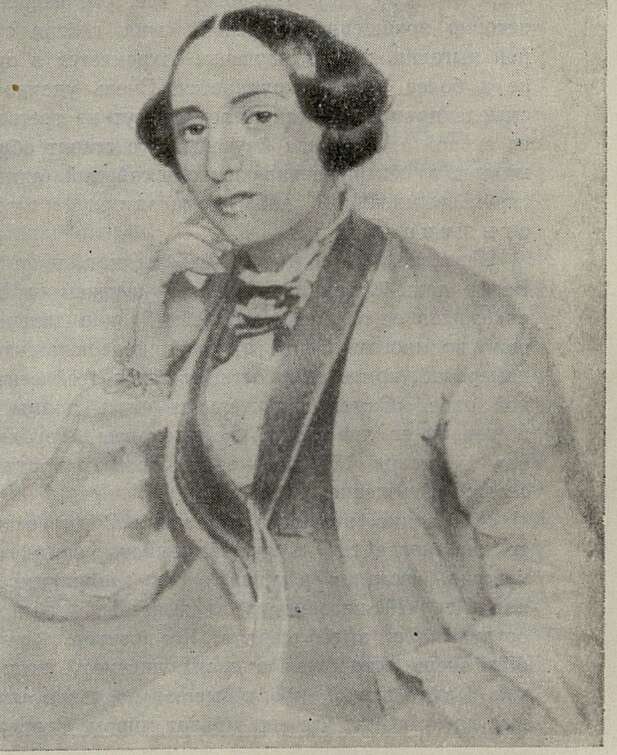

Розина Пенко — первая исполнительница партии Леоноры. (Рим, театр «Аполло», 1853 г.)

лор, бросая вызов властям земным и «небесным». И когда, наконец, проклинаемый всеми трубадур попадает в плен к яростно ненавидящему его дону Нуньо, ясно, что ему нечего ждать пощады. Правда, король, которому послан на утверждение смертный приговор, отсрочил его исполнение, но дон Нуньо самовольно нарушает королевский приказ и решает уничтожить Манрике. Содержание последнего акта драмы Гутьерреса точно совпадает с последним актом оперы Верди.

Разумеется, Верди прекрасно понимал, что в реакционной католической Италии цензура никогда не допустит вывести на сцену как героиню монахиню-клятвопреступницу, что основную любовную линию драмы придется упростить и сгладить. И если он без колебаний предлагает Каммарано этот сюжет, больше того, упорно настаивает на нем, то потому, что видит в «Трубадуре» прежде всего другую центральную тему, которой самим Гутьерресом отведено сравнительно меньше места: тему Азучены-мстительницы.

Акценты перемещаются. Второй акт драмы под названием «Монастырь» почти полностью изымается из либретто. В оперу входит короткий эпизод этого акта — диалог Леоноры с подругой и шествие монахинь после обряда пострижения (в опере — до обряда). Напротив, все, что касается истории похищения графского сына, гибели старой цыганки, жизни Азучены, сохраняется в опере и более того — укрупняется. Очень удачно в смысле драматургическом передвинут из третьего во второй акт рассказ Азучены. Это ставит образ матери в центр развивающихся событий, акцентируя важнейший для композитора мотив отмщения.

Известно, что в начале работы над либретто Верди даже хотел назвать оперу именем цыганки, считая ее главной героиней. Да и в дальнейшем, во многом отойдя от своих первоначальных намерений, композитор остался верен этой основной идее. «Самая значительная часть драмы, — пишет он за две недели до премьеры "Трубадура" 1 января 1853 г., — заключается... в одном слове: "Отмщение"»1.

Как видно, эта идея захватила Верди еще в те дни, когда гибель лучших сынов родины, репрессии, изгнания и мрак вновь воцарившегося над Италией иноземного владычества вызывали острую боль в его сердце. Композитор всегда был очень осторожен в своих письмах, но и в них в этот период проглядывают подчас отчаянные ноты: «Сила все еще правит миром. Справедливость?.. Что может она против штыков!» (14 июля 1849 г.)1. «Мы не можем забыть прошедшее. А будущее? Что оно несет» (17 июня 1850 г.)2. «О "Трубадуре" вы уже слышали. <...> Говорят, что эта опера слишком печальна, и в ней слишком много смертей. Но ведь в конце концов все в жизни смерть!»3 (29 января 1853 г.).

Впрочем, Верди в «Трубадуре» не только уповает на грядущее отмщение и воспевает трагическую любовь Манрико4 и Леоноры. О том, во имя чего переосмысливает он ситуации, переставляя драматургические акценты, видно хотя бы из сравнения двух вариантов «Сцены в Кастеллоре»: у Гутьерреса (вторая картина четвертого акта «Разоблачение») и у Верди (вторая картина третьего акта «Сын цыганки»).

У Гутьерреса: Леонора ждет Манрике. Руис говорит ей, что ее возлюбленный спит. Леонора одна. В большом монологе она выражает свои душевные терзания: ее любовь к Манрике преступна, ради нее она нарушила монашеский обет. Входит взволнованный Манрике и рассказывает ей о своем вещем сне, который сулит недоброе. Это типичный романтический монолог о туманных предчувствиях, загадочных видениях и призраках.

Руис сообщает, что графскими войсками схвачена Азучена. Манрике вынужден признаться возлюбленной, что он сын цыганки, — это лишь подчеркивает их неравенство. Но Леонора клянется, что любит его безмерно и отдаст за него свою жизнь. Манрике спешит на помощь матери. Оставшаяся Леонора охвачена тревожными, мрачными предчувствиями...

Итак, главное в этой сцене — душевная драма Леоноры.

А у Верди, как известно, роль Леоноры сведена в этой картине к нескольким словам, зато партия Манрико развернута в большое любовное Adagio и героическую кабалетту «Da quella pira» с финальным хором «Аll`armi».

Именно кабалетта и хор «К оружию», то есть музыкальное решение финала третьего акта, вносят в образ Манрико наиболее существенные поправки. Это не только импульсивный, полный темперамента и бьющей через край энергии героический призыв к «действию вообще». Подоб-

_________

1 Джузеппе Верди. Избранные письма. Музгиз, М., 1959, стр. 100.

1 Джузеппе Верди. Избранные письма. Музгиз, М., 1959, стр. 76.

2 Цитируется по книге: Л. Соловцова. Джузеппе Верди. Музгиз, М., 1957, стр. 129.

3 Джузеппе Верди. Избранные письма. Музгиз, М., 1959, стр. 100–101.

4 Итальянское правописание — Манрико, испанское — Манрике.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У человечества есть будущее! 5

- Пусть звенят песни радости! 5

- Говорить правду! 6

- Люди идут за солнцем... 6

- Музыканты мира, за круглый стол! 7

- Объединяйтесь, миллионы! 7

- Война — нет, музы — да! 8

- Пусть поют колокола мира! 8

- Первый современный 11

- Развивать свой стиль 20

- «Все будет хорошо» 25

- Симфонические гравюры Кара Караева 36

- Швейк на оперной сцене 41

- В Алма-Ате... 44

- Об опере, которая не была написана 45

- Прокофьев играет в Москве 52

- О музыкальном языке А. Онеггера 56

- Пути и перепутья 61

- Радостная победа 66

- Размышления после конкурса 70

- Слушая пианистов... 73

- М. Дейша-Сионицкая 84

- Девятая симфония Малера 91

- Три пианиста 92

- Поэма «Памяти Сергея Есенина» в рабочей капелле 95

- Александр Ведерников 95

- Интересный концерт 96

- Играют студенты Казанской консерватории 96

- Гости с Верховины 96

- Концерты органистов 97

- Хор из Чили 98

- Концерты в городах. Ленинград 98

- Авторский концерт. Ярославль 100

- Поет болгарская певица 100

- Верди и Гутьеррес 101

- У потомков Джангара 108

- Воспитание чувств 111

- Из школы в жизнь 112

- О том, что нас волнует 115

- «Интернационал» в нашей стране 117

- Песни испанского Сопротивления 125

- Мои впечатления о советских певцах 131

- Национальный гений 133

- С Дебюсси за роялем 138

- Пестрые страницы 146

- Наши друзья из Киргизии 151

- Посланцы казахской земли 151

- Музыка Северного Кавказа 153

- Баку, Ереван, Махачкала 153

- Юбилей «Кероглы» 154

- Вести со смотра 155

- Третий международный 155

- Добро пожаловать в «Страну Пионерии»! 156

- Сороковой сезон бетховенцев 157

- О труде, о подвигах 157

- Их нынче восемнадцать 158

- Оперные вечера гнесинцев 158

- Добрый путь вам! 159

- «Сказки Гофмана» 160

- Таллинская «Музыкальная весна» 160

- Подлинный друг 161

- Записывается Марио дель Монако 162

- В защиту школьных хоров 163

- Премьеры 163

- Пора подумать о покупателе 164

- Побольше бы таких! 165

- Памяти ушедших. М. И. Вериковский 166