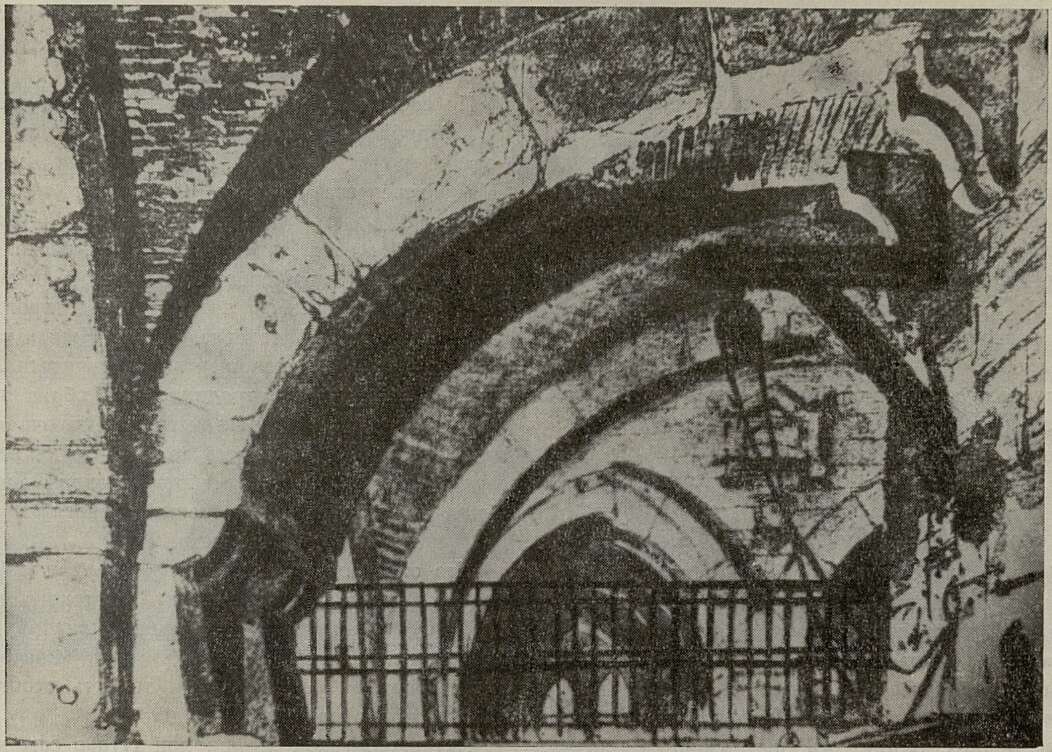

Тюрьма (восьмая картина «Трубадура»). Эскиз художника Карло Феррарио (1860-е гг., «Ла Скала»)

но своим современникам, работавшим в итальянском драматическом театре, композитор нарочито концентрирует в этом «ударном» эпизоде лексические обороты, которые могли вызвать у широкого итальянского слушателя начала 50-х годов только один, вполне определенный круг ассоциаций: «многострадальная мать», «злобные тираны», «кровью злодеев залить приготовленный для тебя костер», «вернуть тебе свободу или погибнуть в бою». Вся эта лексика, хорошо знакомая по речам революционных ораторов и газетным статьям 1848 года, в опере Верди зазвучала с десятикратной силой благодаря гениально простой музыке, которая сама по себе также вызывала ассоциации с революционными песнями эпохи. Это и создало ту мощную кульминацию, тот неожиданный для драмы Гутьерреса революционно-патриотический «взрыв», который был безошибочно понят итальянской публикой на первом же спектакле 19 января 1853 года в римском театре «Аполло» и привел к ураганной, долго не смолкавшей овации. Ведь речь шла об освобождении матери-родины — многострадальной Италии!

Примечательно, что Верди кончал либретто именно третьего акта самостоятельно, без помощи какого-либо другого драматурга1 и явно вразрез с Гутьерресом. Неаполитанский либреттист Леоне Бардаре лишь помог ему в подтекстовке стихов.

Среди хоров «Трубадура», помимо финала третьего акта, есть еще один, также введенный Верди (подобного эпизода нет у Гутьерреса). Это хор цыган, по «массовой» песенности своего языка напоминающий хоры из патриотических опер 40-х годов, прославивших имя композитора. Подобно Байрону, Верди, рисуя образ бедного кочевого народа, воспевает его близость к природе, его простую и вольную жизнь. А музыка, напоминающая светлый, энергичный марш-шествие, непосредственно возникшая из интонаций революционных песен итальянских патриотов, невольно рождает мысль: за свободу надо бороться. Быть может, Верди даже не размышлял на эту тему, просто образ вольных людей подсознательно переключился в эту широкую победную мелодию.

_________

1 Каммарано умер летом 1852 года, так и не успев завершить либретто «Трубадура».

Если рассмотреть последовательную цепь музыкальных эпизодов — хор цыган, кабалетта с хором «К оружию» и, наконец, сцена с закулисным «Miserere», — то оказывается, что музыка Верди вносит существенную поправку в драму Гутьерреса: она создает образ вольного народа, народа, восстающего на борьбу, а затем раскрывает трагедию гибели его сынов, то есть то, что невозможно было открыто высказать в те времена словами. Не потому ли итальянская публика, нимало не смущаясь мелодраматическими ситуациями и средневековыми ужасами сюжета, приняла его немедленно как нечто свое, родное, говорящее о самых волнующих событиях? Именно музыкой сказал композитор своему народу все, что думал о его судьбе.

*

Верди был гений, Гутьеррес — всего лишь талантливый драматург. Но, разумеется, и этого немало. В оценке драматургических достоинств пьесы «Трубадур» композитор исходил из своего большого творческого опыта и из тех новых устремлений, которые пронизывают его оперные замыслы 50-х годов... «Я ищу сюжеты новые, значительные, прекрасные, разнообразные, смелые... смелые до крайности, с новыми формами и т. д. и т. д., и в то же самое время сюжеты, возможные для омузыкаливания»1, — писал он 1 января 1853 года, когда театр «Аполло» уже репетировал «Трубадура», а композитор с увлечением работал над новой оперой «Травиата».

Но и в период сочинения «Трубадура» Верди неустанно говорил о «новизне и свободе формы», о «силе и оригинальности», которые он видит в драме Гутьерреса.

Дело, как мы уже убедились, не в социально-революционной остроте, которой в испанском «Трубадуре» не было, а в вольнолюбивой и антиклерикальной направленности пьесы (что во времена Гутьерреса, да еще в Испании, свидетельствовало об огромной смелости!) с ее рельефно и остро очерченными характеристиками, в интересных драматургических ситуациях и нетрадиционности конфликта.

Если в чем и можно упрекнуть Каммарано, то не в искажениях или драматургической «отсебятине», а в известном упрощении характеров. К счастью, это почти не коснулось образа Азучены. Композитору же удалось обогатить и образ Манрико, наделив «мятежного рыцаря», поборника справедливости вообще, чертами пылкого революцнонера и компенсировав тем самым огромные купюры в его роли, связанные с сокращением всех «монастырских» эпизодов.

По сравнению с литературным первоисточником в либретто пострадали характеристики Леоноры и графа.

У Гутьерреса Леонора переживает огромную душевную драму. Она называет себя «клятвопреступной женой Христа», терзается раскаянием за свою гибельную любовь, но в этой любви ее единственное счастье, и поэтому она с героизмом отчаяния идет к ненавистному дону Нуньо, чтобы ценой страшного самопожертвования спасти Манрике. В либретто это традиционный образ влюбленной девушки, которая пытается помочь своему избраннику. Но и здесь музыка Верди вносит свои поправки, обогащая образ Леоноры множеством психологических оттенков, внося в него поэтичность и глубину чувств.

Что оказалось невозвратимо потерянным для оперы, так это характеристика жестокого лицемерного тирана графа ди Луна (дона Нуньо), добровольно берущего на себя роль карателя и преследователя «мятежников», то есть сторонников графа Урхельского.

Интересен такой штрих: дон Нуньо сам хочет насильно увезти из монастыря уже постригшуюся Леонору и посылает за ней своих приспешников Гусмана и Феррандо, гарантируя им полную безнаказанность. Когда же выясняется, что Леонору похитил Манрике, он первый призывает на них громы небесные за нарушение «святого таинства». С полным правом говорит ему Манрике над трупом Леоноры в финальной сцене:

— Да, изверг ты, палач! Так что ж, быть может,

Ты ищешь новой жертвы?.. Подходи!..

Она уже готова — жаждет смерти.

В либретто образ графа ди Луна смягчен из-за сокращения диалогов графа с братом Леоноры и его приспешниками. Он выглядит в опере не жестоким тираном, а всего лишь мстительным ревнивцем, и музыка ничего не смогла здесь изменить: партия «благородного баритона» не вносит в характеристику графа каких-либо «разоблачительных» черт.

Но что особенно важно отметить — это драматургию последнего акта пьесы Гутьерреса, не только полностью сохраненную либреттистом, но и, по-видимому, обладавшую какими-то чрезвычайно привлекательными чертами для композитора.

Сколько писалось в музыковедческой литературе о гениальной находке Верди — сцене с «Miserere», где мрачное пение монахов, «благослов-

_________

1 Джузеппе Верди. Избранные письма. Музгиз, М., 1959, стр. 99.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У человечества есть будущее! 5

- Пусть звенят песни радости! 5

- Говорить правду! 6

- Люди идут за солнцем... 6

- Музыканты мира, за круглый стол! 7

- Объединяйтесь, миллионы! 7

- Война — нет, музы — да! 8

- Пусть поют колокола мира! 8

- Первый современный 11

- Развивать свой стиль 20

- «Все будет хорошо» 25

- Симфонические гравюры Кара Караева 36

- Швейк на оперной сцене 41

- В Алма-Ате... 44

- Об опере, которая не была написана 45

- Прокофьев играет в Москве 52

- О музыкальном языке А. Онеггера 56

- Пути и перепутья 61

- Радостная победа 66

- Размышления после конкурса 70

- Слушая пианистов... 73

- М. Дейша-Сионицкая 84

- Девятая симфония Малера 91

- Три пианиста 92

- Поэма «Памяти Сергея Есенина» в рабочей капелле 95

- Александр Ведерников 95

- Интересный концерт 96

- Играют студенты Казанской консерватории 96

- Гости с Верховины 96

- Концерты органистов 97

- Хор из Чили 98

- Концерты в городах. Ленинград 98

- Авторский концерт. Ярославль 100

- Поет болгарская певица 100

- Верди и Гутьеррес 101

- У потомков Джангара 108

- Воспитание чувств 111

- Из школы в жизнь 112

- О том, что нас волнует 115

- «Интернационал» в нашей стране 117

- Песни испанского Сопротивления 125

- Мои впечатления о советских певцах 131

- Национальный гений 133

- С Дебюсси за роялем 138

- Пестрые страницы 146

- Наши друзья из Киргизии 151

- Посланцы казахской земли 151

- Музыка Северного Кавказа 153

- Баку, Ереван, Махачкала 153

- Юбилей «Кероглы» 154

- Вести со смотра 155

- Третий международный 155

- Добро пожаловать в «Страну Пионерии»! 156

- Сороковой сезон бетховенцев 157

- О труде, о подвигах 157

- Их нынче восемнадцать 158

- Оперные вечера гнесинцев 158

- Добрый путь вам! 159

- «Сказки Гофмана» 160

- Таллинская «Музыкальная весна» 160

- Подлинный друг 161

- Записывается Марио дель Монако 162

- В защиту школьных хоров 163

- Премьеры 163

- Пора подумать о покупателе 164

- Побольше бы таких! 165

- Памяти ушедших. М. И. Вериковский 166