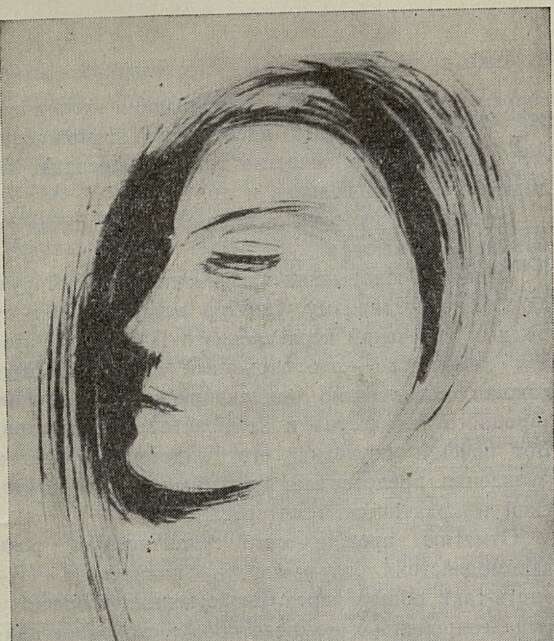

«Ноктюрн»

шом зале консерватории в начале февраля 1927 года). Тогда москвичи впервые услышали его Второй фортепианный концерт, который буквально потряс нас, молодых музыкантов, своей новизной, смелостью выражения, мощью и насыщенностью содержания. Автор играл с огромным увлечением (пожалуй, с еще большим, чем Третий концерт), с каким-то непостижимым стихийным размахом. Все блестело, сверкало, бурлило под его пальцами. Каждый поворот гармоний, каждый изгиб мелодии, каждый сдвиг ритма звучали неповторимо прекрасно и, главное, по-своему, по-прокофьевски. Никогда не забыть, например, скерцо с его неустанным бегом, или чудесную главную тему концерта, проходящую на фоне перемежающихся печально-скорбных квинт и кварт, или, наконец, грандиозную каденцию, в длительном нарастании которой Прокофьев достигал потрясающей силы воздействия. Ни одно из исполнений концерта, слышанных нами впоследствии (а играли его превосходные пианисты), по силе и рельефности выявления психологически образного начала даже не приближалось к авторскому. Надо ли говорить об успехе, который выпал на долю композитора? Публика неистовствовала и настойчиво требовала «бисов». Прокофьеву буквально не давали уйти с эстрады; вызовам не было конца.

Можно упомянуть еще о великолепном повторном исполнении Третьего фортепианного концерта, о блистательных исполнениях фортепианных сонат и небольших пьес, а также о замечательном исполнении ряда мелких пьес из соч. 4. («Наваждение») и соч. 12 (марш, гавот, прелюдия). Перед нами был пианист «милостью божьей», пианист редкой гармоничности и законченности, к тому же обладавший даром поэтического одухотворения, одушевления. Когда мы задумывались над тем, что же представляло собой это одухотворение, то неизбежно приходили к выводу, что оно являлось у Прокофьева ничем иным, как «субъективным углублением» ранее написанных им произведений. Оно несло в себе выражение его творческой личности, его художественного «я», что в конечном счете определяло непреходящую ценность его исполнения.

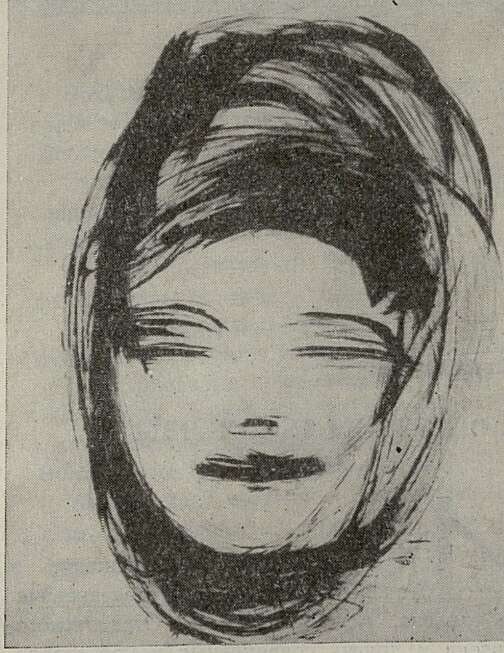

«Улыбка»

Из зарисовок А. Родченко к «Мимолетностям» С. Прокофьева

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

О музыкальном языке А. Оннеггера

ЛИДИЯ РАППОПОРТ

Изучая и внимательно вслушиваясь в произведения Д. Шостаковича, С. Прокофьева, А. Онеггера, И. Стравинского, Б. Бартока и других современных композиторов, приходишь к выводу, что их музыка, кажущаяся на первый взгляд такой сложной, строго логична, вполне поддается анализу: ведь она основана на переосмыслении и усложнении закономерностей творчества классиков.

В статьях Ю. Холопова, М. Тараканова и М. Скорика правильно подмечены важные черты современной гармонии: хроматизация тональности, самостоятельность диссонанса, возможность его применения в качестве тоники, усиление мелодической роли голосов и др.

Некоторые из этих особенностей присущи и музыке А. Онеггера.

Отдав в юношеских сочинениях некоторую дань конструктивизму, Онеггер вскоре отошел от модных увлечений послевоенного Парижа. В зрелом творчестве — это серьезный вдумчивый художник, сознательно опирающийся на традиции народного творчества и композиторов классиков. Вот почему изучение его ладогармонического мышления представляет несомненный теоретический и практический интерес.

Отметим прежде всего существенную роль взаимодействия гармонии и полифонии (это опять-таки общая черта, свойственная творчеству ряда современных композиторов): свободное движение мелодических голосов, сочетание нескольких самостоятельных пластов полифонической ткани образует вертикали. Именно логикой развития каждого голоса объясняется закономерность возникновения сложных гармонических комплексов, именно поэтому диссонантные созвучия зачастую не режут слух. На основе движения голосов и возникает линеарная гармония1.

Рассмотрим IV часть оратории «Пляска мертвых», «Рыдания» («Sanglots»):

Пример 1

В этом отрывке — ясная логика голосоведения, тонального плана; поражает концентрированность средств выражения, при которой внимание компо-

_________

1 Следует оговорить, что в основе термина «линеарная гармония» лежит понятие линеарности (а не линеаризма): речь идет о мелодическом движении каждого голоса, связанном с ладовым и ритмическим строением. Ничего общего с отвлеченно-графической умозрительностью музыкальной ткани, состоящей из абстрактных линий, у Онеггера нет: гармония определяется мелодией, продиктованной определенным (часто даже программным!) замыслом.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У человечества есть будущее! 5

- Пусть звенят песни радости! 5

- Говорить правду! 6

- Люди идут за солнцем... 6

- Музыканты мира, за круглый стол! 7

- Объединяйтесь, миллионы! 7

- Война — нет, музы — да! 8

- Пусть поют колокола мира! 8

- Первый современный 11

- Развивать свой стиль 20

- «Все будет хорошо» 25

- Симфонические гравюры Кара Караева 36

- Швейк на оперной сцене 41

- В Алма-Ате... 44

- Об опере, которая не была написана 45

- Прокофьев играет в Москве 52

- О музыкальном языке А. Онеггера 56

- Пути и перепутья 61

- Радостная победа 66

- Размышления после конкурса 70

- Слушая пианистов... 73

- М. Дейша-Сионицкая 84

- Девятая симфония Малера 91

- Три пианиста 92

- Поэма «Памяти Сергея Есенина» в рабочей капелле 95

- Александр Ведерников 95

- Интересный концерт 96

- Играют студенты Казанской консерватории 96

- Гости с Верховины 96

- Концерты органистов 97

- Хор из Чили 98

- Концерты в городах. Ленинград 98

- Авторский концерт. Ярославль 100

- Поет болгарская певица 100

- Верди и Гутьеррес 101

- У потомков Джангара 108

- Воспитание чувств 111

- Из школы в жизнь 112

- О том, что нас волнует 115

- «Интернационал» в нашей стране 117

- Песни испанского Сопротивления 125

- Мои впечатления о советских певцах 131

- Национальный гений 133

- С Дебюсси за роялем 138

- Пестрые страницы 146

- Наши друзья из Киргизии 151

- Посланцы казахской земли 151

- Музыка Северного Кавказа 153

- Баку, Ереван, Махачкала 153

- Юбилей «Кероглы» 154

- Вести со смотра 155

- Третий международный 155

- Добро пожаловать в «Страну Пионерии»! 156

- Сороковой сезон бетховенцев 157

- О труде, о подвигах 157

- Их нынче восемнадцать 158

- Оперные вечера гнесинцев 158

- Добрый путь вам! 159

- «Сказки Гофмана» 160

- Таллинская «Музыкальная весна» 160

- Подлинный друг 161

- Записывается Марио дель Монако 162

- В защиту школьных хоров 163

- Премьеры 163

- Пора подумать о покупателе 164

- Побольше бы таких! 165

- Памяти ушедших. М. И. Вериковский 166