ловине января 1927 года, когда концертный сезон был в полном разгаре. Незадолго до его приезда в Большом зале консерватории состоялись памятные москвичам выступления молодых советских пианистов, отобранных для поездки в Варшаву на Первый Международный конкурс им. Шопена; среди них были Л. Оборин, Д. Шостакович, Ю. Брюшков, Г. Гинзбург. В те же дни в Малом зале консерватории прошли первые концерты в ознаменование столетия со дня смерти Бетховена; в одном из этих концертов играл К. Игумнов (сонаты ор. 22, 28, 81, 109 и 110); в другом — Г. Нейгауз (сонаты ор. 57, 90, 111 и 33 вариации на тему Диабелли). Несколько ранее выступал с интересными авторскими концертами, включавшими ряд музыкальных новинок, итальянский композитор и пианист А. Казелла.

Игру Прокофьева мне довелось впервые услышать в одном из концертов Персимфанса, состоявшемся 24 января 1927 года; это было, по-видимому, вообще первое выступление вернувшегося на родину композитора, Прокофьев ипрал в сопровождении Персимфанса свой Третий фортепианный концерт; помимо этого, были исполнены две оркестровые сюиты — из балета «Сказка о шуте, семерых шутов перешутившем» и из оперы «Любовь к трем апельсинам», постановка которой готовилась на сцене Большого театра. В Большом зале консерватории, где состоялся концерт, царила приподнятая атмосфера; почти вся музыкальная Москва была налицо. Появление Прокофьева было встречено шквалом аплодисментов, приветственным тушем.

Играл Прокофьев свой концерт на редкость самобытно, дельно и предельно ясно. Многие из нас думали, что услышат Прокофьева буйного, дерзкого, поверхностно эффектного. А услышали пианиста, играющего строго, скупо и совсем просто. Покоряли какая-то особая свежесть, напористость, рельефность и изумительная выдержка исполнения. Ритм был идеально отточен, звук упруг и насыщен, фраза выпукла, мастерски выкована; акценты остры и стремительны в своей смене. И при всем этом в игре не было резкости, оглушительного шума. Мы встретились с исполнением, проникнутым неиссякаемой творческой энергией, оптимизмом, остроумием и вместе с тем органичностью, конструктивной стройностью, слаженностью всех элементов. Мы встретились с пианистом, который играл не только с необыкновенной волевой устремленностью и ритмическим задором, но и с теплотой, искренностью, поэтической мягкостью, с умением гибко и плавно вести мелодическую линию. Навсегда, например, в памяти остались эмоционально насыщенные лирические эпизоды Третьего концерта — побочная тема первой части, медленные вариации второй и особенно средний эпизод финала, оставивший неизгладимое впечатление именно красотой мелодического развития. Все эти части производили ничуть не меньшее впечатление, чем, скажем, знаменитый разбег пассажей в первой части или остро подчеркнутые блестящие быстрые вариации второй. По душевной цельности исполнения и абсолютной его убежденности с Прокофьевым могли сравниться лишь очень немногие музыканты.

«На бис» он сыграл несколько небольших произведений; из них особенно запомнились гавот из «Классической симфонии» (исполненный очень сдержанно по динамике, прозрачно и тонко, но зато достаточно свободно, прихотливо по ритму) и Токката (с ее неизменно мерным движением шестнадцатых и поистине гипнотизирующим динамическим нарастанием). В этой пьесе Прокофьев еще раз блеснул техникой, проявил сильную исполнительскую волю.

Через несколько дней в Москве состоялось первое сольное выступление Прокофьева — в камерном концерте, устроенном Ассоциацией Современной Музыки в зале ГАХН (Государственной академии художественных наук), помещавшейся тогда в здании на улице Кропоткина (д. 32). Я с несколькими товарищами по консерватории чудом пробрался на этот концерт.

Сравнительно небольшой двухсветный зал ГАХН был переполнен, собрался чуть ли не весь цвет художественного мира. Прокофьев сыграл две свои фортепианные сонаты (довольно известную Третью и совсем неизвестную Пятую) и Токкату. То ли уютные размеры зала, то ли дружественно настроенная и чутко реагирующая аудитория, но Прокофьев играл в этот раз с особенным подъемом и неподражаемым совершенством.

Состоявшиеся вскоре сольные концерты Прокофьева в Большом зале консерватории (исполнялись Вторая, Третья, Четвертая и Пятая фортепианные сонаты, «Мимолетности», «Сказки старой бабушки», пьесы из соч. 32, Токката, марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», а также вальсы Шуберта, обработанные Прокофьевым для двух фортепиано; партию второго рояля играл С. Фейнберг) лишь подтвердили сложившееся представление о его исполнительском искусстве.

Каждая идея доводилась Прокофьевым в процессе игры до максимума выразительности. Лаконизм, строгость, собранность исполнения сочетались у него со свободой и смелостью, выбор характерного и специфического — с непосредственностью, яркость и меткость — с изобилием средств. Те, кто по непонятной традиции пола-

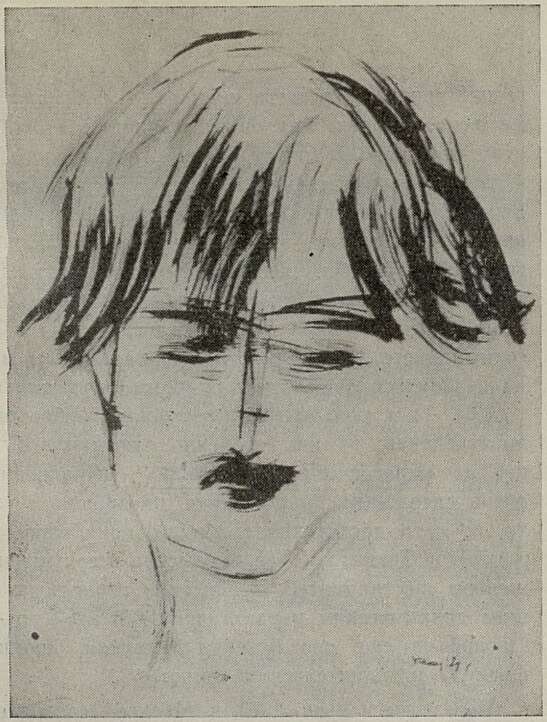

«Легкомыслие»

гают, что Прокофьев играл угловато, суховато, с непрерывными, разбросанными там и сям акцентами, глубоко заблуждаются. Нет! Он играл поэтично, по-детски целомудренно, с какой-то удивительной чистотой и скромностью. Также не совсем правы те, кто считает, что гротеск, шутка, озорная «ребячливость» были преобладающими в его исполнительском искусстве. Да, Прокофьев, несомненно, был велик в этой сфере, но не менее велик он был и в проявлениях искреннего поэтического чувства. Только это чувство у него всегда воплощалось в сдержанных формах, чуждых изломанности, нервной эффектации, экзальтированности. На всем у него лежала печать спокойствия, сосредоточенности, серьезного раздумья, лишь иногда слегка смягченного нежными отсветами.

Внешний облик Прокофьева как нельзя более соответствовал этим его внутренним качествам: он был неповторимо оригинальным. Во время игры Прокофьев сидел на редкость спокойно, не делая никаких лишних движений. В самых головокружительных взлетах и стремительных темпах он оставался невозмутимым. Вместе с тем руки Прокофьева, особенно кисти его, взлетали над клавиатурой с поразительной легкостью. Трудно забыть тому, кто хоть раз слышал и видел его за инструментом, характерную прокофьевскую посадку, манеру игры, а также его лицо в профиль (то непроницаемо спокойное, то удивительно подвижное).

И еще одно. Прокофьев играл чрезвычайно свободно, без всякого напряжения. Можно было даже порой сказать, что он играет грациозно, изящно, хотя силы и натиска в его игре хватило бы на двух, а то и трех пианистов.

Музыкальная ткань произведения под его руками оживала, дышала, росла, истаивала, вновь возрождалась. Звучность гармонической краски он чувствовал не меньше, чем звучность мелодических сплетений.

Меньше всего Прокофьев был склонен в исполнении к неряшливости, эскизности, ритмической рыхлости, «недоделанности». Он любил вполне определенные штрихи, резко очерченные и ясные, любил играть «крупным планом». Вместе с тем его исполнение полностью выявляло прихотливый узор всевозможных подробностей, никогда не повторявшихся точно. Все в этом исполнении было гармонично, вытекало одно из другого закономерно и последовательно.

С редким мастерством Прокофьев подчеркивал характерность мелодических контуров; в исполнении, как и в творчестве, он шел не от краски, а от выражения и образно-эмоционального существа произведения. Именно образное содержание определяло у него все колористическое богатство музыки. В этой связи вспоминается еще один концерт Персимфанса с участием Прокофьева (в Боль-

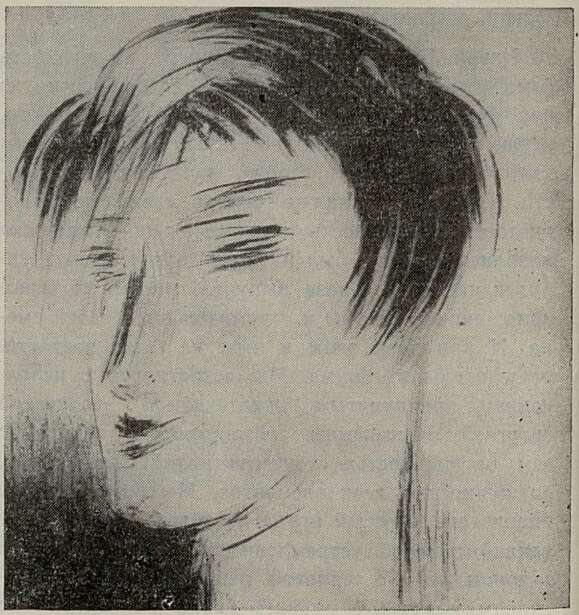

«Тонкость»

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У человечества есть будущее! 5

- Пусть звенят песни радости! 5

- Говорить правду! 6

- Люди идут за солнцем... 6

- Музыканты мира, за круглый стол! 7

- Объединяйтесь, миллионы! 7

- Война — нет, музы — да! 8

- Пусть поют колокола мира! 8

- Первый современный 11

- Развивать свой стиль 20

- «Все будет хорошо» 25

- Симфонические гравюры Кара Караева 36

- Швейк на оперной сцене 41

- В Алма-Ате... 44

- Об опере, которая не была написана 45

- Прокофьев играет в Москве 52

- О музыкальном языке А. Онеггера 56

- Пути и перепутья 61

- Радостная победа 66

- Размышления после конкурса 70

- Слушая пианистов... 73

- М. Дейша-Сионицкая 84

- Девятая симфония Малера 91

- Три пианиста 92

- Поэма «Памяти Сергея Есенина» в рабочей капелле 95

- Александр Ведерников 95

- Интересный концерт 96

- Играют студенты Казанской консерватории 96

- Гости с Верховины 96

- Концерты органистов 97

- Хор из Чили 98

- Концерты в городах. Ленинград 98

- Авторский концерт. Ярославль 100

- Поет болгарская певица 100

- Верди и Гутьеррес 101

- У потомков Джангара 108

- Воспитание чувств 111

- Из школы в жизнь 112

- О том, что нас волнует 115

- «Интернационал» в нашей стране 117

- Песни испанского Сопротивления 125

- Мои впечатления о советских певцах 131

- Национальный гений 133

- С Дебюсси за роялем 138

- Пестрые страницы 146

- Наши друзья из Киргизии 151

- Посланцы казахской земли 151

- Музыка Северного Кавказа 153

- Баку, Ереван, Махачкала 153

- Юбилей «Кероглы» 154

- Вести со смотра 155

- Третий международный 155

- Добро пожаловать в «Страну Пионерии»! 156

- Сороковой сезон бетховенцев 157

- О труде, о подвигах 157

- Их нынче восемнадцать 158

- Оперные вечера гнесинцев 158

- Добрый путь вам! 159

- «Сказки Гофмана» 160

- Таллинская «Музыкальная весна» 160

- Подлинный друг 161

- Записывается Марио дель Монако 162

- В защиту школьных хоров 163

- Премьеры 163

- Пора подумать о покупателе 164

- Побольше бы таких! 165

- Памяти ушедших. М. И. Вериковский 166