ПОРТРЕТЫ

«Все будет хорошо»

(о творчестве М. Вайнберга)

Л. ГЕНИНА

Помните, был такой фильм «Мост перейти нельзя»? Снятый по пьесе А. Миллера «Смерть коммивояжера», он продержался на наших экранах недолго. Но долго звучала в ушах зрителей незатейливая песенка М. Вайнберга. «Все будет хорошо!.. — пели герои фильма. — Всем детям, всем людям... всем будет хорошо...»

Эти слова обязательно вспомнятся каждому, кто прикоснется к миру музыки Вайнберга.

— Как? Балеты, пять симфоний, две симфониетты, восемь квартетов, оперетта, шесть фортепианных, три виолончельные, пять скрипичных сонат, Скрипичный, Виолончельный и Флейтовый концерты, вокальные циклы, рапсодии, сонатины, музыка к спектаклям и фильмам — вся эта масса произведений выражает по существу ту же идею, что и незатейливая кинопесенка?

— Да, потому что...

Но сначала давайте просто немного послушаем музыку.

*

Третьестепенная, казалось бы, деталь: М. Вайнберг не любит «предисловий». Его музыка почти всегда начинается с самого главного. Можно сказать иначе: в доме, где живут его герои, нет коридоров и лестниц; они шагают из комнат прямо на улицу. И часто сразу оказываются захваченными ритмом, шумом, стихией энергичного движения. Так очерчивается круг образов не просто активных, а даже напористых в своей крепкой, земной, жизнеутверждающей интонации.

Вот только три начала. Разные. Остро эмоциональное — в Скрипичном концерте; очень масштабное, «широкоэкранное» — в Четвертой симфонии; мускулисто-графичное — во Второй симфониетте. Не правда ли, с такой необоримой наступательной силой мы до сих пор встречались по преимуществу в образах трагических: скажем, в некоторых скерцо, шествиях, токкатах Шостаковича? Здесь — здесь та же гегемония лейтритма, та же чеканка интонационного шага, но какая жажда бытия, какой «блеск материи»!

Разумеется, далеко не всегда музыка Вайнберга так начинается. Пройдемся немного вглубь «дома», заглянем в другие «комнаты» — те, что расположены подальше от входа. И в них очень часто торжество активной, утверждающей, ритмически четкой интонации, рождающей самые различные образы. Радостных, быстрых шествий, особенно в финалах. Стремительных танцевальных скерцо. Тревоги, а порой и окрашенных знакомой токкатностью «злых сил» (вторая часть Четвертого квартета, фортепианная фуга в финале Пятой скрипичной сонаты).

О роли и значении подобных образов в общей концепции сочинений разговор впереди. Пока же отметим выдающуюся роль импульсивных ритмоформул в музыке Вайнберга. При этом в огромном большинстве случаев ритм у Вайнберга — наш друг. Он не наступает на слушателя, не подавляет его, а настойчиво ведет за собой по страницам партитур, «приговаривая»: «Все будет хорошо».

Как возникает такое чувство? Немножко терпения. Этот вопрос задавать еще рано.

*

Попробую рассказать о лирике М. Вайнберга.

...Вторая часть Скрипичного концерта. Все удивительно просто, ласково. Кружево имитационных подголосков. Очень непосредственная и очень опосредованная печать раздумий «У камелька». То же — в первой части Пятой скрипичной сонаты или в третьей части Четвертой фортепианной сонаты.

...Есть в пленительном «хороводе» лирических образов Вайнберга совершенно особые, неповторимо сочетающие менуэтное изящество с грустным напевом «уличной» песенки.

Ну вот вспомните хоть Allegro Четвертой фортепианной сонаты. Наверно, эта образная краска идет здесь от первой части, от грациознейшей си-минорной темы, в которой Гилельс недаром ведь уловил и показал нечто моцартовское — отточенное, ясное, по-утреннему свежее и все-таки, все-таки немного грустное. В современной (да и не только!) музыке нелегко найти подобные примеры лирической выразительности сравнительно быстрых тем.

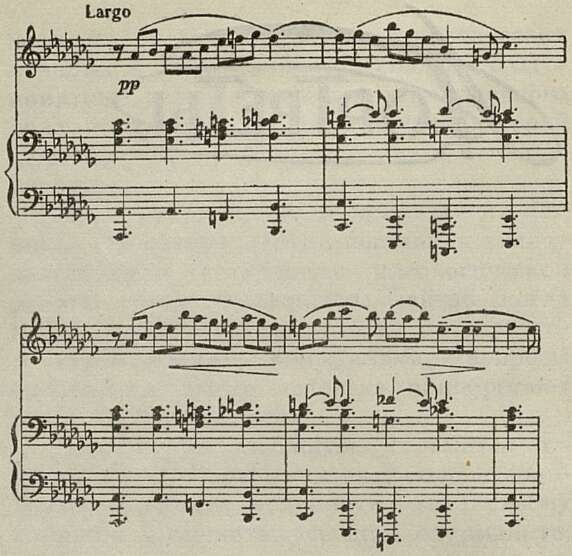

С годами лирика Вайнберга все теснее и непосредственнее соприкасается с народной песенностью. И тогда свобода и полнота лирического высказывания в музыке этого художника (в жизни такого застенчивого, чуть ли не «скованного») поражают. Так поражает as-moll ная тема второй части Флейтового концерта, чья экспрессивная романсовость1 неуловимо напоминает популярную венгерскую мелодию «Журавли»:

Но если этому все же можно отыскать художественные аналогии и если поэтому вы хотите острее ощутить собственно «вайнберговское», послушайте еще раз Allegretto из Седьмого квартета, или раздел Andante из одночастного Восьмого, или третью часть Четвертой симфонии, или Allegretto из Второй симфониетты. Почти нигде в этих отрывках не использован метр 3/4. А в музыке неизменно слышится что-то вальсовое, что-то недосказанное, неотразимо обаятельное и скромное, как пушкинский «ландыш потаенный». Разумеется, это проявляется по-разному. И «лесные зовы» валторны, глубокая, необычной красоты ре-минорная тема у виолончелей или робкий напев флейты, подхватывающий «на расстоянии» валторновую тему и вдруг расцветающий скрипичными фигурациями (третья часть Четвертой симфонии), — все это не похоже на Allegretto из Седьмого квартета, где, кажется, кто-то кого-то о чем-то неназойливо просит. О чем? Кто знает...

«Вальсовость», и скрытая, и непосредственная, стала заветнейшей жанровой формой лирических высказываний композитора не только в крупных произведениях (например, финал Второй симфониетты1 или выступление на площади бедного шарманщика Папы Карло в балете «Золотой

_________

1 Композитор использовал здесь мелодию своего poмaнca на стихи Ю. Тувима — «Момент».

1 Здесь композитор также использовал тему одного из своих романсов на стихи Ю. Тувима — «Воспоминание».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- У человечества есть будущее! 5

- Пусть звенят песни радости! 5

- Говорить правду! 6

- Люди идут за солнцем... 6

- Музыканты мира, за круглый стол! 7

- Объединяйтесь, миллионы! 7

- Война — нет, музы — да! 8

- Пусть поют колокола мира! 8

- Первый современный 11

- Развивать свой стиль 20

- «Все будет хорошо» 25

- Симфонические гравюры Кара Караева 36

- Швейк на оперной сцене 41

- В Алма-Ате... 44

- Об опере, которая не была написана 45

- Прокофьев играет в Москве 52

- О музыкальном языке А. Онеггера 56

- Пути и перепутья 61

- Радостная победа 66

- Размышления после конкурса 70

- Слушая пианистов... 73

- М. Дейша-Сионицкая 84

- Девятая симфония Малера 91

- Три пианиста 92

- Поэма «Памяти Сергея Есенина» в рабочей капелле 95

- Александр Ведерников 95

- Интересный концерт 96

- Играют студенты Казанской консерватории 96

- Гости с Верховины 96

- Концерты органистов 97

- Хор из Чили 98

- Концерты в городах. Ленинград 98

- Авторский концерт. Ярославль 100

- Поет болгарская певица 100

- Верди и Гутьеррес 101

- У потомков Джангара 108

- Воспитание чувств 111

- Из школы в жизнь 112

- О том, что нас волнует 115

- «Интернационал» в нашей стране 117

- Песни испанского Сопротивления 125

- Мои впечатления о советских певцах 131

- Национальный гений 133

- С Дебюсси за роялем 138

- Пестрые страницы 146

- Наши друзья из Киргизии 151

- Посланцы казахской земли 151

- Музыка Северного Кавказа 153

- Баку, Ереван, Махачкала 153

- Юбилей «Кероглы» 154

- Вести со смотра 155

- Третий международный 155

- Добро пожаловать в «Страну Пионерии»! 156

- Сороковой сезон бетховенцев 157

- О труде, о подвигах 157

- Их нынче восемнадцать 158

- Оперные вечера гнесинцев 158

- Добрый путь вам! 159

- «Сказки Гофмана» 160

- Таллинская «Музыкальная весна» 160

- Подлинный друг 161

- Записывается Марио дель Монако 162

- В защиту школьных хоров 163

- Премьеры 163

- Пора подумать о покупателе 164

- Побольше бы таких! 165

- Памяти ушедших. М. И. Вериковский 166