сти — в циклах на стихи Блока, Есенина, монументальной оратории «Сын земли» на тексты Брюсова — ожидали его наиболее интересные, смелые творческие находки.

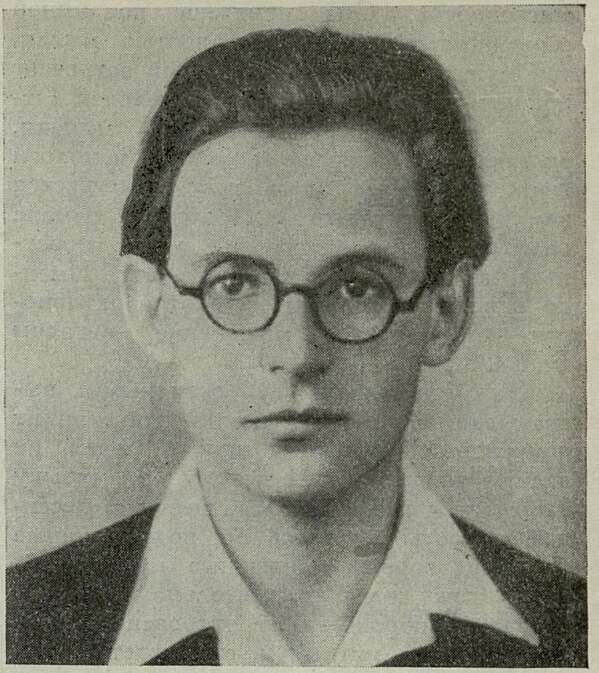

Веселов принадлежит к числу тех творческих натур, которые начинают развиваться рано, и когда знакомишься с сочинениями, написанными в последние годы, невольно поражаешься их стилистической цельности и свежести. Источник этого раннего пробуждения индивидуальности прежде всего в умении следовать своему призванию, подчиняться голосу своего дарования. А это подчас не легко дается молодым композиторам. Ведь музыкальная современность так богата стилистическими направлениями! Как выбрать в этом разнообразии путей ту единственную, свою тропинку, которая выведет на широкие просторы самостоятельного творчества? Но иногда молодым помогают найти себя именно объективные условия развития современного искусства. Первые творческие шаги В. Веселова совпали с началом бурного обновления вокальных жанров. Настойчивые поиски новой простоты, естественности, песенности, стремление к сознательному самоограничению в средствах, возникшее как реакция на усложненность музыкальной речи, — в этих тенденциях молодой музыкант нашел почву для собственных плодотворных исканий. Разумеется, как это часто бывает, перед ним был яркий творческий пример — работа в вокальных жанрах Георгия Свиридова, влияние которого легко прослеживается в музыке В. Веселова. Но при этом он вполне самобытен.

Каждый стиль имеет свои «измерения». Для Веселова эталоном является простота, рождающаяся в результате строгого отбора средств. Циклы Веселова внешне незамысловаты. Здесь нет ничего от аксессуаров традиционного романса — ни изощренной вокализации, ни богатой «фортепьянности». Все строго и просто. В вокальной партии, истоком которой служит народная песенность, господствует принцип безыскусственности. В основе мелодики лежат порой самые элементарные интонации: кварто-квинтовые, трихордовые ходы, движение по аккордовым тонам с прилегающими и опевающими звуками. Но это воспринимается не как бедность художественного мышления, а как сознательное стремление к естественному песенному интонированию. С той же целью композитор нередко обнажает метрическую конструкцию стиха и до конца следует исходной ритмоформуле (что, однако, на наш взгляд, далеко не всегда оправдано). Сопровождение предельно скупо: выдержанный аккорд, октава или простая остинатная фигура — вот и все, чем подчас довольствуется автор в аккомпанементе. Тонкое гармоническое чутье позволяет ему выявить красоту самых элементарных сочетаний. Так, например, простое трезвучие, возникая в необычной гармонической ситуации, звучит неожиданно свежо и интересно; а длительное «пребывание» в одной тональной сфере не вызывает ощущение монотонности.

Бесспорно, нужно обладать творческой смелостью, чтобы трактовать Блока в той лапидарной песенной манере, в которой написан второй цикл на его стихи, прочитанные композитором по-своему и очень современно.

Отобранные автором строфы варьируют излюбленные блоковские мотивы раздумий, иной раз с трагическим оттенком. Но вот что примечательно: в музыке цикла нет ни мрачности, ни элегической раз-

мягченности. Она отмечена подлинной серьезностью, сосредоточенностью мысли, той мужественностью, с которой встречает жизненные невзгоды сильный человек. Отсюда суровый, строгий колорит музыки, заставляющий иногда вспомнить монологи Бориса (вообще здесь ясно чувствуется влияние Мусоргского). Последний романс размыкает круг настроений цикла страстным, активным порывом к свету. Именно в этой суровости и в этой активности — своеобразное прочтение автором Блока.

За лирическими субъективными высказываниями поэта композитор видит конкретные события и живых людей, их взаимоотношения. И потому в музыку вторгаются ритмы вальса, шествия, песенные обороты, казалось бы подслушанные на улице города, призывные «гласы» набата, стук колес стремительно летящего поезда. А порой — даже откровенно «простонародные» мотивы и, оказывается, они отнюдь не противоречат возвышенности блоковской поэзии. Не снимая ее психологической глубины, демократичность песенного языка словно придает ей объективность, жизненную достоверность.

Своеобразно решен цикл. Последовательно проводится принцип единого круга настроений, и это позволяет создать ощущение непрерывности. Цикл напоминает небольшую лирическую поэму, шесть частей которой логично сменяют друг друга. Неразрывность звеньев цикла подчеркнута тонально: в цикле всего две тональности — е- и f-moll, да и те не воспринимаются как контраст. А подчас несколько романсов подряд звучат в одной тональности, не вызывая, однако, ощущения однообразия.

Найденное в блоковском цикле получает дальнейшее развитие в цикле на стихи С. Есенина1. Еще ярче выражено песенное начало, еще свободнее, непринужденнее течет музыкальное развитие, еще строже и лаконичнее аккомпанемент. Здесь простота выражения возведена в обязательный принцип, и потому любая новая деталь воспринимается как значительное обновление ткани.

Этот цикл может быть отнесен к числу наиболее удачных опытов воплощения в музыке поэзии Есенина. Есенинская влюбленность в «голубую Русь», есенинская печаль, есенинское поэтическое восприятие природы переданы в музыке Веселова с большой эмоциональной силой. В цикле нет изобразительности, но, слушая его, невольно представляешь знакомые картины «родимого края»: и кудрявый клен над прудом, и стог сена, освещенный месяцем, и синеющие дали, и тихий, в солнечном багрянце, осенний вечер. Музыка то волнует светлой грустью, то сжимает сердце щемящей тоской, и есть в ней та простота и искренность, которая присуща народной песне. Ткань насыщена народной «лексикой»: исканными песенными оборотами, переборами гитары, гармошечными наигрышами, пением пастушьего рожка, что придает ей особую образную конкретность. Но при всей традиционности этих приемов они звучат не приземленно, ибо осмыслены поэтически.

Замысел следующей работы В. Веселова, оратории «Сын земли», непосредственно подсказан событиями наших дней и прежде всего героическим полетом советского человека в космос. Композитор вновь обращается к поэзии В. Брюсова. Он отбирает стихи, прославляющие поступательное движение истории, человека-творца — «молодого моряка вселенной», красоту свободного труда, дерзновенный разум, устремляющийся в космические дали. Это хорошо известные «Хвала Человеку», «Сын Земли», «Труд», «Нам проба» и другие.

Как и в «Поэме памяти С. Есенина» Г. Свиридова, драматургия оратории «Сын Земли» сложилась под влиянием композиционных принципов камерно-вокального цикла. Здесь полностью господствует песенное начало, определяя интонационный строй музыки, ритмическую структуру фраз, форму частей. Оркестр дополняет, комментирует, обогащает образы вокальной партии, иногда выступая на передний план, иногда же ограничиваясь ролью скромного аккомпанемента.

Одиннадцать частей-песен образуют стройный цикл, состоящий из трех больших разделов. Открывающее кантату

_________

1 В цикле использованы следующие стихотворения С. Есенина: «До свиданья, друг мой, до свиданья...», «Я покинул родимый дом...», «Глупое сердце, не бейся...», «Ветры, ветры, о снежные ветры...», «Закружилась листва золотая...», «За окошком вечер...».

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Чтобы счастье встречалось с нами… 5

- В стремительном движении вперед 9

- Гаджи Керим летит на Луну 12

- Балет-песня 15

- Многообещающее начало 18

- Из киевского дневника 22

- У молдавских композиторов 28

- В Таджикистане 30

- С трибуны Третьего Всесоюзного съезда композиторов 31

- Выступления зарубежных гостей 46

- Дело сложное и важное 50

- Спор продолжается 53

- Мнение бакинских педагогов 55

- Жизненность таланта 56

- На спектаклях Рижского театра 61

- Беречь наследие 69

- Говорят председатели, члены жюри, гости и участники конкурса 77

- Говорят участники конкурса 97

- Народный артист 99

- Кароль Липиньский и его русские связи 108

- Есть причины для беспокойства 112

- Чего ждет молодежь 118

- В поисках нового 120

- Письмо из Таджикистана 122

- Открытое письмо редакционной коллегии газеты «Комсомольская правда» 123

- «Пражская весна» 126

- Музыкант-боец 130

- Проблемы Венской оперы 132

- Душа музыки 134

- Хроники моей жизни 135

- Исследование болгарской пианистки 142

- Книга о гитаре 143

- Античная мысль о музыке 145

- Как хочу, так и пою 147

- Моя «Одессея» 149

- Дружеский шарж 150

- Грабеж под музыку 150

- Говорят делегаты и гости Третьего Всесоюзного съезда композиторов 151

- Музыкальная эмблема мира 154

- Нерушимая дружба 155

- Еще раз о пропаганде 155

- Подарок москвичам 156

- Орловские энтузиасты 157

- Семинар молодых музыковедов 157

- Наш друг Владимир Фере 158

- «Будем учиться дальше» 160

- Большой театр — «Ла Скала» 160

- «Моцарт и Сальери», 1962 161

- Эстонские премьеры 162

- Одесский театр музыкальной комедии 163

- Декада народных театров 164

- В гостях у редакции 165

- Памяти ушедших. С. А. Заранек 166

- Памяти ушедших. А. Н. Аксенов 166