не был. Вряд ли правомерно пианисту играть бетховенскую сонату с закрытой крышкой рояля, особенно если учесть активность и звуковую мощь, присущие игре Ростроповича.

Значительное место в программе заняли сочинения бразильского композитора Гейтора Вилла-Лобоса: его «Бразильские сюиты», или «Бахианы». Ария из «Бразильской бахианы» № 5 была великолепно исполнена Галиной Вишневской. Вместе со своими учениками — студентами Московской консерватории — Ростропович сыграл всю первую «Бахиану» Лобоса для октета виолончелей.

И. Зетель

* * *

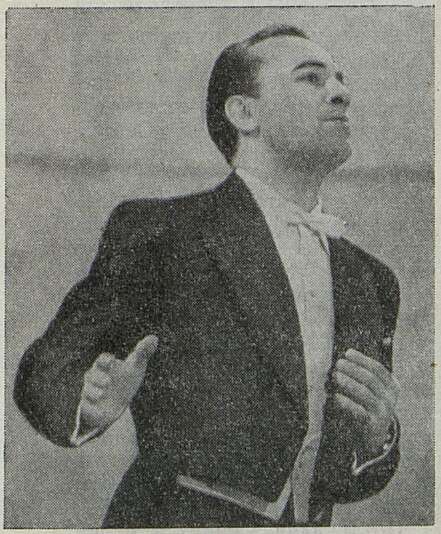

Первый концерт А. Масленникова

(Малый зал консерватории)

А. Масленников стал солистом Большого театра, когда происходила «смена поколений». Многие выдающиеся мастера столичной сцены ушли на пенсию. Весь сложный классический репертуар театра, напряженная работа по постановкам советских опер легла на плечи молодежи.

Придя в театр шесть с небольшим лет назад, прямо с консерваторской скамьи, Масленников за этот короткий срок успел спеть такие партии, как Ленский, Юродивый, Альфред, Герцог в «Риголетто», Вертер, Рудольф в «Богеме», Альмавива, Берендей, Фауст Лада в «Ее падчерице» Яначка, Анатоль Курагин в «Войне и мире» Прокофьева, принял участие в постановках опер Т. Хренникова «Мать», «Повесть о настоящем человеке» Прокофьева и других советских спектаклях.

В том, что Масленников занят буквально в каждой новой постановке, кроме творческой радости, для певца заключены и большие трудности. Ему приходится ежедневно и по многу часов учить партии, петь на спевках, на сценических и оркестровых репетициях, а это утомляет больше, чем спектакль! Но способности молодого певца и его настоящий профессионализм помогают выполнять все требования театра, а артистический темперамент, живой творческий интерес к современному репертуару постоянно ставят перед ним новые увлекательные задачи. И мы встречаемся с Масленниковым не только на сцене, но и на концертной эстраде, когда звучат «Поэма памяти Есенина» Г. Свиридова, его вокальные циклы, произведения Д. Шостаковича...

Но только в нынешнем году молодой певец спел свой первый сольный концерт, тщательно подготовив программу. В первом отделении, посвященном лирике Рахманинова, проявился тонкий вкус исполнителя, его глубокое ощущение музыки, тщательная фразировка, умение найти краски, необходимые для передачи бурной патетики романса «Не может быть» или изящного зыбкого очарования романса «Сон», светлой элегической поэзии «Здесь хорошо», или жизнеутверждающего оптимизма «Весенних вод». Лишь иногда ощущался прорыв «оперности» в романсе молодого цыгана из «Алеко», когда вдруг певец чрезмерно расширял звук в среднем и нижнем регистре и появлялись форсированные натужные ноты. Но в природе голоса певца есть нежные, лирические краски, и именно они определяют исполнительскую индивидуальность Масленникова.

Это отчетливо показала программа второго отделения, полностью отданная произведениям Г. Свиридова. С большой музыкальностью и душевной теплотой спел молодой артист пушкинские романсы «К няне» и «Роняет лес багряный свой убор», с задором, может быть чуть грубоватым, — «Подъезжая под Ижоры». Великолепно исполнил Масленников романсы из есенинского цикла: «У меня отец — крестьянин», «Сани», «Нежная березка», «Песня про тальянку». Исключительно проникновенно был спет заключительный номер цикла «Есть одна хорошая песня у соловушки». Как-то особенно, очень по-русски звучит эта музыка у Масленникова! А чудесный «Смоленский рожок» (на слова А. Твардовского), посвященный композитором молодому певцу, прозвучал прямо-таки залихватски, со свободным, вольным броском на верхнее си бемоль. Масленников спел это произведение так увлекательно, смело и красочно, так хорошо передал его своеобразный национальный характер, что слушатели просили повторить!

Первый сольный концерт А. Масленникова — свидетельство большого творческого роста молодого певца, смело идущего навстречу трудной, но благородной задаче пропаганды лучших достижений советской вокальной музыки. В этом он нашел достойного партнера — пианиста Кирилла Виноградова.

Ан. Орфенов

* * *

Гости с Урала

(Зал Института им. Гнесиных)

Уже не впервые выступают в столице студенты различных музыкальных вузов РСФСР. На этот раз мы слушали творческий отчет учащихся Уральской консерватории им. Мусоргского.

Свердловск издавна славится прекрасными оперными традициями. Со Свердловским театром связаны имена А. Лазовского, И. Козловского, С. Лемешева и многих других заме-

чательных мастеров оперного искусства. В консерватории Свердловска учились солисты Большого театра В. Борисенко, А. Соколов, А. Большаков, Ю. Дементьев, В. Клепанная.

В отчетном концерте большинство студентов-вокалистов продемонстрировали хорошую школу и высокую музыкальную культуру. Наиболее благоприятное впечатление произвела Л. Сапегина (класс П. Ноздровской). Открыв вечер «Думой о Ленине» уральского композитора Е. Гудкова (воспитанника Свердловской консерватории), она выступила и в двух оперных отрывках: в сцене Аиды и Амнерис и в эпизодической роли Джиованны (из «Риголетто»). Студентка показала хорошее меццо-сопрано полного диапазона, творческую смелость, понимание образа, умение найти различные вокальные краски. У Сапепиной вое данные для того, чтобы в будущем занять достойное место среди оперных певцов. В дуэте из «Аиды» И. Троицкая (класс З. Щелоковой) исполняла заглавную партию. Звонкий верхний регистр ее голоса и несколько излишне «углубленные» нижние грудные ноты соединены тусклым «медиумом». Получается, как говорят вокалисты, «разнорегистровое» пение; эти три регистра звучали на протяжении всего дуэта.

У М. Выголовой (класс Г. Тарасенко) красивое, сочное лирическое сопрано, верхние ноты ярче, чем середина. Отлично спела она песню С. Василенко «Я простая девка на баштане». Песня Н. Пузея «Цимлянское море» несколько выпадала из общего характера программы. Похвальна инициатива свердловчан — показать в концерте сочинения своих земляков, но отбор произведений можно было бы сделать тщательнее. С. Хайдуков (класс С. Батуриной) обладает неплохим тенором, скорее лирическим, чем таким, какой требуется для драматической партии Абесалома («Абесалом и Этери» З. Палиашвили). Мы привыкли слышать в этой партии таких мощных теноров, как Н. Ханаев, Г. Большаков. Голос С. Хайдукова совсем иного плана. Особенно удивила произвольная замена в вокальном тексте арии высокого си. Если нота «не получается», не следовало и браться за эту арию!

О баритоне В. Анисимова (класс Ф. Образцовской) было много споров в «кулуарах». Вот как раз случай, когда театр мешает учебному заведению. Прекрасные данные, и внешние, и сценические, — хороший голос, артистизм — привлекли внимание театра. И студент утерял то чувство академизма, присущее подавляющему большинству воспитанников консерватории им. Мусоргского, которое особенно необходимо в таких вокальных номерах, как, например, каватина Фигаро из оперы Россини «Севильский цирюльник». Все традиции оперного штампа были налицо. Этот недостаток не восполнило даже то, что молодой певец великолепно владеет голосом, кроме разве переходных нот ми бемоль, ми; они звучали несколько тенорово. А. Селиверстов (класс М. Глазуновой) недостаточно выразительно исполнил арию Судьи из оратории Генделя «Сусанна». Но можно полагать, что голос его разовьется в хороший, крепкий тенор.

Увидев в программе арию из баховокой кантаты, я проникся уважением к педагогу, который приучает студентов петь творения Баха. И вдруг — замена! Правда, ария Алтын Чеч из одноименной оперы Н. Жиганова — интересное произведение. Голос О. Бржезинской (класс Л. Менабени) — лирическое сопрано, подвижное, приятного тембра.

Заключала концерт сцена Герцога и Джильды из второй картины оперы «Риголетто» (как и сцена из «Аиды», отрывок этот прозвучал на итальянском языке). Оба исполнителя — ученики О. Егоровой. Л. Русина — лирико-колоратурное сопрано — свободно и красиво исполнила свою партию. Все в ней говорит о хороших задатках певицы. О. Папин провел труднейшую сцену Герцога интересно, с темпераментом, в конце дуэта с Джильдой взял верхнее ре бемоль! И все же хочу дать ему совет: у итальянских певцов нужно перенимать не только внешний пафос, темперамент, порыв, но прежде всего — кантилену, legato, умение сделать вокальный образ многоплановым (и хоть где-нибудь спеть фразу-другую piano!). Тогда и вся партия засверкает еще более яркими красками.

Пожелаем Уральской консерватории больших творческих успехов в трудном деле воспитания молодых певцов.

А. О.

* * *

Выступления студентов-инструменталистов отличались продуманностью и уверенностью интерпретации, что свидетельствует о большой, целенаправленной работе опытных, умелых педагогов. Молодые музыканты уже сейчас могут успешно вести профессиональную работу в определенных разделах исполнительства. Аудитория с удовольствием слушала пианистов В. Волкова (класс проф. Н. Поздняковского) и Л. Мерькову (класс И. Рензина), скрипачку Л. Жук (класс Н. Шварца), трубача В. Волкова (класс В. Щелокова). Хорошо играли в ансамблях виолончелист Л. Циглер (класс Г. Цомыка) и альтист В. Горбунов (класс Г. Тери). Наиболее ярким было исполнение Октета Балакирева. Отлично слаженный ансамбль, целостноe звучание, свободная вдумчивая трактовка этого трудного произведения являются безусловным достижением студентов и их руководителя Б. Певзнера. Особо отметим пианистку И. Мельцер, прекрасно сыгравшую свою ответственную партию. Серьезные интонационные неточности у флейтиста объясняются, очевидно, тем, что ему пришлось в срочном порядке заменить другого исполнителя. Тепло встретили слушатели квартет труб, сыгравший две эффектные пьесы — «Запев» и «Волчок» В. Щелокова.

Студенты-пианисты выступали не только в качестве солистов: некоторые из них (фамилии почему-то не названы в отпечатанной программке) отлично аккомпанировали своим товарищам.

Поздравляя учащихся и педагогов Уральской консерва-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Тысячелетний Ленин» 5

- Оратория «Ленин» звучит в Казанском университете 9

- Образ Ленина в романсах 13

- После первого исполнения Четвертой 16

- Развивать национальную культуру 22

- О русских народных хорах 25

- Слово исполнителям: Рассказывает И. Архипова 31

- Праздник музыки 34

- Заметки музыканта 37

- Смелее, ответственнее 40

- К изучению современной гармонии 43

- О национальном своеобразии гармонии 47

- Показывает Новосибирск 52

- Минская премьера 57

- Нет, это не «Лесная песня» 60

- Музыкальным театрам — помощь Союза композиторов 63

- К творческой истории «Камаринской» 67

- Карл Мария Вебер — музыкальный критик 70

- Талант и энергия 77

- Моя жизнь в музыке 78

- Пытливость таланта 83

- Дорогой исканий 89

- «Пиковая дама» в Ковент-Гардене 91

- Три портрета (Г. Караян, Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф) 96

- Песни наших дней 100

- Дирижирует Давид Ойстрах 101

- Сонатный вечер М. Ростроповича и С. Рихтера 103

- Новая соната Д. Кабалевского 104

- Первый концерт А. Масленникова 105

- Гости с Урала 105

- [Выступления студентов-инструменталистов...] 106

- Радостный вечер 107

- Талантливый дирижер 107

- Вторая симфония Малера 109

- Волжский хор 109

- Студенческий коллектив 110

- Федор Дружинин 111

- Истмэнский оркестр в Москве 111

- Великолепный коллектив 113

- На концерте Саши Вечтомова 115

- Греческая пианистка 115

- Юлия Бучучану 116

- Квартет Парренен 117

- Колин Дэвис 118

- Из опыта Горьковской консерватории 120

- После выступления журнала 123

- Выдающийся художник 125

- Об эстетике К. Шимановского 129

- Европейское путешествие С. Рихтера 133

- Зденек Неедлы 137

- Новые произведения композиторов ГДР 138

- Звучит Двенадцатая 138

- Исполнилось 65 лет Петко Стайнову 138

- Возрожденное искусство 139

- Письма Ф. Листа 140

- На сцене — Хиндемит 141

- Музыкальный кросс 141

- Новые книги 141

- [Английская граммофонная фирма «Колумбия» завершила серию записей...] 142

- Славный юбилей 143

- Интересное исследование 144

- За боевое искусство современности 147

- Поступили в продажу пластинки 149

- Музыкальная пародия. «Чудо-песенка» 150

- Успех Двенадцатой 151

- На родине Ильича 154

- Вести со смотра 156

- Говорят женщины-музыканты 156

- Поздравляем с 25-летием! 158

- Музыкант с Тянь-Шаня 159

- А. Фринберг — Пьер Безухов 160

- Премьеры 161

- Молодежь в «Пламени Парижа» 162

- Необходим обмен опытом 162

- «Оперу — не сметь!» 163

- «Пушкин» на сцене МГУ 164

- Один из лучших 164

- Беседы в редакции 165

- Памяти ушедших. Н. П. Иванов-Радкевич 166

- Памяти ушедших. Л. А. Шварц 166