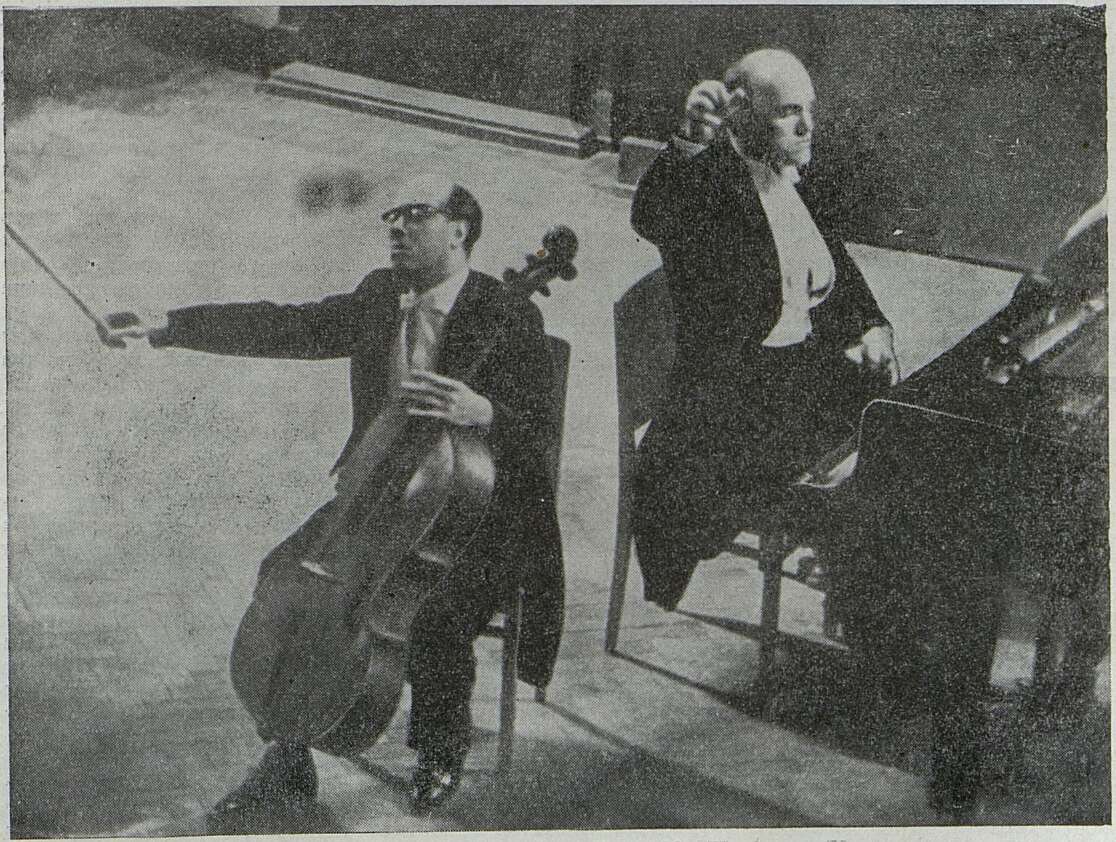

Сонатный вечер М. Ростроповича и С. Рихтера

(Малый зал консерватории)

...Когда два крупнейших артиста, во многом схожие между собой по индивидуальности, творчески одержимые, объединяются в ансамбле, результат получается выдающийся. Так было, когда мы слушали интереснейшую программу М. Ростроповича и С. Рихтера: сонаты Шопена, Дебюсси и Бенджамина Бриттена (последняя исполнялась в СССР впервые).

Скорбная патетика и характерная напевность в первой части шопеновской сонаты, скерцо в духе мазурки, лирическое интермеццо третьей части и, наконец, несмотря на отдельные трагические моменты, радостный финал — все это было «рассказано» артистами с такой проникновенной теплотой и человечностью, какая только и возможна в простых, но великих творениях искусства. Запомнилась «бархатистость» звучания у Рихтера. А как по-разному расцветил он побочную партию в экспозиции и в репризе первой части! Как задумчиво поведал о своей печали Ростропович в Largo! Но это ведь только детали. Восхищала целостность охвата произведения. Так чувствовать музыкальную форму могут только те, кто сами создают музыку! И в сонате Дебюсси наряду с причудливым изяществом трактовки, таинственностью звучания, неудержимым весельем (в Серенаде) артисты сумели найти ту меру, которая помогает созданию формы.

Фото С. Хенкина

Имя замечательного английского композитора Бриттена хорошо знакомо нашим слушателям. Понятен особый интерес к его новому сочинению, тем более, что посвящено оно Ростроповичу. Любопытна история этой сонаты. В сентябре 1960 г. Ростропович впервые сыграл в Лондоне посвященный ему концерт Д. Шостаковича. Музыка и исполнение так захватили Бриттена, что он решил написать для прославленного виолончелиста сонату, в которой нашли бы применение выдающиеся качества и особенности его игры... И на нотном экземпляре, присланном Ростроповичу, Бриттен надписал: «Благодаря ему рожденная» (мне довелось разучить и сыграть это сочинение с Ростроповичем в домашних условиях; с каждым проигрыванием музыка все больше увлекала свежестью, новизной, эмоциональным накалом).

В марте следующего года Ростропович играл сонату с автором у него дома, в Лондоне. Первое публичное исполнение состоялось в июле, на фестивале, ежегодно устраиваемом Бриттеном в Альдебурге,

старинном приморском городке в двухстах километрах от Лондона, куда съезжаются многочисленные любители музыки.

Соната имела огромный успех. «Новое произведение, — писал один из рецензентов, — можно рассматривать как пять фотоснимков многостороннего мастерства Ростроповича...» Речь идет о пяти частях сонаты: «Диалог», «Скерцо», «Элегия», «Марш» и «Вечное движение». Первая часть действительно начинается диалогом виолончели и фортепьяно. Звучание инструментов чередуется, словно автор ведет рассказ, задыхаясь, отрывистыми восклицаниями. Художественный образ этой части ассоциируется с творчеством известного английского поэта Ч. Кингслея; вспоминается его баллада «На дюнах Ди», переведенная на русский язык Н. Кончаловской. «Скерцо» (в нем вся партия виолончели исполняется pizzicato) искусно построено на разработке короткого мотива. Как навязчивая идея, как дьявольское наваждение он непрестанно напоминает о себе. И, когда ненадолго возникает новая мелодия с жалобным оттенком, она тотчас же «осмеивается» приемом имитации. «Элегия» — глубокое по мысли повествование в духе Adagio из Виолончельной сонаты Д. Шостаковича, но изложенное по-своему, по-бриттеновски. Кое-где слышатся здесь русские интонации — ведь сочинение посвящено русскому виолончелисту! «Марш» — яркая музыка несколько театрального характера. Здесь исключительно остроумно использованы все средства виолончельной техники. Связанные между собой глиссандирующие флажолеты создают особую звуковую атмосферу, а куда-то «улетающий» конец — глиссандо pianissimo — в фортепьянной партии вызывает у слушателей возгласы удивления. Финал, Moto реrреtuò, строится на одной теме, во время развития которой перемещаются акценты. Они появляются как бы невпопад, словно что-то споткнулось, — создается впечатление «опасности»: вот-вот движение оборвется... Это вихревая пляска, то изящная, то грубоватая, неудержимая в своей устремленности, прерываемая резкими «выкриками» фортепьяно (крик чаек?) и достигающая апогея, когда виолончель сливается в унисон с фортепьяно. Резким, но консонирующим до-мажорным аккордом пляска внезапно обрывается... Порой чудится что-то жуткое в этом «Мефисто-вальсе» XX века!

Соната Бриттена покоряет динамизмом музыкальной драматургии, подлинно симфоническим развитием, реалистичностью содержания (ясно ощущаешь любовь композитора к окружающей его природе).

Исполнение Святослава Рихтера и Мстислава Ростроповича было настолько совершенно и значительно, что хочется еще раз повторить: когда два крупнейших артиста, во многом схожие между собой по индивидуальности, творчески одержимые, объединяются в ансамбле, результат получается выдающийся!..

Марк Мильман

* * *

Новая соната Д. Кабалевского

(Малый зал консерватории)

Замечательное искусство М. Ростроповича, его неутомимая энергия художника-пропагандиста вызывают постоянный отклик композиторов. Впервые прозвучавшие в его концертах произведения Мясковского и Глиэра, Прокофьева и Шостаковича, Вайнберга и Голубева обогатили виолончельную литературу, расширили ее диапазон. Ярким свидетельством этого явилась премьера новой Сонаты для виолончели и фортепьяно (си бемоль мажор, опус 72) Д. Кабалевского. В течение пяти лет композитор работал над Сонатой в творческом содружестве с Ростроповичем. Получилось сочинение симфоническое, подлинно концертное.

Впечатляет вторая часть — психологически тонкий, поэтичный вальс, которому, несомненно, суждено стать популярным. Когда слушаешь эту музыку, вспоминаются одновременно шубертовские вальсы и... вальсы Прокофьева с характерной для них обаятельной свежестьюи неожиданной сменой настроений. Думается, эти ассоциации закономерны: в сонате Кабалевского развиваются прокофьевские традиции. Слышится это и в манере высказывания, и в романтической устремленности, близкой позднему Прокофьеву. И даже в «повисающем» си бекар в конце вальса, «по-прокофьевски» тающем, исчезающем... Но все это отнюдь не реминисценции: через «дымку воспоминаний» ясно слышен самостоятельный голос самого Кабалевского.

Запоминается кода Сонаты, возвращающая слушателей к образам первой части. Не очень удался, кажется, автору лишь основной образ финала, менее рельефный мелодически, чем остальные темы произведения. И еще несколько «первых впечатлений». Д. Кабалевский нашел идеальные пропорции звучания и «распределения ролей» в дуэте виолончели и фортепьяно. Тонко сделан подход к репризе побочной партии (в первой части). Очень красочны пиццикато через октаву у виолончели; запоминаются динамичные перекрещивания двух и трехдольных тактов, приводящие к центральной кульминации первой части. Трудно все это описать — надо услышать...

Великолепно играли новое сочинение и Мстислав Ростропович, и автор, проведший фортепьянную партию отнюдь не «по-композиторски», а как настоящий профессионал пианист. С большой выразительностью исполнил М. Ростропович и другие номера своей обширной и многогранной программы: «Пьесы в народном стиле» Шумана, «Пастораль» и «Русскую песню» Стравинского, «Пассакалию» Генделя (в обработке Дынова). Хорошо прозвучала Четвертая соната Бетховена, хотя полный звуковой ансамбль между виолончелью и фортепьяно (А. Дедюхин) достигнут

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Тысячелетний Ленин» 5

- Оратория «Ленин» звучит в Казанском университете 9

- Образ Ленина в романсах 13

- После первого исполнения Четвертой 16

- Развивать национальную культуру 22

- О русских народных хорах 25

- Слово исполнителям: Рассказывает И. Архипова 31

- Праздник музыки 34

- Заметки музыканта 37

- Смелее, ответственнее 40

- К изучению современной гармонии 43

- О национальном своеобразии гармонии 47

- Показывает Новосибирск 52

- Минская премьера 57

- Нет, это не «Лесная песня» 60

- Музыкальным театрам — помощь Союза композиторов 63

- К творческой истории «Камаринской» 67

- Карл Мария Вебер — музыкальный критик 70

- Талант и энергия 77

- Моя жизнь в музыке 78

- Пытливость таланта 83

- Дорогой исканий 89

- «Пиковая дама» в Ковент-Гардене 91

- Три портрета (Г. Караян, Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф) 96

- Песни наших дней 100

- Дирижирует Давид Ойстрах 101

- Сонатный вечер М. Ростроповича и С. Рихтера 103

- Новая соната Д. Кабалевского 104

- Первый концерт А. Масленникова 105

- Гости с Урала 105

- [Выступления студентов-инструменталистов...] 106

- Радостный вечер 107

- Талантливый дирижер 107

- Вторая симфония Малера 109

- Волжский хор 109

- Студенческий коллектив 110

- Федор Дружинин 111

- Истмэнский оркестр в Москве 111

- Великолепный коллектив 113

- На концерте Саши Вечтомова 115

- Греческая пианистка 115

- Юлия Бучучану 116

- Квартет Парренен 117

- Колин Дэвис 118

- Из опыта Горьковской консерватории 120

- После выступления журнала 123

- Выдающийся художник 125

- Об эстетике К. Шимановского 129

- Европейское путешествие С. Рихтера 133

- Зденек Неедлы 137

- Новые произведения композиторов ГДР 138

- Звучит Двенадцатая 138

- Исполнилось 65 лет Петко Стайнову 138

- Возрожденное искусство 139

- Письма Ф. Листа 140

- На сцене — Хиндемит 141

- Музыкальный кросс 141

- Новые книги 141

- [Английская граммофонная фирма «Колумбия» завершила серию записей...] 142

- Славный юбилей 143

- Интересное исследование 144

- За боевое искусство современности 147

- Поступили в продажу пластинки 149

- Музыкальная пародия. «Чудо-песенка» 150

- Успех Двенадцатой 151

- На родине Ильича 154

- Вести со смотра 156

- Говорят женщины-музыканты 156

- Поздравляем с 25-летием! 158

- Музыкант с Тянь-Шаня 159

- А. Фринберг — Пьер Безухов 160

- Премьеры 161

- Молодежь в «Пламени Парижа» 162

- Необходим обмен опытом 162

- «Оперу — не сметь!» 163

- «Пушкин» на сцене МГУ 164

- Один из лучших 164

- Беседы в редакции 165

- Памяти ушедших. Н. П. Иванов-Радкевич 166

- Памяти ушедших. Л. А. Шварц 166