Западный оперный мир вернулся к эпохе великого переселения народов. Певцы и дирижеры приходили и уходили, но отнюдь не пешком, как тысячелетия тому назад, а пользуясь самолетами. «Звезды», большие и малые, были постоянно в дороге, из Милана в Вену, оттуда в Берлин, Лондон, Нью-Йорк... Эта бродячая жизнь приносила вред не только оперным театрам, разрушая годами создававшиеся художественные ансамбли, но пагубно воздействовала на самих певцов. Их голоса не выдерживали постоянного напряжения гастрольных спектаклей, следовавших один за другим; их голоса страдали от непрерывной смены климатических условий, преждевременно старели.

К приходу Караяна и Венская опера находилась в крайне тяжелом положении; всему виной была система «кочевничества». В здании, которое вскоре после окончания второй мировой войны буквально из руин воскресло во всем своем блеске, шли спектакли, покрытые, как нам казалось, пылью десятилетий... Непосредственный предшественник Караяна известный дирижер Карл Бём большую часть сезона проводил вдали от Вены. К тому же он довольно откровенно заявлял, что, во-первых, не желает отказываться от гастролей, а во-вторых, не берется гарантировать качество спектаклей во время своего отсутствия. Такая откровенность стоила ему должности...

На первой же пресс-конференции, состоявшейся в связи с новым назначением, Караян сказал, что безусловно ограничит свои зарубежные гастроли. И прежде всего он взял на себя полную ответственность за художественный уровень работы театра в любое время. Это обеспечило ему доверие.

Конечно, сам Караян, душой и телом обитатель мира современных «кочевников», покинуть этот мир не может. Не следовало ожидать, что ему удастся полностью уничтожить «звездную систему» в своем театре и создать постоянный прочный ансамбль. Условия жизни в капиталистических странах никак не способствуют этому, и зачастую соблазн крупного, пусть случайного заработка вынуждает артиста пойти на компромисс. И все же Караян во многом сдержал свое обещание. Он действительно проводит в Вене гораздо больше времени, чем прежде, и качество спектаклей стало неизмеримо выше за годы его руководства. Правда, Венская опера не обрела вновь то положение «театра ансамбля», которым она славилась в лучшую свою пору. «Блуждающие звезды» все еще играют слишком значительную роль в ее «производстве». Однако Караян, жаждущий совершенства во всем и везде, неумолимо предъявляет и к «звездам» строжайшие требования. Поэтому очередные «гости» не только опустошают кассу театра, но придают многим спектаклям несомненный (хотя и преходящий!) блеск.

Но лучшее театр получает от дирижера Караяна. Его репертуар обширен и простирается от Моцарта и Вагнера — через Бизе и Верди — вплоть до Пуччини. Артисты, которые поют с ним в вагнеровских спектаклях, могут не опасаться, что их захлестнут могучие, высоко вздымающиеся волны оркестра. Дирижер находит подлинно камерные звучания в таких партитурах, как «Тристан и Изольда» и даже «Гибель богов». Но величайшие его достижения, на мой взгляд, это интерпретации итальянских оперных шедевров. Сочетание беспредельной преданности духу и стилю музыки с захватывающей страстностью, когда он дирижирует «Фальстафом», «Травиатой» или «Тоской», действительно заставляет вспомнить великого Тосканини.

Дирижерские заслуги Караяна, к сожалению, не дополняются его успехами на поприще оперной режиссуры. Сам он в отличие от большинства своих критиков считает себя весьма значительным постановщиком. Но если Венская опера снова пользуется заслуженной славой во всем мире, этим она ни в коей мере не обязана режиссерским затеям Караяна. И нам тем легче «закрыть глаза» на его постановки, поскольку, следуя безрадостной моде, сцена в этих случаях

погружена в полумрак либо полную темноту...

Велики заслуги Караяна — симфонического дирижера. При ревностном выполнении мельчайших деталей он никогда не упускает из виду взаимосвязей виутри части симфонии либо симфонического цикла. Необычная напряженность его интерпретаций вызывает и у слушателей столь же напряженное восприятие. Не только такие проблемные в отношении формы сочинение как симфонии Брукнера, но также и классические творения, например, «Героическая» Бетховена предстают перед публикой в совершенно новом, глубоко волнующем освещении. Караян исполняет и современные произведения — Десятую симфонию Д. Шостаковича, «Концерт для оркестра» Бела Бартока. Именно эти сочинения имели в Вене решающий успех благодаря блистательной трактовке Караяна. Воодушевление, с которым он дирижировал Десятой симфонией становится понятным, если вспомнить слова, сказанные им на одной из первых оркестровых репетиций симфонии: «Будь я композитором, я хотел бы сочинять так, как Шостакович!»

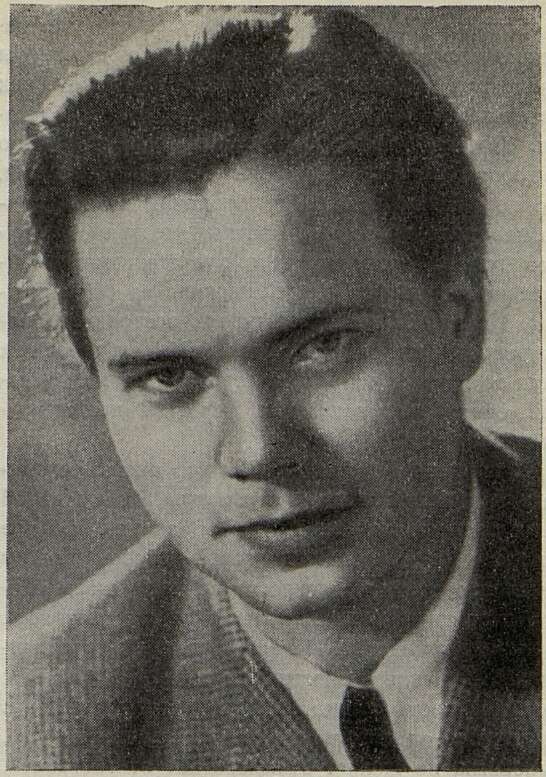

Дитрих Фишер-Дискау

Не прошло и десяти лет с тех пор, как ежевечерний путь рецензента привел меня в один из небольших концертных залов Вены на «Liederabend» неизвестного певца. B зале было мало народа. На эстраду вышел молодой человек высокого роста; тогда ему было лет 25. Он пел песни Шуберта, Шумана и других гениальных мастеров, которые мы слышали десятки, сотни раз. Но уже после первых исполненных им номеров программы публика поняла, что она лишь очень редко слышала эти любимые всеми произведения в столь совершенной передаче. И, когда после многочисленных «бисов» в зале погас свет, баритон Дитрих Фишер-Дискау перестал быть для нас незнакомцем. Мы узнали одного из величайших певцов нашей эпохи.

Подобные вершины вокально-камерного искусства даже в Австрии и Германии, этих классических странах «Lied» и ее исполнителей, всегда были доступны лишь немногим. Тот, кто вступал на эту дорогу, будучи оперным певцом, легко поддавался искушению блистать голосовыми данными и превращал скромные песни в оперные арии. А не оперные певцы обычно... не обладали голосами. Точно так же и по поводу стиля исполнения «Lied» существовали и продолжают существовать весьма распространенные заблуждения. Одни полагают, что, интерпретируя песни Шуберта, Шумана, Брамса, они прежде всего должны любой ценой добиваться «интимности», то есть в самом худшем случае петь не громче, чем mezzo forte. На вопрос же, почему великие классики широко пользовались такими динамическими красками, как forte и fortissimo, они вообще не в состоянии ответить. Другие же считают, что так называемая образная трактовка камерной песни, романса неизбежно связана с преувеличенной мимикой и жестикуляцией, как это принято в кабаре и варьете. Не трудно сообразить, что оба исполнительских «жанра» приводят лишь к манерности и фальши.

Фишер-Дискау хорошо знает, что в его искусстве главное. Его динамика чувств охватывает всю шкалу выразительности от спокойной, проникновенной, задушевной сосредоточенности до взволнованного страстного порыва. Однако тот, кто слышит из его уст песню, никогда не вспомнит об оперном спектакле. Фишер-Дискау не играет на концертной эстраде. Он просто и есть тот самый герой песни, а вернее — тот человек, о котором в песне говорится. Особенно это касается его интерпретации таких циклов, как «Зимний путь» Шуберта, «Песни странствующего подмастерья» и «Песни об умерших детях» Малера. Их исполнение доставляет взволнованным слушателям много драматических переживаний.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Тысячелетний Ленин» 5

- Оратория «Ленин» звучит в Казанском университете 9

- Образ Ленина в романсах 13

- После первого исполнения Четвертой 16

- Развивать национальную культуру 22

- О русских народных хорах 25

- Слово исполнителям: Рассказывает И. Архипова 31

- Праздник музыки 34

- Заметки музыканта 37

- Смелее, ответственнее 40

- К изучению современной гармонии 43

- О национальном своеобразии гармонии 47

- Показывает Новосибирск 52

- Минская премьера 57

- Нет, это не «Лесная песня» 60

- Музыкальным театрам — помощь Союза композиторов 63

- К творческой истории «Камаринской» 67

- Карл Мария Вебер — музыкальный критик 70

- Талант и энергия 77

- Моя жизнь в музыке 78

- Пытливость таланта 83

- Дорогой исканий 89

- «Пиковая дама» в Ковент-Гардене 91

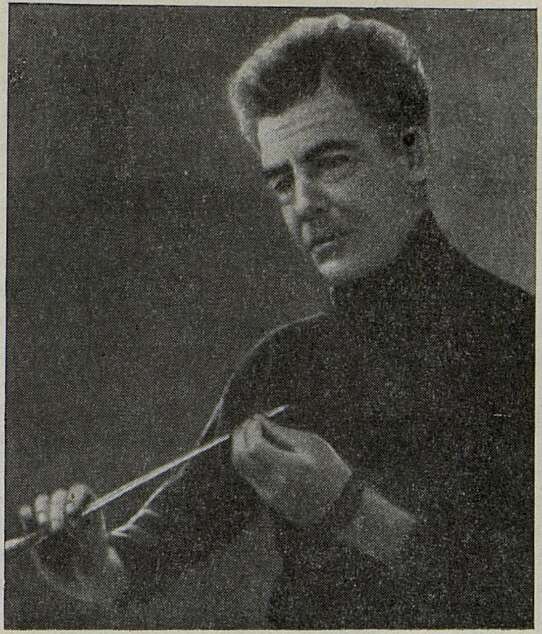

- Три портрета (Г. Караян, Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф) 96

- Песни наших дней 100

- Дирижирует Давид Ойстрах 101

- Сонатный вечер М. Ростроповича и С. Рихтера 103

- Новая соната Д. Кабалевского 104

- Первый концерт А. Масленникова 105

- Гости с Урала 105

- [Выступления студентов-инструменталистов...] 106

- Радостный вечер 107

- Талантливый дирижер 107

- Вторая симфония Малера 109

- Волжский хор 109

- Студенческий коллектив 110

- Федор Дружинин 111

- Истмэнский оркестр в Москве 111

- Великолепный коллектив 113

- На концерте Саши Вечтомова 115

- Греческая пианистка 115

- Юлия Бучучану 116

- Квартет Парренен 117

- Колин Дэвис 118

- Из опыта Горьковской консерватории 120

- После выступления журнала 123

- Выдающийся художник 125

- Об эстетике К. Шимановского 129

- Европейское путешествие С. Рихтера 133

- Зденек Неедлы 137

- Новые произведения композиторов ГДР 138

- Звучит Двенадцатая 138

- Исполнилось 65 лет Петко Стайнову 138

- Возрожденное искусство 139

- Письма Ф. Листа 140

- На сцене — Хиндемит 141

- Музыкальный кросс 141

- Новые книги 141

- [Английская граммофонная фирма «Колумбия» завершила серию записей...] 142

- Славный юбилей 143

- Интересное исследование 144

- За боевое искусство современности 147

- Поступили в продажу пластинки 149

- Музыкальная пародия. «Чудо-песенка» 150

- Успех Двенадцатой 151

- На родине Ильича 154

- Вести со смотра 156

- Говорят женщины-музыканты 156

- Поздравляем с 25-летием! 158

- Музыкант с Тянь-Шаня 159

- А. Фринберг — Пьер Безухов 160

- Премьеры 161

- Молодежь в «Пламени Парижа» 162

- Необходим обмен опытом 162

- «Оперу — не сметь!» 163

- «Пушкин» на сцене МГУ 164

- Один из лучших 164

- Беседы в редакции 165

- Памяти ушедших. Н. П. Иванов-Радкевич 166

- Памяти ушедших. Л. А. Шварц 166